学科の特色

機械、電気、物理、化学、数学、情報といった領域の枠を超える新たな技術が次々と誕生しています。このような時代において、モノやシステムの機能を最大限に発揮させ、発生する問題を解決するには、理工融合による「複合知」を駆使し、これまでにないアプローチを実現する能力が求められます。

機能創造理工学科は人間・環境への支援を基盤として、新しい物理現象の発見や応用の可能性を考え、新しい機能の創造、創出を探究する学科です。物理学、数学などの理学と、材料、デバイス、電子機器、エネルギー、機械システムなどの工学を融合的に学び、産業技術と自然科学との調和を実現する創造性の豊かな人材を育成します。

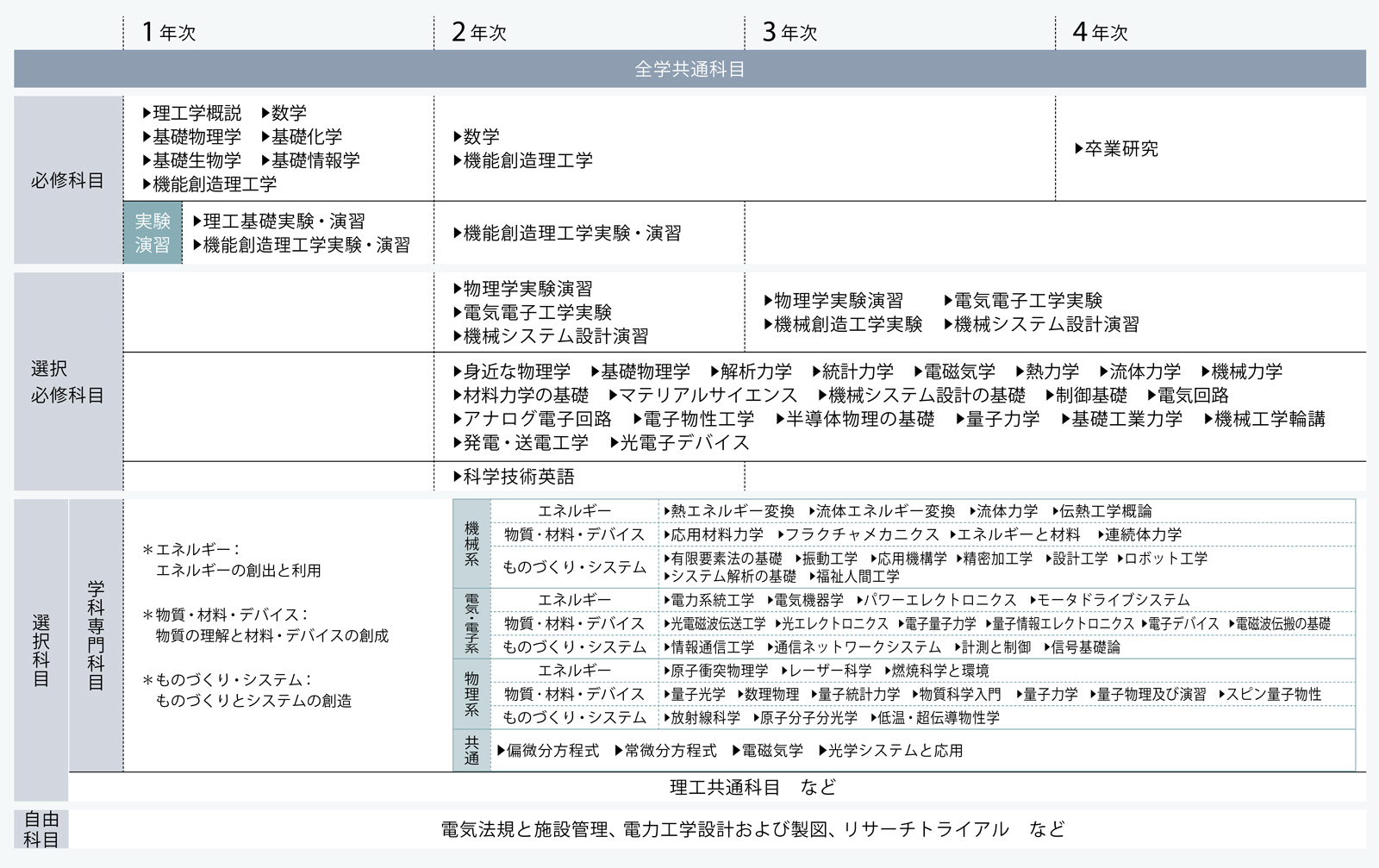

カリキュラムの特徴

群と系による細やかな領域区分で、目標や興味に合わせて選べる自由度の高いカリキュラムで学ぶ

1年次に広範な基礎科学と科学技術への見識を身につけ、2年次からは「理工基礎科目」をベースに、主に物理学・機械工学・電気電子工学の基礎を学習、あわせて科学技術に関する英語習得にも注力します。2年次の秋学期に「機械工学」「電気・電子工学」「物理学」の学問体系(系)に基づく3つのコースから専門を選択します。「エネルギーの創出と利用」「物質の理解と材料・デバイスの創成」「ものづくりとシステムの創造」の3つのキーテーマ(群)を選び、教養を広めることも可能です。

3年次からはより専門性の高い演習や実験などへと学びを発展させ、さらに希望者は1年早く研究活動を体験できるリサーチトライアルが履修できます。4年次からは研究室に所属し、それぞれのテーマで研究活動に取り組みます。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 熱エネルギー変換

エンジン、ガスタービン、コンプレッサーなどの性能特性をはじめ、熱エネルギーが動力に変換されるプロセス、エネルギー効率を左右するパラメーターなどについて理解を深めます。

- 電力系統工学

発電所・送電設備・変電所・配電設備・需要家からなるシステムを対象とし、電気エネルギーを安定に利用するための制御・経済性と信頼性の考え方を学びます。

- 低温・超伝導物性学

低温物理学の基礎を学び、低温環境での輸送現象、超伝導の理解を深めます。また超伝導材料の知識を習得し、次世代エネルギーを担う工学的応用についても学んでいきます。

- ロボット工学

ロボットの運動の解析と抑制に関する基本知識、特にロボットの運動学と軌道計画、ロボットの姿勢制御と軌道追従制御の基礎を学びます。

- 光エレクトロニクス

光エレクトロニクスはLEDや太陽電池など、いまや社会に不可欠な技術です。講義ではシステム構成と動作原理、その要素技術である光デバイスや物理現象と、その社会的役割なども学びます。

- 物質科学入門

物質を構成する個々の原子や分子が巨視的な数集まることによる現象を対象とし、電子デバイス・材料物性の基礎となる項目を学びます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(数学、理科)

- 高等学校教諭1種(数学、理科、工業)

取得資格

- 電気主任技術者

- 第一級陸上特殊無線技士

- 第三級海上特殊無線技士

- 危険物取扱者(甲種)受験資格

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- 物性物理における機械学習の応用

- 電子ドープ型高温超伝導体の電子状態の研究

- 太陽光発電や風力発電の大規模利用に貢献する電力系統の安定化

- VR用メガネの実現に欠かせないマイクロLEDの材料開発

- 動的計画法によるスマートモビリティサービスの収益最大化

- カーボンニュートラルに向けたアンモニア・エタノール混焼エンジンの開発と機械学習による筒内予測

教育の目的・方針

-

物理学、数学への深い理解を基礎に、材料、デバイス、エネルギー、機械、システムに関する知識を習得することによって、まったく新しい価値や機能を生み出す能力を養うこと

-

科学技術上の諸問題の解決に貢献するために、幅広い教養とゆるぎない専門知識を背景に、柔軟な発想でそれらを応用・発展させることのできる人材を養成すること

-

本学科では、科学・技術に関する確固たる基礎知識を持ち、新たな物理的価値観の獲得や機能の創造に繋がる独創的技術の開発に貢献できる人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 自然科学分野などの理工学の基礎を学ぶことにより、科学・技術の諸問題に対応する幅広い能力

- 物理学、機械工学、電気・電子工学を体系的に学ぶことにより、新たな物理的価値観の獲得や機能の創造に貢献する能力

- 「エネルギーの創出と利用」、「物質の理解と材料・デバイスの創成」、「ものづくりとシステムの創造」の切り口で物理学、機械工学、電気・電子工学を学ぶことにより、独創的技術の開発に貢献する能力

- 学修した内容を理論・技術的に応用展開することにより、科学・技術の諸問題を解決する力を身につけ、独創的な研究を推進し、科学・技術のさらなる発展へ貢献する能力

-

本学科では、物理学や数学への深い理解を基礎に、「機械工学」、「電気・電子工学」、「物理学」の学問体系と「エネルギーの創出と利用」、「物質の理解と材料・デバイスの創成」、「ものづくりとシステムの創造」というキーテーマを融合した知識(複合知)を身につけ、社会に貢献する能力の養成を目指しています。これにもとづいたディプロマ・ポリシーに沿って、次のようにカリキュラムを編成しています。

- 全学共通科目と語学科目を通して、幅広い教養やグローバルな視野を広げる科目、英語科目、キリスト教的ヒューマニズムを理解する科目を学修し、国際化の進展に対応できる素養を修得させる。

- 理工共通科目Ⅰ群を通して、科学・技術の諸問題に対応する幅広い能力を養成するため、物理学、化学、生物学など自然科学全般、および数学、情報学など理工学の基礎を修得させる。

- 物理学、機械工学、電気・電子工学などに関する理工学の基礎を幅広く学び、さらに学科コア科目および学科専門科目などの講義および実験・演習科目を通して、物理学、機械工学、電気・電子工学分野の中から希望の分野を選択し、それぞれの分野をより体系的に修得することで、新たな物理的価値観の獲得や機能の創造に貢献できる能力を養成する。同時に、英語で理工学の基礎を理解するために、科学技術英語を修得させる。

- 学科コア科目および学科専門科目などの講義・実験・演習科目を通して、「エネルギーの創出と利用」、「物質の理解と材料・デバイスの創成」、「ものづくりとシステムの創造」の切り口で講義と実験・演習科目を選択することも可能とし、実社会において物理学、機械工学、電気・電子工学を駆使して応用・展開する学際的な力を修得させる。

- 卒業研究を通して、先端分野を理解するとともに、成果発表を行い、研究者としての素養を修得し、学修した内容を理論・技術的に応用展開する能力を修得させる。

-

本学科は、幅広い教養とゆるぎない専門知識を背景に、柔軟な発想でそれらを融合し、科学・技術上の諸問題の解決への貢献を可能にする学生を受け入れます。

- 高等学校の数学、理科、英語の授業内容を十分に理解している者

- 論理的な思考力や幅広い視野、コミュニケーション能力を持つ者

- 機能創造理工学科が担う物理学、機械工学、電気・電子工学を自ら幅広くかつ深く学ぼうとする積極性と、修得した学問・技術によって卒業後に社会へ貢献しようとする強い意志を持つ者

教員一覧

足立 匡 教授

| 研究分野 | 新奇な量子物質の創製と、超伝導および新機能材料の機能発現メカニズムの解明 |

|---|---|

| 関連記事 |

一柳 満久 教授

| 研究分野 | 専門は伝熱工学。アンモニア燃焼技術、熱交換器等の高効率化について研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

江馬 一弘 教授

| 研究分野 | 光物理学、光物性、非線形光学 |

|---|---|

| 関連記事 |

大槻 東巳 教授

| 研究分野 | 低温における量子輸送現象の理論的研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

菊池 昭彦 教授

| 研究分野 | 可視フォトニック結晶デバイス、コンタクトレンズディスプレイ用デバイス、機能性光デバイス技術に関する研究 |

|---|

桑原 英樹 教授

| 研究分野 | 強相関電子系における電子物性 |

|---|---|

| 関連記事 |

後藤 貴行 教授

| 研究分野 | 超伝導体・量子スピン磁性体のNMR 及びμSR |

|---|---|

| 関連記事 |

下村 和彦 教授

| 研究分野 | ナノ構造デバイスを用いた光集積回路、光インターコネクション |

|---|---|

| 関連記事 |

鈴木 隆 教授

| 研究分野 | 低炭素社会を実現するためのカーボンフリーエンジンに関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

高井 健一 教授

| 研究分野 | 環境負荷低減に向けた輸送機器およびインフラ材料の水素脆化研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

高尾 智明 教授

| 研究分野 | 超伝導および関連技術の環境エネルギー応用、磁気浮上と搬送システム |

|---|---|

| 関連記事 |

竹原 昭一郎 教授

| 研究分野 | 機械・人間系の動力学解析 |

|---|---|

| 関連記事 |

田中 秀岳 教授

| 研究分野 | 加工・計測・機能性評価、CFRP の成形及び切削加工 |

|---|---|

| 関連記事 |

曄道 佳明 教授

| 研究分野 | 高度輸送システム、探査システムのダイナミクスと制御 |

|---|---|

| 関連記事 |

中岡 俊裕 教授

| 研究分野 | ナノテクを駆使した物理現象研究とデバイスへの応用 |

|---|---|

| 関連記事 |

長嶋 利夫 教授

| 研究分野 | 計算力学手法を用いた構造物の損傷進展シミュレーション |

|---|---|

| 関連記事 |

中村 一也 教授

| 研究分野 | 電力機器のための超伝導利用技術に関する研究 |

|---|

野村 一郎 教授

| 研究分野 | 新半導体材料の開発とデバイス応用、新機能デバイスの研究 |

|---|

久森 紀之 教授

| 研究分野 | 高度医療技術を支える生体機能材料の構築 |

|---|

平野 哲文 教授

| 研究分野 | ハドロン物理学に関する理論的研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

宮武 昌史 教授

| 研究分野 | 電力変換・制御、持続可能な交通システムの電動化及びスマート化 |

|---|---|

| 関連記事 |

谷貝 剛 教授

| 研究分野 | 超電導を用いた低炭素電力システム.直流送配電工学 |

|---|---|

| 関連記事 |

金子 隆威 特任准教授

| 研究分野 | コンピュータシミュレーション、およびAIを用いた物性物理学 |

|---|---|

| 関連記事 |

欅田 英之 准教授

| 研究分野 | 超高速非線形分光 |

|---|---|

| 関連記事 |

黒江 晴彦 准教授

| 研究分野 | 量子スピン系、強相関系の実験的研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

酒井 志朗 准教授

| 研究分野 | 物性理論。高温超伝導体や準結晶の電子状態・物性の研究 |

|---|

坂本 織江 准教授

| 研究分野 | 電力系統の解析技術と制御技術の高性能化 |

|---|

Edyta DZIEMINSKA 准教授

| 研究分野 | デトネーションの基礎、回転デトネーションエンジン、数値流体力学、熱流体工学 |

|---|---|

| 関連記事 |

曹 文静 准教授

| 研究分野 | 制御理論、制御工学および自動車、ロボットなどのシステムの制御への応用 |

|---|---|

| 関連記事 |

張 月琳 准教授

| 研究分野 | 振動計測・解析に基づく生体の健全性評価 |

|---|

富樫 理恵 准教授

| 研究分野 | 光・電子デバイス応用、結晶成長に関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

渡邉 摩理子 准教授

| 研究分野 | 燃焼流、混相流( 特に噴霧や固体粒子を含む気体の流れ)、空気圧機器 |

|---|---|

| 関連記事 |

Emir YILMAZ 助教

| 研究分野 | トライボロジー、表面工学、核沸騰現象 |

|---|

孔 徳世 特任助教

| 研究分野 | 電気鉄道、蓄電装置、省エネルギー、エネルギーマネジメント |

|---|

小林 浩二 特任助教

| 研究分野 | AI を活用したトポロジカル量子輸送現象の理論的研究 |

|---|

Pasquale MARRA 特任助教

| 研究分野 | 物性物理学の研究、特にトポロジカル現象と超伝導とマヨラナ粒子と冷却原子気体 |

|---|