学科の特色

地球規模で情報が行き交う今日の世界を前にして怖けることなく、人間、資源、資金、価値の自由な往来に貢献する一方で、地域の人々や社会、文化、伝統の独自性と、それが世界にもたらす豊かな多様性を守り育てる-そのような仕事に将来携わることができる学生を育てることが教育の目的です。

好奇心と意欲に富んだ学生が、段階的で多元的なカリキュラムを通して、グローバルに物事を考え、同時に地域に根差した生活者の視点を活かすことができるよう、視座と知識と実行力、倫理と他者との対話の力を育みます。成長した学生が世界の人々と共に歩む、真にグローバルな共生社会の実現に貢献できることを私たちは望みます。

総合グローバル学科には、英語による学位取得プログラム(Sophia Program for Sustainable Futures[SPSF])を設置しています。

2つの視点で世界を立体的に据えるグローバル・スタディーズの新たな拠点として

国際性あふれる人材の養成は、上智大学が開学のときから重視してきた教育の目的です。「上智」とは真の叡智であり、真の叡智は世界に通じるという私たちの確信を現代にふさわしい形で実現するために、上智大学はさまざまな取り組みを展開しています。その一つに、従来から取り組んでいるグローバル・スタディーズの構築があり、新しい拠点として、総合グローバル学部は誕生しました。

国際関係論

- 政治、経済、社会の幅広い分野にわたってグローバル化と諸学問との関わりを問う

- グローバル化と直接関連付けられたテーマに取り組む

- グローバル秩序の形成に際立った影響力を持つ国や国際機関を扱う

国際政治論

我々の生活に深く入り込んでいる国際的な政治、経済、安全保障等のさまざまな事象の背後にあるメカニズムを究明します。

市民社会・国際協力論

グローバル化の担い手としての「市場( 経済)」と「市民社会」に、社会学、経済学、国際協力論、開発学、教育学からアプローチします。

地域研究

- 地域社会や今を生きる人々を扱い、国際社会の中の特定地域について学ぶ

- 日本のみならず、アジアと中東・アフリカに軸足を取り組む

- 考古学、歴史学、人類学等の学問分野を基礎として、その地域の文化や政治などを深く学ぶ

アジア研究

学問分野を横断しながら「地域研究」としてアジアへの理解を深め、そこから「グローバル」がどのように見えてくるのかを探究します。

中東・アフリカ研究

中東・アフリカの「地域研究」を通じて、西洋近代的価値や「弱者を助けてあげる」という意識を批判的に捉え、課題を探究します。

※ マイナーとして地域研究系の領域を選択する場合は、アジア研究、中東・アフリカ研究以外に、外国語学部の北米研究コース、ヨーロッパ研究コース、ラテンアメリカ研究コース、ロシア・ユーラシア研究コースのいずれかを充てることができます。

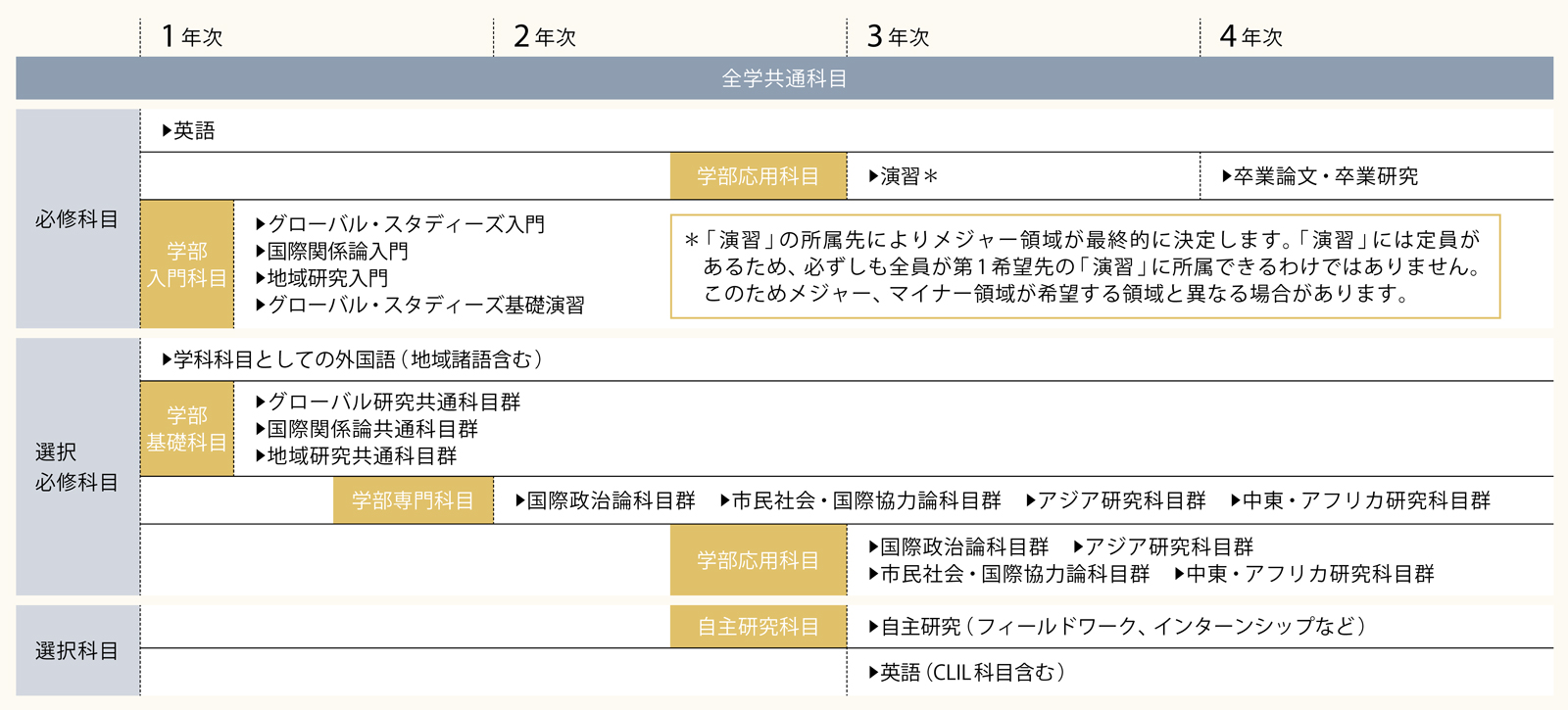

カリキュラムの特徴

国際関係論と地域研究の2つの視点から、世界を立体的に捉える視座を体得する

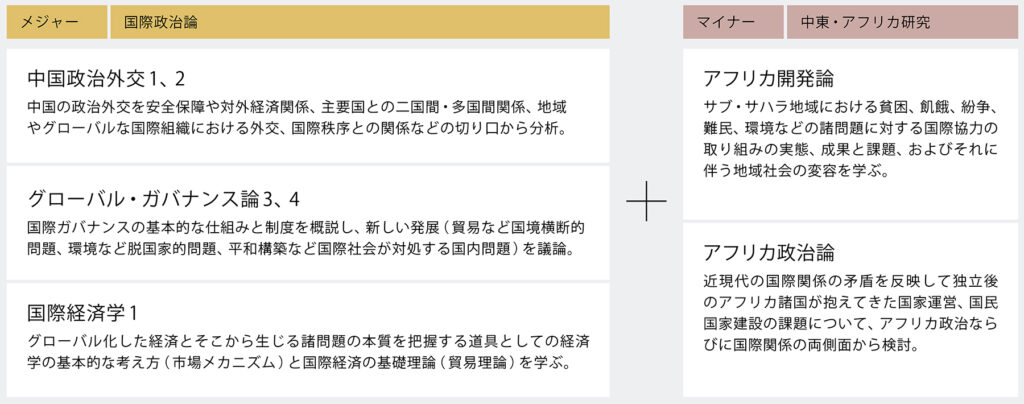

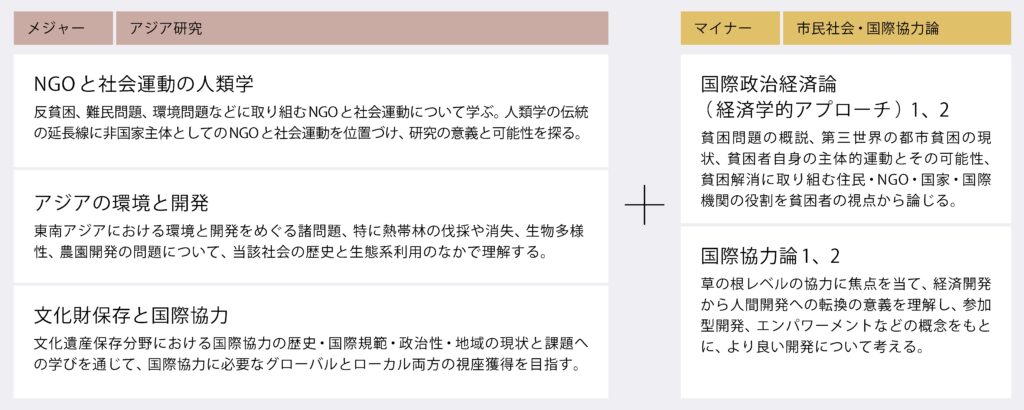

「国際関係論」(グローバル)と「地域研究」(ローカル)、この2つを融合させた「グローバル・スタディーズ」を三位一体として探究する、本学ならではの新しい複合的学問領域です。グローバル・スタディーズの総合的な学習から始めて、2年次以降に、国際関係論系の2領域(国際政治論領域と市民社会・国際協力論領域)、地域研究系の2領域(アジア研究領域と中東・アフリカ研究領域)を、自分の関心の深まりに合わせて学びます。

3年次にはこれらの4領域のうち一つをメジャーとして選択し、異なる系の別領域をマイナーとして選択します。さらに演習を履修し、4年次に卒業論文として学びの成果を形にします。その他、自ら設定した課題と計画に基づき学習をすすめる自主研究や外国語習得(英語、地域諸語)を重視したカリキュラムになっています。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

※「演習」の所属先によりメジャー領域が最終的に決定します。「演習」には定員が設けられているため、必ずしも全員が第1希望先の「演習」に所属できるわけではありません。このため、メジャー、マイナー領域が希望した領域とは異なる場合があります。

何を目指すか、何を学ぶか。総合グローバル学科履修モデル

1)商社への就職を目指すケース

エネルギー資源をめぐる国際政治に関心をもち、国際政治論を中心に履修。台頭するグローバル・プレイヤーとしての中国と、資源保有国としての中東・アフリカ地域との関係を研究、卒業論文「中国の対アフリカ対策:エネルギー戦略を中心に」を執筆。その関心と知識を活かして、資源開発事業に関わる商社に就職。

2)NGOへの就職を目指すケース

アジア研究科目を中心に履修し、東南アジアの歴史、文化、社会について学ぶ。カンボジアの貧困問題に関心を持ち、市民社会・国際協力論をマイナー領域として履修して、開発や貧困問題に関する理論やアプローチを学ぶ。卒業論文では「カンボジアの観光と貧困層」を執筆。現地の人々の視点から貧困問題に取り組むため国際NGOに就職。

科目紹介

- グローバル・スタディーズ入門

国際関係論のグローバルな視点と地域研究のローカルな視点を結合して、世界の課題の知識と理解の獲得を目指す、グローバル化する世界を捉えるための新しい総合学問領域です。講義ではその導入として、国際関係論、政治学、経済学、社会学、歴史学、人類学、地域研究、アジア研究、中東・アフリカ研究、それぞれの立場から多様な課題について学びます。

- グローバル・スタディーズ基礎演習

10人程度の少人数クラスによる演習形式の授業で、高校までとは異なる、大学での学び方を総合的に身につけます。実際に五感と体を使って、読む、考える、資料検索する、材料を集める、議論する、文章を書くなどすることで、自分の関心を確認し、テーマを見つけ、必要な知の技法(スキル、手法)を習得します。2年次以降に自主的かつ自律的に研究するための入り口まで導きます。

- 自主研究

通常の講義や演習を離れ、グローバル社会の諸問題について、自ら設定した課題と計画に基づいて学習を進めます。担当教員の指導を受けながらフィールドワーク、インターンシップ、ボランティア、文献資料調査などを実施し、最後に成果物を提出します。主体性、自由な発想、チャレンジ精神を重視する、総合グローバル学部ならではの科目です。

- 演習・卒業論文など

3年次の演習、4年次の卒業論文はともに必修で、原則として同じ教員が担当します。学生は文献研究と少人数の演習だからこそ実現するほかの学生や指導教員との議論などを通じて自身の研究を深化させ、4年間の学修の集大成として卒業論文を執筆します。なおこれまでの学生の卒業論文のテーマは、学部WEBサイトで公開しています。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(社会)

- 高等学校教諭1種(公民)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- 1920年代までのインドネシア・ナショナリズム形成期におけるイスラーム団体と大衆―サレカット・イスラームとムハマディヤの比較から―

- 台湾海峡危機から見るアイゼンハワー政権の外交政策―なぜ自由と民主主義は拡散されなかったのか―

- 歴史教育から日本のアジア・太平洋戦争における加害の記憶を問い直す―フィリピンとドイツとの歴史教科書比較からこれからの日本の歴史教育の可能性を考える―

- エチオピア農村部の女性による海外出稼ぎ労働と教育のミスマッチ ほか

教育の目的・方針

-

ア. 総合グローバル学科 学士(国際関係論)

国際関係論分野と地域研究分野の学位プログラムに設置された科目群を体系的に履修することで、1) グローバリティの理解、2) ローカリティの理解、3) 複言語(英語、地域言語)の運用能力、4) 倫理観に裏付けられた交渉能力を習得させる

イ. 総合グローバル学科 学士(地域研究)

地域研究分野と国際関係論分野の学位プログラムに設置された科目群を体系的に履修することで、1) グローバリティの理解、2) ローカリティの理解、3) 複言語(英語、地域言語)の運用能力、4) 倫理観に裏付けられた交渉能力を習得させる

-

グローバル化の正負の側面に対処して、世界の人々が共に歩む共生社会の構築に貢献しようとする国際的公共知識人を養成すること

-

ア. 総合グローバル学科 学士(国際関係論)

本学部は、グローバル化の進行する現代にあって、人間の尊厳を守る公正な社会の実現に向け、国際的公共知識人たることを目指す学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学士(国際関係論)を授与します。

- 安全保障、紛争、貧困、開発、移民、難民、地球環境などに関心を持ち、それらがなぜグローバルに解決を要する問題であるか説明する能力

- グローバル・スタディーズを支える国際関係論と地域研究の考え方や理論の全体像を理解し、双方の視点を組み合わせて考える能力

- グローバル化の正負の側面について、具体的な事例に即し、基礎的な理論と実証的な方法を用いて分析を行い、問題解決の方法を構想する能力

- 国家間の安全保障や外交交渉、地域紛争、民族問題、平和構築、民主化、人権、ナショナリズムなどに関わる問題、現象を扱う国際政治論領域、グローバル化の担い手としての市民社会および経済を扱い、社会学、経済学、国際協力学、国際教育学等からアプローチする市民社会・国際協力論領域のいずれかを専門とし、アジア研究と中東・アフリカ研究(ないしその他の地域の研究)のうち1 領域を選択し、これら2 領域を組み合わせた主題を設定し、探求する能力

- 世界の諸地域に生活する多様な他者と対話し、共存する社会の形成に向けて、協力して問題解決に当たる能力

イ. 総合グローバル学科 学士(地域研究)

本学部は、グローバル化の進行する現代にあって、人間の尊厳を守る公正な社会の実現に向け、国際的公共知識人たることを目指す学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位(地域研究)を授与します。

- 安全保障、紛争、貧困、開発、移民、難民、地球環境などに関心を持ち、それらがなぜグローバルに解決を要する問題であるか説明する能力

- グローバル・スタディーズを支える地域研究と国際関係論の考え方や理論の全体像を理解し、双方の視点を組み合わせて考える能力

- グローバル化の正負の側面について、具体的な事例に即し、基礎的な理論と実証的な方法を用いて分析を行い、問題解決の方法を構想する能力

- 考古学、歴史学、人類学、政治学、社会学等の学問分野より、地域社会や今を生きる人々を扱い、グローバル化が加速する国際社会の中の特定地域について学び、アジア研究領域および中東・アフリカ研究領域のいずれかを専門とし、国際政治論と市民社会・国際協力論のうち1領域を選択し、これら2 領域を組み合わせた主題を設定し、探求する能力

- 世界の諸地域に生活する多様な他者と対話し、共存する社会の形成に向けて、協力して問題解決に当たる能力

-

ア. 総合グローバル学科 学士(国際関係論)

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- グローバル・スタディーズと、これを支える国際関係論および地域研究の基礎について講義を通じて学び、基幹となる理論と方法を修得させると共に、研究の基礎的な技能と姿勢を身に着けさせる。【100番台科目】

- 国際政治や経済の動態を把握し、国際協力や市民社会のメカニズムについて講義を通じて学び、専門の選択に備える。【200番台科目】

- アジア、中東、アフリカ等について、歴史、文化、政治、経済他の諸側面から講義を通じて学び、専門の選択に備える。【200番台科目】

- 国際政治論、市民社会・国際協力論から1領域、アジア研究、中東・アフリカ研究等から1領域を専門とし、講義等を通じてグローバルな問題の解決策を構想し、実践する力を養う。【300、400番台講義科目】

- グローバル化の諸問題について、個別の課題を主体的に設定し、その研究成果を論文等の明確な形にして示す。【200番台自主研究、400番台演習、400番台卒業論文・研究等】

- 少人数の演習を通して、議論によって相互の理解を深め、各自の課題研究を支えあう姿勢を身に着けさせる。【100番台基礎演習、400番台演習】

- 英語で講義される科目の受講などを通じて、国際共通語である英語の力を高めると共に、英語以外の外国語修得を心がけて複言語能力を獲得させる。【200番台以降の講義科目】

イ. 総合グローバル学科 学士(地域研究)

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- グローバル・スタディーズと、これを支える地域研究および国際関係論の基礎について講義を通じて学び、基幹となる理論と方法を修得させると共に、研究の基礎的な技能と姿勢を身に着けさせる。【100番台科目】

- アジア、中東、アフリカ等について、歴史、文化、政治、経済他の諸側面から講義を通じて学び、専門の選択に備える。【200番台科目】

- 国際政治や経済の動態を把握し、国際協力や市民社会のメカニズムについて講義を通じて学び、専門の選択に備える。【200番台科目】

- アジア研究、中東・アフリカ研究等から1領域、国際政治論、市民社会・国際協力論から1領域を専門とし、講義等を通じてグローバルな問題の解決策を構想し、実践する力を養う。【300、400番台講義科目】

- グローバル化の諸問題について、個別の課題を主体的に設定し、その研究成果を論文等の明確な形にして示す。【200番台自主研究、400番台演習、400番台卒業論文・研究等】

- 少人数の演習を通して、議論によって相互の理解を深め、各自の課題研究を支えあう姿勢を身に着けさせる。【100番台基礎演習、400番台演習】

- 英語で講義される科目の受講などを通じて、国際共通語である英語の力を高めると共に、英語以外の外国語修得を心がけて複言語能力を獲得させる。【200番台以降の講義科目】

-

知的な関心と意欲を主体的努力によって伸ばし、グローバルな共生社会の形成に貢献しようとする以下のような学生を受け入れます。

- グローバル化する世界が呈する正負の諸側面に対する大きな関心を抱き、高等学校在学中の現代社会に関わる授業などを通して一定の知識を有する者。

- 世界を構成するさまざまな地域や人々の多様性がもたらす人類の社会と文化の豊かさに対する大きな関心を抱き、高等学校在学中の地理、世界史に関わる授業などを通して一定の知識を有する者。

- 物事に対して根拠に基づいた論理的な思考ができ、かつ主体的に取り組むことができるよう努力を重ねてきた者。

- グローバル化する世界の動きを理解するのに必要な基本的な文献を読解することのできる英語能力を有している者。

教員一覧

国際政治論

岸川 毅 教授

| 研究分野 | 比較政治学、民主化論 |

|---|---|

| 関連記事 |

齊藤 孝祐 教授

| 研究分野 | 国際政治学、安全保障論、イノベーション、技術管理 |

|---|---|

| 関連記事 |

鈴木 一敏 教授

| 研究分野 | 国際関係論、国際政治経済学、シミュレーション |

|---|---|

| 関連記事 |

都留 康子 教授

| 研究分野 | 国際政治学、平和学、グローバル・ガバナンス論、海洋ガバナンス、アジアの海洋安全保障 |

|---|

中内 政貴 教授

| 研究分野 | 国際政治学、平和構築、地域統合、地域機構 |

|---|---|

| 関連記事 |

前嶋 和弘 教授

| 研究分野 | 現代アメリカ政治外交 |

|---|---|

| 関連記事 |

渡辺 紫乃 教授

| 研究分野 | 国際関係論、現代中国論、東アジアの国際関係 |

|---|

小林 綾子 准教授

| 研究分野 | 国際政治学、紛争・平和研究、国際機構、グローバル・ガバナンス |

|---|---|

| 関連記事 |

市民社会・国際協力論

稲葉 奈々子 教授

| 研究分野 | グローバリゼーションの社会学、移民研究、社会運動研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

下川 雅嗣 教授

| 研究分野 | 開発経済学、国際政治経済論、グローバル化と貧困問題 |

|---|---|

| 関連記事 |

高島 亮 教授

| 研究分野 | 開発経済学、国際貿易論、幸福の経済学 |

|---|

田中 雅子 教授

| 研究分野 | 開発学、国際協力論、ジェンダー論、NGO/NPO 論、南アジア地域研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

丸山 英樹 教授

| 研究分野 | 比較国際教育学、国際教育開発論、持続可能な開発のための教育 |

|---|---|

| 関連記事 |

Tobias WEISS 准教授

| 研究分野 | 政治社会学、界理論、日本学、ジャーナリズム、市民社会、社会運動 |

|---|---|

| 関連記事 |

アジア研究

サリ アガスティン 教授

| 研究分野 | エスニック政治学、南アジア地域研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

福武 慎太郎 教授

| 研究分野 | 人類学、東南アジア研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

丸井 雅子 教授

| 研究分野 | 東南アジア考古学、文化遺産研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

久志本 裕子 准教授

| 研究分野 | 東南アジアのムスリム社会、文化人類学、比較教育学 |

|---|

権 香淑 准教授

| 研究分野 | 東北アジア地域研究、東アジアの社会と文化、マイグレーション研究、中国朝鮮族研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

櫻田 智恵 助教

| 研究分野 | タイ地域研究、現代政治史、君主制 |

|---|