総合グローバル学部の丸山英樹教授は、サステイナビリティ教育を研究しています。現在と未来の自分と他者、および自然環境をも含むすべてがウェルビーイングであり続けるためには何が必要か。誰もが主体的に考えて、ともに創る未来のあり方を模索しています。

比較教育学をもとに、サステイナビリティ教育について研究しています。現在と未来の自分と他者がウェルビーイングであり続けられるよう、自ら考え、主体的に、他者とともに持続可能な環境を作り出すことを目指すのがサステイナビリティ教育で、日本ではESD(持続可能な開発のための教育)とも呼ばれています。ウェルビーイングとは、心身ともに良好で、社会的にも満たされた状態を意味します。そして、他者には人間だけでなく動植物や自然環境も含みます。

日本の近代教育は、子どもに対し大人が介入し、計画的に物事を教えるという制度化されたフォーマルな形で行われてきました。例えば、教科ごとに同じ内容を教えるから誰もが同じ成果を得られて当然とされています。教育の成果が将来に役立つか否かで判断されがちな点も特徴です。

しかしそれだけではとても苦しく、危うい考え方だと私は思います。フォーマルなもののみが正しいという考え方は、他を認めない排他的な捉え方にもなりうるからです。老いも失敗も必然。平均からはみ出したものも含め、すべての存在が認められるべきと思います。

日常から学ぶノンフォーマル教育に注目

私は表面上形式の整ったフォーマル教育以外のもの、例えば他人との会話や、遊び、仕事、趣味などを通して、生涯にわたって学ぶ生涯学習の中でもノンフォーマル教育に注目しています。現実世界で必要となるのは、教わった内容をそのままの形で使うことではなく、日常の経験から得た知識も統合して、工夫して、今までなかったものを作り出し、問題を解決する力です。

他人にとってはどうでもいい経験でも、自分にとって価値があるならそれは意味のある教育機会となります。そうした経験や知恵を使って、自分を含めた地球上に存在するものをよりよい状態で未来へとつなげていくことかを考え、行動することで、自分なりのサステイナビリティが生まれてくるでしょう。

未来のために子どもの教育を変えればいいと言われますが、それだけでは無責任だと私は考えます。今の状態を作ってきたのは大人なのですから、まずは大人が振り返るほうがいいでしょう。例えば、ライフイベントごとに自分のあり方を見直し、生涯にわたって学び続けていくことが必要です。

100年後を見据えて教育を考えたい

研究ではフィールドワークで直接お話を聴くことを大切にしています。統計を使った質問紙の分析もしますが、平均値だけでは分からないことも多いからです。話を聴く際、なぜそうなったのか、背後にあるシステムについて一緒に議論し、学習し合ことを心がけています。

私の研究は今すぐ誰かの役に立つというものではないかもしれません。しかし、人が成長の過程で自分を振り返るとき、蓄積した研究に触れられるようにしておきたい。それをきっかけに、自分なりの持続可能な未来を作っていってほしいと願っています。学校で教わるミクロな視点だけではなく、100年後を見据えて、これからも教育について考えていきたいと思います。

この一冊

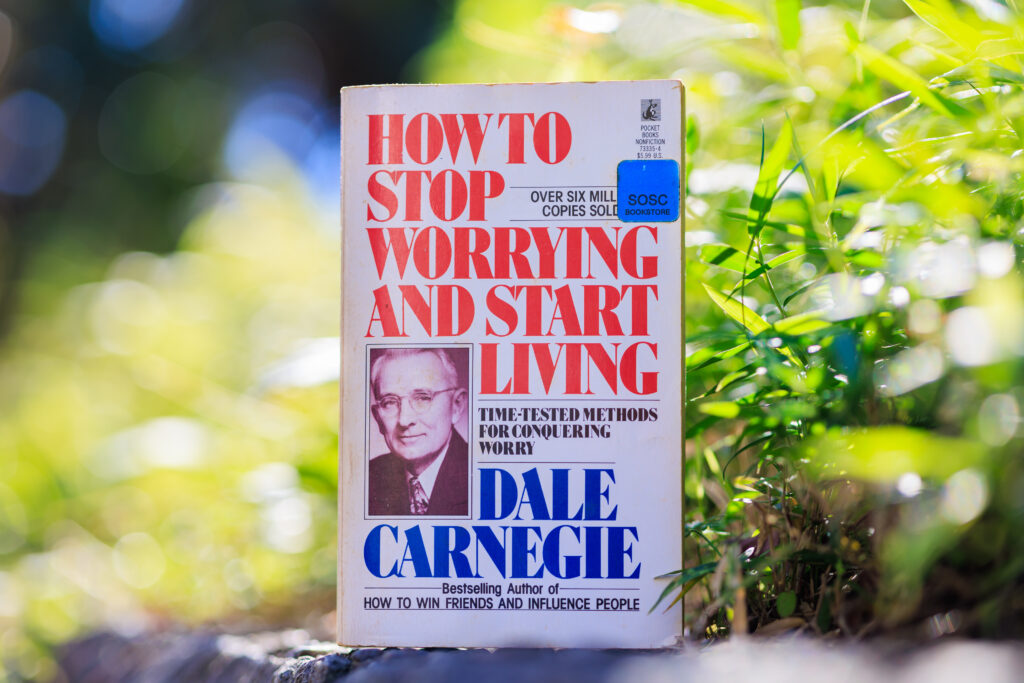

『HOW TO STOP WORRYING AND START LIVING』

(Dale Carnegie/著 POKET BOOKS)

高校生のころ、日常のすべてに悩んでいました。大学生になってからこの本に出会い、みんな同じように悩んでいることを知り、悩み続けることに悩む必要はないのだと気づかされました。平易な英語で読みやすく、高校生にもおすすめです。

-

丸山 英樹

- 総合グローバル学部総合グロ-バル学科

教授

- 総合グローバル学部総合グロ-バル学科

-

岡山大学教育学部理科教育卒業、青年海外協力隊参加、トルコ共和国中東工科大学大学院教育学研究科留学、広島大学大学院国際協力研究科修了。博士(教育学)。文部科学省国立教育政策研究所国際研究・協力部総括研究官、上智大学グローバル教育センター准教授を経て現職。その間、JICA識字教育・ノンフォーマル教育アドバイザー、ESDユネスコ世界会議運営協議会委員、OECD-PISA運営理事会日本政府代表などを兼任。

- 総合グローバル学科

※この記事の内容は、2023年12月時点のものです