学科の特色

「情報」を基盤として人間と社会を複合的に深く理解する能力、人間や社会が蓄積してきた知識や経験を発展させる創造力、誰もが安心して暮らせる情報化社会を構築できる能力を養成します。

理工学の基礎教育を徹底して行いながら、専門分野として「人間情報」「情報通信」「社会情報」「数理情報」をキーテーマに設定。理学と工学の融合の「複合知」にもとづく幅広い分野に適応しつつ、将来を切り拓く確かな力を得るための専門教育を行います。「複合知」を身につけることで、情報や通信に関する最新技術を活用して社会に役立つシステムを構築する人材に加え、国際的に活躍できる科学者・技術者や、次世代を育む教育者としての道を目指すこともできます。

カリキュラムの特徴

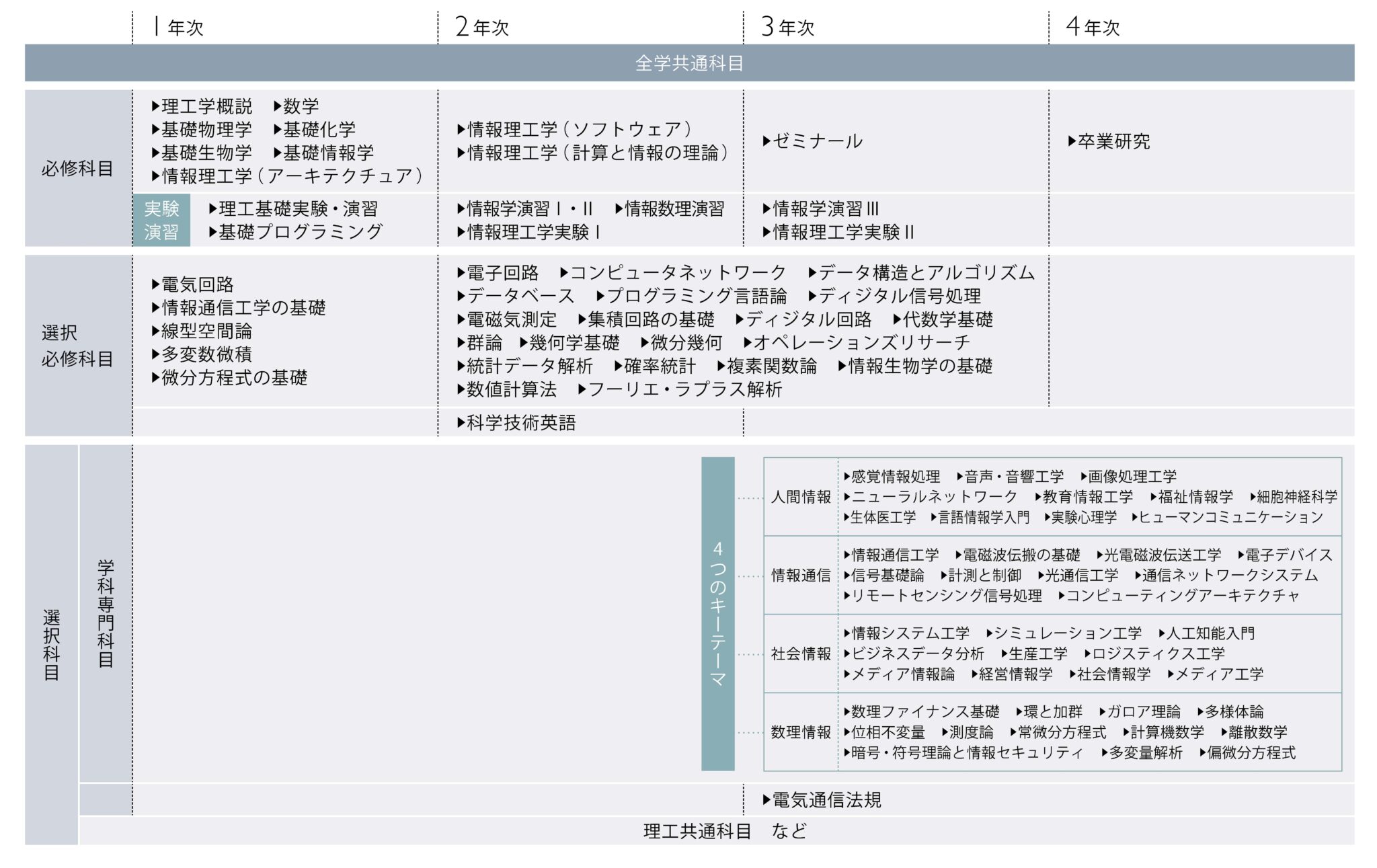

4つのキーテーマを軸として、理工全般を横断する知識と柔軟な思考・創造性を身につける

学部共通の専門科目で、数学・物理・化学・生物・情報など、理工学全般に関係する「基礎教育の徹底」を図り、学科の専門科目で「横断的で柔軟な教育」を目指します。また、自然科学を基礎として人文・社会科学と連携した学際的視点の獲得を重視する点も、学びの特徴となっています。

3〜4年次の学科専門科目群では、4つのキーテーマから興味のある分野を選択しますが、選択した分野以外の授業も履修可能です。また、全員がプログラミングの演習、電気回路および論理回路の実験、数学演習などの科目を履修し、通常の授業科目で得た知識を連携させて課題に取り組むことで、専門知識を実学に活かすスキルも獲得することができます。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 信号基礎論

インターネットやモバイルネットワークなどのあらゆる情報通信システムの基礎となる理論の科目です。情報源符号化と伝送路符号化、フーリエ変換と信号分析、シャノンの通信路容量などを学びます。

- ビジネスデータ分析

ビジネスデータの分析で活用できる機械学習の重要な手法を紹介します。機械学習の理論的な仕組み、統計プログラミングソフトを用いた分析の仕方、そしてビジネスに応用するための方法を学びます。

- 画像処理工学

人間やロボットの視覚に関する画像・映像処理の仕組みとその実応用を学び、プログラミング実習をします。また、視覚心理や電子センサのほか、通信や数学との連携を意識して複合知の修得を目指します。

- ガロア理論

方程式の解法理論から生まれた「数学の華」、現代の数学のさまざまな理論の基盤であり、暗号・符号の理論などを通じて情報数理にも活用されているガロア理論の基礎を学びます。

- 音声・音響工学

音や音声に関する情報処理や物理学的な側面のみならず、音響学の全般について学びます。聴覚・音声器官から音声生成の理論、マイクロフォンやスピーカーの仕組み、超音波に至るまでを対象とします。

- 情報システム工学

情報システムを構築する際に検討すべき、種類、形態、処理単位、構成要素など情報の基礎的な技術や概念を学びます。さらには情報システムの機能とその評価や開発形態などについても理解を深めます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(数学)

- 高等学校教諭1種(数学、情報)

取得資格

- 電気通信主任技術者

- 第一級陸上無線技術士

- 第一級総合無線通信士

- 第一級陸上特殊無線技士

- 第三級海上特殊無線技士

学芸員課程が履修できます。

※ 取得するには一定の要件があります。

学生の研究テーマ例

- VRゴーグルを用いた仮想空間内での学習プロセスの分析

- 画像認識とロボットアームを用いたジグソーパズル解決

- 大規模言語モデルを用いたQ&A生成システムに関する研究

- 消費者の属性情報を考慮したネット広告最適配信モデル

- 臨場感のあるVirtual Realityストリーミング

- Wi-Fi電波をセンサーとして活用するWi-Fiセンシング

- 素数冪を法とするフィボナッチ数列の周期性

- ガウス整数環での互除法の除算回数の評価

教育の目的・方針

-

情報科学、電子情報学、数学、生物学を基礎とし、人間・通信・社会・数理の情報分野を学び、文理の学際的視点も併せもち、情報を総合的かつ専門的に分析・統合・展開する能力を養うこと

-

人間や社会に役立つ情報の体系やシステム、新しい情報技術の創成に貢献するために、人間、社会が築いてきた情報、知識、概念を理解・蓄積し、これらを情報技術の活用でより発展させることのできる人材を養成すること

-

本学科では、「情報」を基盤として人間と社会を複合的により深く理解する人材、人間や社会が有する知識・知恵・経験を蓄積し、目に見える情報として整理することができる人材、さらに人間情報・情報通信・社会情報・数理情報の少なくとも1つのテーマについて専門的な知識を有し、それらを有機的に組み合わせ、人間や社会に還元する能力を有する人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 現代社会の広い意味での「情報」に関して、その意味づけや原理・理論さらには社会のさまざまな分野での日常的な応用を理解する能力

- 脳や神経、身体、感覚・認知・言語など、人間そのものに関わる情報処理、および、人間支援・教育支援など、人間の活動に関わる情報処理を理解し、人間に関わるあらゆる側面に対応できる能力

- 情報通信に関する基礎技術を理解し、情報通信技術の発展にかかわる諸課題を主体的に解決できる能力

- IoT、人工知能、データベース、ソフトウェア工学等の情報の生成・活用・蓄積・流通に関わる基礎技術を理解し、最先端情報技術を利活用・創出できる能力

- 情報科学を含むすべての現代科学の理解に不可欠な数学の知識を学び、現代社会の情報技術におけるさまざまな問題を主体的に解決できる能力

-

本学科では、情報科学・通信工学・数学・生物学を基礎とし、人間・通信・社会・数理の情報分野を複合的に学習し、また文理融合的視点もあわせもち、情報を総合的かつ専門的に分析・統合・展開する能力を養成することを目指しています。これにもとづいたディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- 全学共通科目、語学科目、キリスト教的ヒューマニズムなどを理解する科目を履修させ、国際化の進展に対応できる基礎的能力を修得させる。また、現代科学を理解するために共通に必要な基礎学力を講義、演習、実験を中心とした共通科目を通じて、主に1、2年次の間に修得させる。

- 人間における脳や神経活動、感覚情報など、人間を理解するための科目から、人間の体や活動の計測、福祉や教育への応用も視野に入れた科目を通じて、科学的側面と工学的側面の両方を学び、学際・融合的な知識を修得させる。

- 情報通信技術に関するソフトウェアおよびハードウェアについて、システムの構成要素からそれらの統合に至る幅広い技術分野を網羅する複数の基礎的科目を通じて、通信システム全体を把握した上で専門的な技術を学び、情報通信技術者に必要な基礎を修得させる。

- 社会に存在する情報をコンテンツとして生成・活用・蓄積・流通させることに関連する諸技術を体系的に理解するため、工学的基礎的科目から社会学的視点も取り入れた応用科目を通じて、最先端情報技術の利活用と創出を担う人材育成に必要な能力を修得させる。

- 全ての情報分野における基礎的理論を理解するため、数学の基礎科目を通じて、最低限の知識を学生全員に身につけさせる。また大学院において数学を研究することを目指す学生に専門的な現代数学科目を通じてその知識を修得させる。

-

本学科では、幅広い教養とさまざまな分野で活用されている情報に関する専門知識を修得し、それらを融合・応用・発展させることのできる人材を求めています。科学技術とそれを支える基礎学問、人間・社会に関する「複合知」の構築を背景に独創性を持って、未来の社会を構築することに意欲をもつ人材を求めています。

- 情報科学・通信工学・数学・生物学を学修する前提となる確かな基礎学力を持つ者

- 学問に関する問題発見および課題解決に必要な論理的な思考力や幅広い視野、コミュニケーション能力を持つ者

- 人間・通信・社会・数理の情報分野を複合的に学習し、現象を理解する原理の解明、新たなシステムの構築や技術開発への貢献に意欲を持つ者