法学部の梅村悠教授は、環境問題の解決に向けた企業法からのアプローチについて研究を行っています。多くの企業が持続可能な社会の実現に向けて舵を切る今、企業法に求められる変化とは?

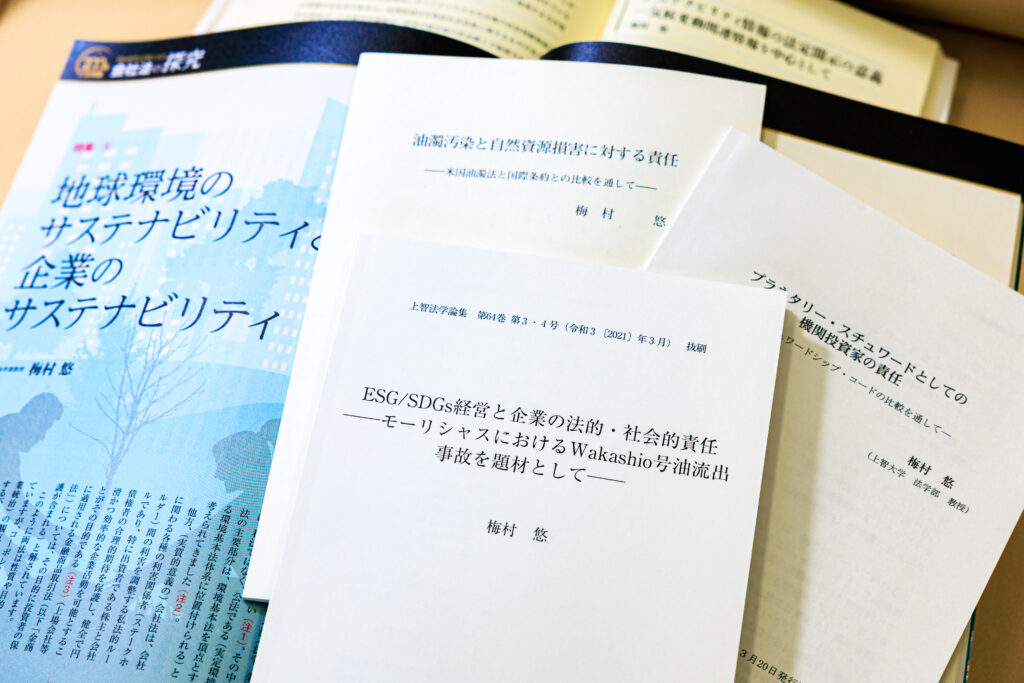

私の主な研究分野はESG (Environmental(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス・企業統治))に関連する諸問題に対する企業法(企業という経済主体を対象とし、その活動について規律する法的ルールの総体(例:会社法、金融商品取引法))からのアプローチです。 SDGsを始めとする持続可能な社会実現に向けた取り組みが多方面で進められる中、ESG問題に対する企業の姿勢は、投資家が企業の将来性や信頼性を判断する際の新たな基準となっています。

ESG問題についてはさまざまな視点から研究が行われていますが、私が特に注目しているのが、環境問題に対して企業法が果たし得る役割です。従来、法学の世界では、環境問題の研究は民法や行政法、国際法からのアプローチが一般的でした。会社法は会社と株主・債権者等の利害関係者との利益を調整するための法律(金融商品取引法の目的は、経済の健全な発展及び投資家保護)であり、気候変動などの環境問題を正面から扱うことにはなじまないと考えられてきたのです。

ESG問題への取り組みが、企業の将来性の判断基準になる

しかし2010年代半ば以降、責任ある機関投資家のための原則「スチュワードシップ・コード」と、上場企業の企業統治に必要な自律的取り組みについて定めた「コーポレートガバナンス・コード」という2つの規範からなる「ダブル・コード」が社会に浸透したことで、この問題に対する注目が高まってきました。

例えば、コーポレートガバナンス・コードでは、取締役会は、気候変動などのサステナビリティを巡る課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである(補充原則2-3①)という定めが設けられています。同コードは上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的としており、そうした目的の達成のためには、環境問題を含むサステナビリティ課題への対応が不可欠であるという観点から、上記のような定めを設ける必要があると考えられるようになったのです。

環境保全を基本理念とした企業法の再構築が必要

企業法に環境問題の要素をどこまで反映すべきかについては、専門家の間でも見解は分かれています。しかし、「プラネタリーバウンダリー(地球の限界)の範囲内に収まるだけでなく、地球の回復力を積極的に高める経済」へと移行すべく、資本主義の再構築が求められる今、企業法も地球の環境保全を基本理念とする枠組みに再構築されるべきだと私は考えています。言い換えるならば、企業自身のサステナビリティと地球環境のサステナビリティとを同期化させることが、これからの企業の「稼ぎ方」の本流となるよう、企業評価の枠組みを抜本的に見直すべきである、と。企業法から環境問題へのアプローチを考えることは、企業が持続的に発展するための活動と、地球環境を守るための活動を一致させることにつながるのです。

研究と教育は車の両輪のようなものであり、どちらかも欠けてはならない――これは私の大学時代の恩師の言葉です。大学のゼミでは、企業法の立場から、ESGに関連した諸課題について共同研究を行っていますが、SDGsネイティブとも言える10代、20代の学生は、こういったテーマに対する関心が非常に高いですね。環境問題をはじめとするESGの課題への取り組みは、単なる社会貢献ではなく、地球の環境保全や企業自体の発展にも不可欠な活動だということを、より多くの経営者やビジネスパーソンに理解してもらえるよう、今後も研究、教育に携わっていきたいと思っています。

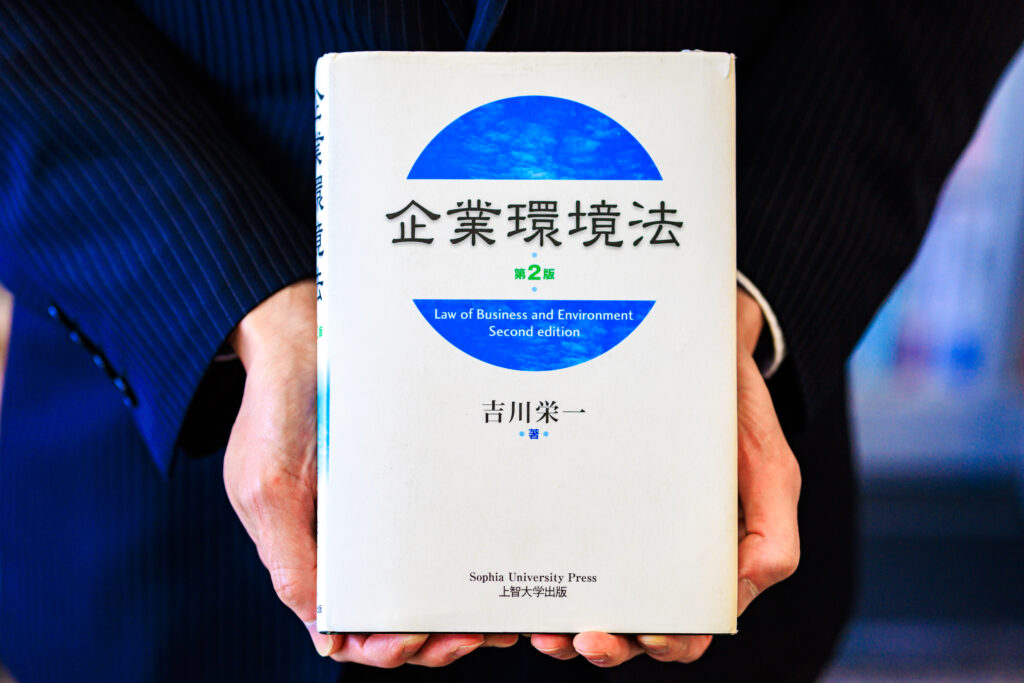

この一冊

『企業環境法』

(吉川栄一/著 上智大学出版会)

著者は環境問題の解決を企業法の視点で研究した第一人者。高校生だった私は、上智大学のパンフレットで吉川先生のゼミの紹介文を読み、その研究内容に強い興味を持ちました。本書は私の原点とも言える座右の書です。

-

梅村 悠

- 法学部法律学科

教授

- 法学部法律学科

-

上智大学法学部法律学科卒業、同大学大学院法学研究科博士前期課程終了、同大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(法学)。流通経済大学専任講師、日本大学准教授、上智大学准教授などを経て、2017年4月より現職。

- 法律学科

※この記事の内容は、2024年1月時点のものです