2025年4月に教皇フランシスコが逝去されたことを受けて、7月10日、上智大学国際会議場で「教皇フランシスコの平和への貢献」をテーマに、シンポジウムが開催されました。

グローバル社会におけるアイデンティティやイデオロギー対立や武力紛争による人権侵害が増し、社会的弱者や周辺化された人々の不安が増している中、「他者のために、他者と共に」を教育精神とする上智大学は、こうしたグローバルな課題に持続的に向き合い、議論の場を提供しています。

本シンポジウムは、寛容性をもって国際社会に対して発信を続けてきた教皇フランシスコの行動や発言から、その平和への貢献について学び、その意思をどう継いでいくかを議論するために、上智学院理事長で総合グローバル学部所属のアガスティン・サリ教授と、グローバル教育センターの東大作教授が企画し開催しました。シンポジウムには、対面で約140人が参加し満席となり、オンラインも述べ120人の参加がありました。

教皇フランシスコに師事したホアン・アイダル教授の講演

最初の講演者だったホアン・アイダル本学神学部教授は、学生の頃から教皇フランシスコから師事を受けており、個人的にも親しい関係にありました。

アイダル教授は、教皇フランシスコが、2024年の『平和への道具」をテーマにした集会における発言、「戦争は常に敗北であり、人類の敗北である」という言葉、また「世界に平和が実現できるために、私たちの敵は『あの悪人』や『この悪人』ではなく、『悪』そのもの、『暴力』そのものであることを学ばなければならない」 というお言葉を紹介され、戦争を絶対悪と考え行動していた教皇フランシスコの理念の重要性を強調しました。

また、2021年1月1日の「世界平和の日」において語られた「戦争の反対はケアの文化です」 、「ケアの文化がなければ平和はありません。そのため、平和を支持しながら移民を受け入れなかったり、人より国家の経済成長を最優先目標にしたりすることは矛盾です」という教皇フランシスコの言葉を紹介し、「戦争の反対は他人へのケアである」という考えの大切さを力説されました。

そして教皇フランシスコが平和のための条件として、(1)真理=「平和は、自らの権利を認めることから始まるのではなく、自らの過ちを認めることから始まる」、(2)ゆるし=「開発途上国の累積債務をすべて帳消しにしないまでも、大幅に削減すること」、「あらゆる国で死刑の廃止」、「軍事費のせめて一定の割合を使って、飢餓撲滅のための世界基金の設立」、(3)対話の促進、の三つがあると主張されていたことを紹介しました。

アイダル教授は最後に、「『平和は不可能ではない』という気持ちを持つことが、戦争が世界中で頻発する今、非常に重要だ」と述べ、発表を締めくくりました。

サリ・アガスティン教授が語る教皇フランシスコの平和への思い

2番目に登壇したアガスティン・サリ教授は、冒頭、「教皇フランシスコに、何か専門があるとすれば、それは『平和の専門家だった』と言ってもよいくらい、平和の問題に熱意をもって取り組んだ教皇だった」と総括され、その貢献を高く評価しました。

その上で、上智大学と教皇フランシスコの様々な協力や連携について、解説しました。2017年に上智の学生と教皇フランシスコの間で行われたテレビ対話、2019年に来日された際、教皇フランシスコが上智で講演をして下さったこと、その際に行われた上智の関係者との触れ合いや対話、2024年にBuilding Bridgesプログラムの中で上智の学生と教皇フランシスコの間で行われた対話について説明されました。

そして、教皇フランシスコの世界に向けた発信の中核テーマとして、「平和(非核を含む)、共生(ダイバーシティ)、弱い者に寄り添う(移民・難民)、地球環境(ラウダト・シ)」などを挙げました。また、その価値観には、「希望、慈しみ、謙遜、調和、対話(識別)」があったことを力説しました。

教皇フランシスコの47か国における司牧旅行と4の回勅を含む多くの公文章の中心的テーマが平和であったことを説明しながら宗教間対話に積極的に取り組み、平和の促進に務めたことも強調しました。具体的には、2019年に、フランシスコ教皇はアラブ首長国連邦のアブダビを訪問し、グランド・イマーム・アル・タイエブと共に「人類の友愛に関する文書」に署名したことを紹介しました。これは、スンニ派のアル・アズザランド大学との関係の頂点を極めたものとなり、現在ではいくつかの文書に組み込まれ、キリスト教とイスラム教の対話の礎となっています。

また2021年には、まだコロナ禍が収束せず、治安情勢も不安定なため周囲から反対の声もありながら、断固、教皇フランシスコがイラクを訪問し、シーア派の宗教指導者シスタニ師と会談した最初の教皇となったことを説明しました。3日間のイラク訪問では、まだ内戦の傷跡と難民キャンプが多く残るバグダッド、ウル、アルビル、モスル、カラコシュを訪問され、平和のために祈りを捧げられました。

また2015年に教皇フランシスコは、戦乱の続く中央アフリカ共和国の首都バンギを訪れました。バンギは長年にわたる内戦で荒廃し、訪問中にも路上には死体が散乱していました。またローマ教皇が既に87歳になった2024年9月、インドネシア、パプアニューギニア、東ティモール、シンガポールを巡る、教皇在位中最長の旅に出るという決断もされました。教皇は2週間にわたり、2つの大陸、4つの時間帯、4つの異なる世界を旅し、それは、教皇フランシスコの主要テーマ、「友愛と宗教間対話、気候変動への対応、和解と信仰、貧困者のための富と開発を」象徴していました。

このように、教皇フランシスコは、教皇時代の12年間で47か国を訪問(巡礼)され、その多くの場合、平和へのメッセージが込められていたことを、アガステイン教授は力説されました。

こうした教皇フランシスコの平和への思いの表すものとして、アガステイン教授は、2014年の講演の内容を引用しました。

「武力によって暴力と死を撒き散らすすべての人々に、私は強く訴えます。今日、あなたがたが、ただ殴るべき敵としか見ていない人の中に、むしろ兄弟姉妹を見いだし、その手を差し伸べないでください。武力の道を捨て、対話、赦し、和解を通して、互いに向き合いましょう。[…] 心の回心が必要です。この精神こそが、平和を推進するための多くの取り組み[…] の原動力なのです」

このように平和に対して強い思いを持つようになった動機を、教皇フランシスコは、教皇に就任した直後、以下のように説明しています。

「私の家族には、長年にわたり意見の不一致や喧嘩が頻繁にありました。叔父や従兄弟同士が喧嘩をしては別れていました。子供の頃、こうした喧嘩の話になったり、新たな出来事が起こりそうな予感がしたりすると、私は人知れず大泣きし、時にはそのようなことが起こらないようにと、犠牲や懺悔(ざんげ)を捧げることもありました。私は深く心に傷を負いました。[…] これらの出来事は、幼少期の私に深い傷跡を残し、人々が喧嘩をせず、団結し続けてほしいという願いを心に刻みつけました。もし喧嘩をするとしても、より良い関係に戻ってほしいと願うようになったのです」

アガステイン教授は、講演の最後、上の言葉を紹介し、教皇フランシスコの平和への思いを受け継ぎ、これから上智大学として平和の促進のために努力する決意を述べ、発表を締めくくりました。

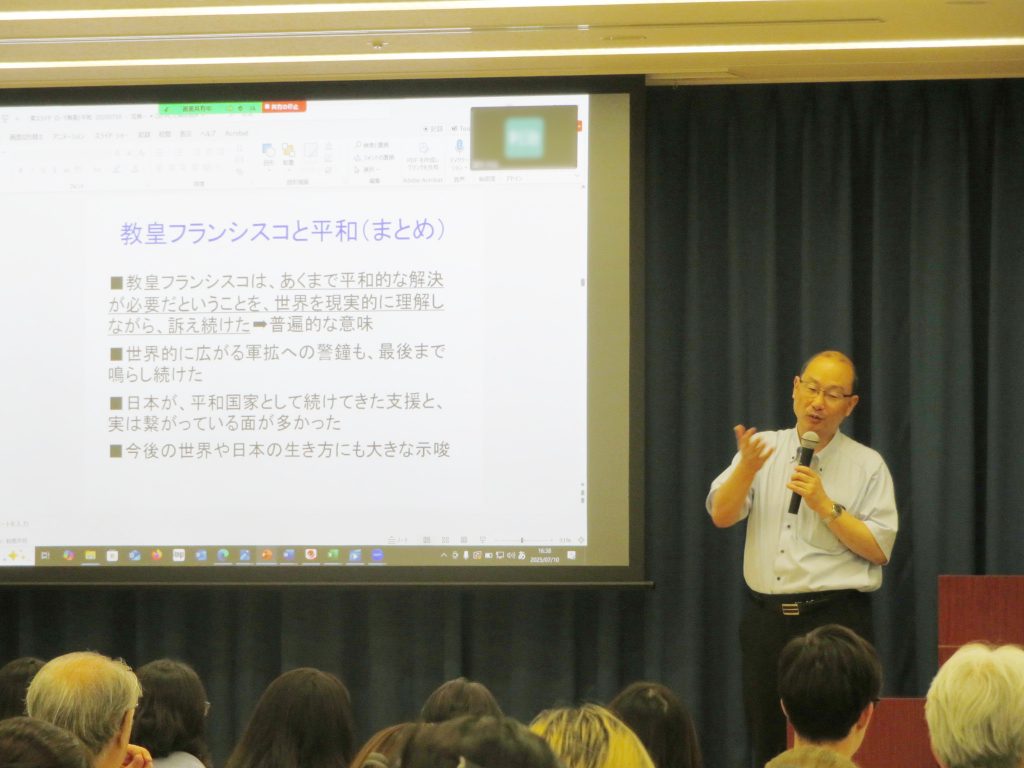

東教授は和平調停や平和構築の観点から見た教皇の平和への貢献を解説

3番目に登壇したグローバル教育センターの東大作教授は、専門の和平調停や平和構築の観点から、教皇フランシスコの平和への活動や貢献の意義について語りました。

特に、東教授が、2019年から2024年にかけ、日本の外務大臣の委嘱による公務派遣等で4回訪問して調査や講演を続けている南スーダンの平和構築について解説しました。2019年4月に教皇フランシスコが、2018年まで内戦を続けていたキール大統領と、マチャール第一副大統領をバチカンに招き、2日間の徹底した対話の後、両者の足にキスまでして、「もう二度と戦争を起こさないで欲しい」と懇願した様子を、動画も含めて紹介しました。

2011年に独立した南スーダンの国民の99%がカトリックと言われる中で、内戦が繰り返されたことへの教皇フランシスコの悲嘆と、自分なりに直接的に平和に貢献できるのではという本気の思いが、そこからは伝わってくると東教授は解説しました。

その後、東教授は何度も南スーダンを訪問し、マチャール第一副大統領や、タバンデンガイ副大統領、キール大統領の側近などと懇談を続けているが、教皇フランシスコの行為は、確実に、その後の南スーダンの平和構築に影響を与えていると見る人が多く、実際、これまで本格的な戦闘が再開していないことに繋がっていると語りました。

そして、その後東教授が続けているガザ紛争の調査についても紹介し、教皇フランシスコが、亡くなる日の前の日の日曜礼拝においても、「ガザ紛争の停戦、人質の解放、恒久的な平和、食料や水、医薬品など人道支援の再開」を訴えていたことを紹介し、人生を終える前日まで平和を訴え続けた教皇フランシスコの姿からは、宗教を超えた普遍的な教訓を、現在の人類に投げかけているとして、講演を終えました。

その後、東教授が司会を行い質疑応答になり、活発な議論が行われました。

最後に、教皇フランシスコの意思を受け継ぎ、平和への取り組みを続けていきたいと登壇者がまとめ、会場の参加者からは、亡き教皇フランシスコに対し、その業績と行動をたたえる拍手が送られる中、シンポジウムは終了しました。