学科の特色

1958年の設置当初はカトリック教会の聖職者を養成するための学科として発足しましたが、現在では、キリスト教について学ぼうとするすべての人びとに対して門戸が開かれており、卒業後の進路もさまざまです。キリスト教的価値観にもとづき、現代世界の諸問題を展望し、混迷する現代社会を生き抜く堅固な価値観を身につけ、人間と社会の真にあるべき姿を模索します。

日本で唯一のカトリック神学部として、カトリック教会の司祭・聖職者、宗教科教員、またキリスト教の素養を身につけ国際社会に貢献する人を養成します。

カリキュラムの特徴

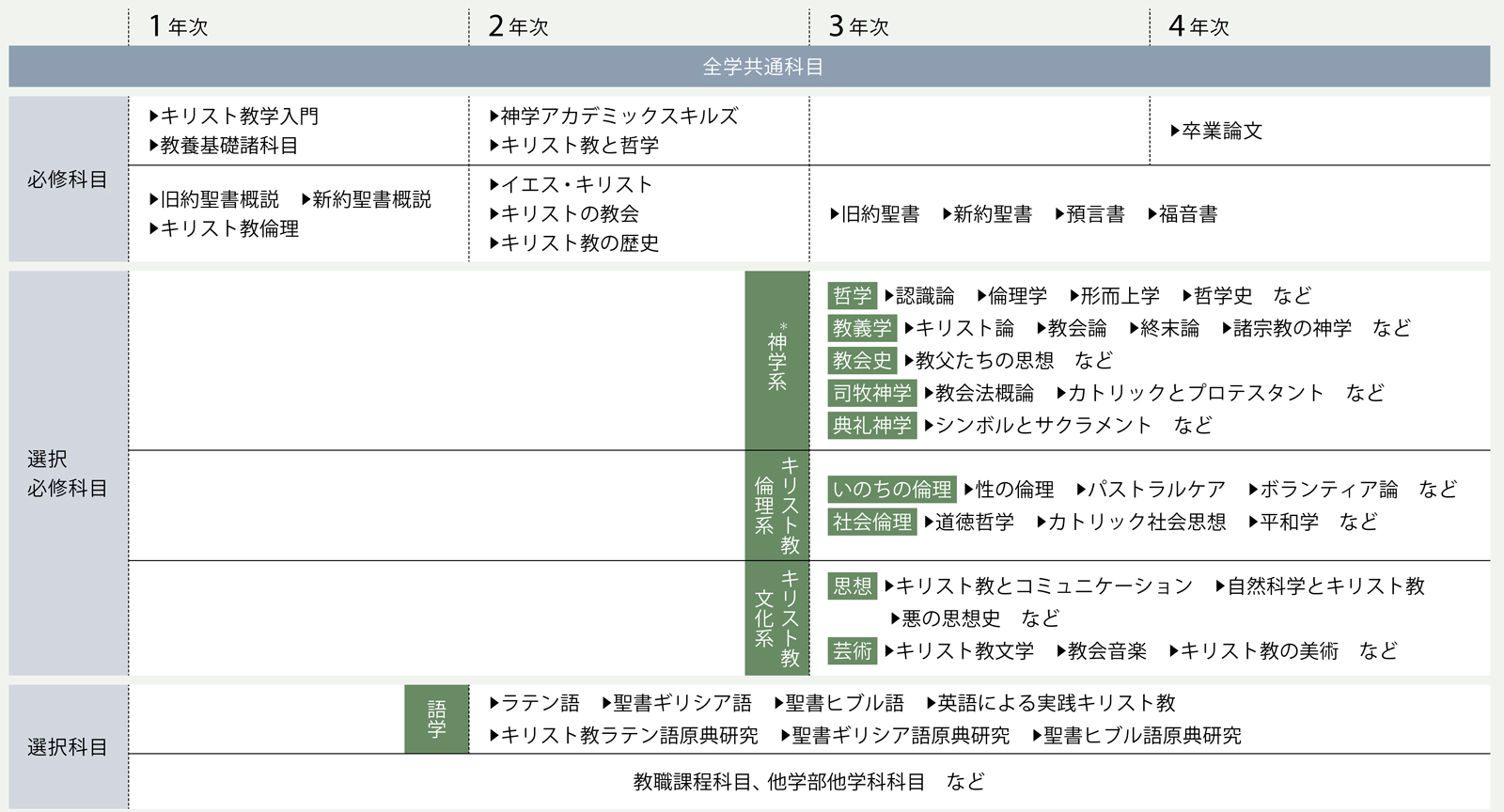

卒業後の進路や関心に合わせ、「神学系」「倫理系」「文化系」の3 つの系の専門分野で学ぶ

1 〜 2年次ではキリスト教について基本的な理解を得るために、旧約聖書と新約聖書、キリスト教の教義の基礎、キリスト教と哲学の関係、キリスト教の歴史に関する科目を中心に学びます。3年次からは1~2年次で培った基礎を土台として、専門的な学びが展開され、キリスト教の教義学を学ぶ「神学系」、いのちの倫理や社会倫理を学ぶ「キリスト教倫理系」、キリスト教の思想や芸術を学ぶ「キリスト教文化系」の3つの系の専門分野に分かれてそれぞれの専門を深めます。4年次では3年次までの学びを踏まえ、各自で設定したテーマの研究成果を卒業論文にまとめます。

*ローマ教皇庁認可学位を取得するためには、「神学系」を選択します。また2013 年度より編入生向けの「宣教実務系」が設置されています。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- イエス・キリストⅠ

「イエス・キリスト」とは、本来は固有名詞ではなく、歴史上に実在したナザレのイエスという人物に関する神学的主張です。新約聖書にみられるナザレのイエスの姿からその本質に迫ります。

- キリスト教文学Ⅰ

キリスト教の伝統のなかで生まれた日本と西洋の文学を通して、神学と文学の接点を探り、キリスト教的教養と信仰への理解を深めます。同時に、基礎的な文学の分析方法も身につけます。

- キリスト教の礼拝

キリスト教における礼拝の発生から発展の経緯、礼拝に使うシンボルについて学び、人間の宗教性と生活における儀式の必要性を学びます。キリスト教の美術・建築・音楽への知識も深めます。

- 平和学

今、世界中で人々を苦しめている問題( 戦争・内戦・テロ・病気など)を文献、DVDを用いて学び、「平和」とは何か、どのようにして平和な世界を築くことができるのかを考えていきます。

- カトリックとプロテスタント

ローマ・カトリック教会、プロテスタント諸教会、アングリカン教会といった教派の教義の相違点と類似点を見つめ、将来的な対話のあり方と相互理解を深めるための方法を考えます。

- 終末論

終末について考えることは、人生の最終的な意義を考えることであり、宗教的世界観の核心を知ることにつながります。考えを深めるなかで、キリスト教における希望の所在を探っていきます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(宗教・社会)

- 高等学校教諭1種(宗教・公民)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- イヴ・コンガールの教会論—~であるキリストの教会とは何か

- パウロにおける主の晩餐の基本的性格

- 南米のイエズス会伝道村における宣教と音楽の関係性について

- マテオ・リッチの適応主義と聖母子像—東西文化融合への道

(2024年度卒業論文より)

教育の目的・方針

-

カトリック神学の教育研究を軸として、キリスト教的価値観にもとづく教育研究をとおしてより良い世界の構築に寄与すること

-

より良い世界の構築に貢献するために、キリスト教的価値観にもとづく教養を備えた地球市民を養成し、カトリック教会の聖職者・教職者を養成すること

-

本学部では、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- カトリック神学とその価値観の基礎を修得し、それにもとづいて現代世界における諸問題に学問的にアプローチし、また実践的にコミットできる能力

- 学生が選択した「系」の分野に関して充分に精通し、当該領域の諸問題について分析・考究する能力

- 神学を研究するための調査・論考・発表に関するアカデミック・スキルズ

- 学生が選択した「系」の分野に沿ったテーマで卒業論文を完成させる能力

-

本学部では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次のような科目群によりカリキュラムを編成しています。

- カトリック神学の基礎的素養を養う科目群

- 学生が選択する「系」(神学系、キリスト教倫理系、キリスト教文化系)に沿って、学生が各自の関心に従い、より専門的に勉学を深めるための選択必修科目群

- 神学を研究するための調査・論考・発表に関するアカデミック・スキルズを養う必修科目群

- 神学の勉学を総合する卒業論文執筆に向けた、問題解決と発表の能力を育てるための必修科目群

- 教皇庁認可神学部共通の国際的学位(STB/STL/STD)を取得するための基準に則した神学専門科目、また教会の必要に応えるための宣教実務に関する科目

-

本学部では、カトリック神学を主な教育研究の対象としており、以下のような学生を受け入れます。

- キリスト教に関する基本的知識を持っていること。

- 異文化や国際性に開かれた柔軟な思考能力があること。

- 人間の尊厳と社会正義に関心を持ち、ボランティア活動などの実践にも積極的であること。

- カトリック教会と人類社会への貢献を望むこと。

多様な背景をもった学生を積極的に受け入れるために複数の試験制度を設け、日本語のほかに英語やそれ以外の語学能力と歴史の知識の試験を行い、面接試験を重視します。また聖職志願者をはじめ社会の多様な人々を受け入れるため、編入学枠を設けています。

教員一覧

Juan Carlos HAIDAR 教授

| 研究分野 | 現代哲学(レヴィナスの思想)とキリスト教への影響 |

|---|

片山 はるひ 教授

| 研究分野 | キリスト教文学、キリスト教の霊性 |

|---|

川中 仁 教授

| 研究分野 | 現代世界におけるキリスト教のあり方、イグナチオ・デ・ロヨラの霊性 |

|---|---|

| 関連記事 |

具 正謨 教授

| 研究分野 | シャーマニズムの宗教性、キリスト教文化受肉 |

|---|

小山 英之 教授

| 研究分野 | 平和学、北アイルランド紛争、カトリックの社会思想 |

|---|

竹内 修一 教授

| 研究分野 | いのちの倫理、物語としてのキリスト教倫理 |

|---|

武田 なほみ 教授

| 研究分野 | 生涯発達と信仰、キリスト教教育 |

|---|---|

| 関連記事 |

原 敬子 教授

| 研究分野 | 宣教学、宗教科教育法 |

|---|---|

| 関連記事 |

廣石 望 教授

| 研究分野 | 新約聖書 |

|---|

光延 一郎 教授

| 研究分野 | 神学的人間論から、現代に生きる人間の苦悩と希望を見つめる |

|---|

森 裕子 教授

| 研究分野 | キリスト教信仰と音楽・芸術とのかかわり |

|---|

角田 佑一 准教授

| 研究分野 | カトリック教義学(エキュメニズム、諸宗教の神学) |

|---|---|

| 関連記事 |

酒井 陽介 准教授

| 研究分野 | 宗教心理学(深層心理学と信仰)、キリスト者の召命、物語分析による人物研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

Antonius FIRMANSYAH 准教授

| 研究分野 | キリスト教の典礼と現代のコミュニケーション・メディア |

|---|

大西 崇生 講師

| 研究分野 | 旧約聖書、聖書神学、物語分析 |

|---|

田中 健三 講師

| 研究分野 | 新約聖書の思想 |

|---|

増田 健 講師

| 研究分野 | カトリック教義学(教会論、マリア論、秘跡論) |

|---|