従来の理論と異なる結果、自閉スペクトラム症の成因理解に一歩前進

研究の要点

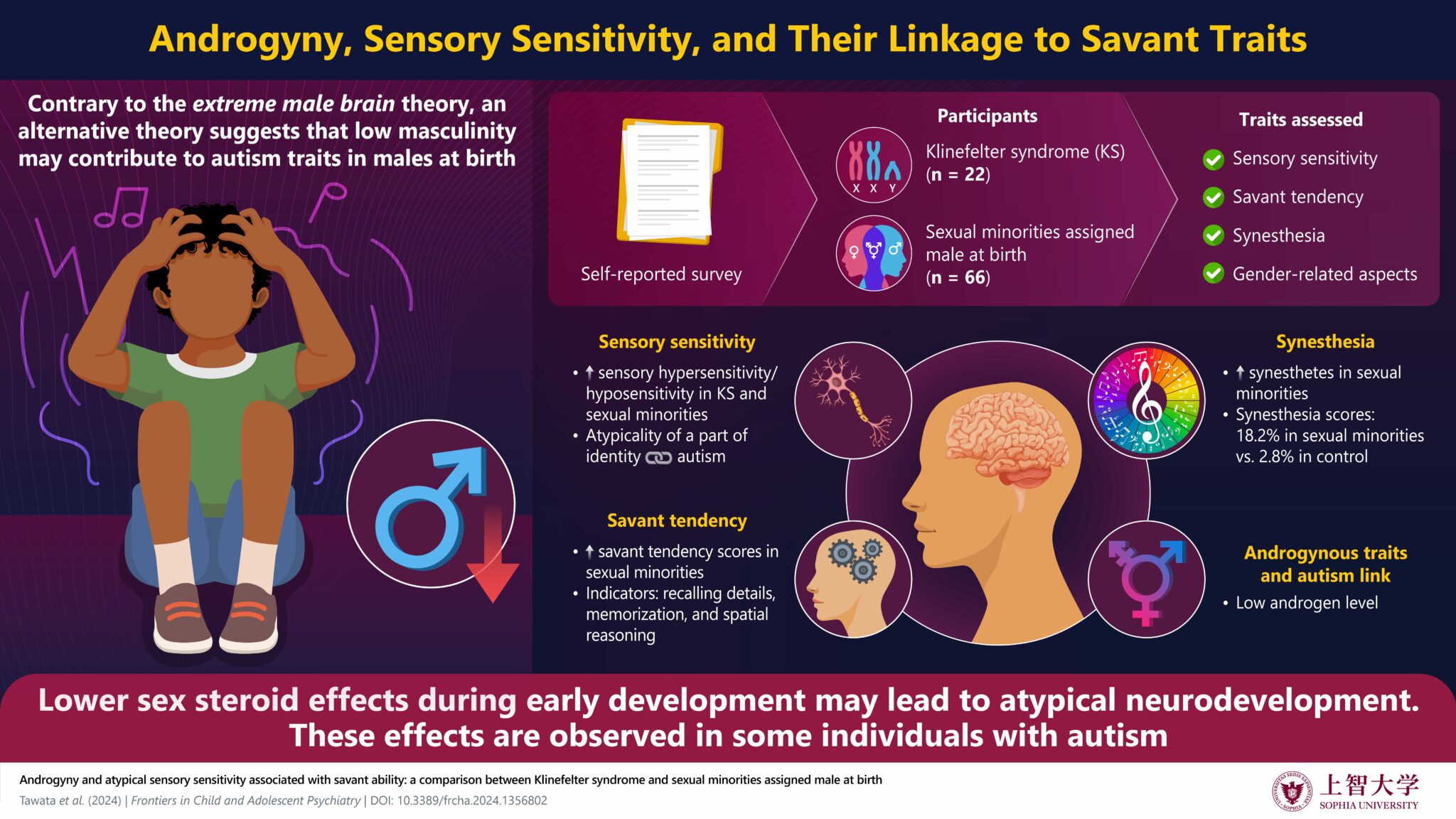

- これまで、発達初期の男性ホルモン過剰が自閉スペクトラム症(ASD)の主要な成因として考えられてきた。

- しかし、ASDで一般的に見られる特性と、出生時男性のクラインフェルター症候群や性的マイノリティなど、発達初期における男性ホルモン作用の低下に関連があることが示唆された。

- ASDの成因に関して、新たな視座を提供する成果。

上智大学総合人間科学部心理学科の齋藤慈子准教授、総合人間科学研究科心理学専攻の多和田真太郎氏、大学改革支援・学位授与機構の坂口菊恵教授らの研究グループは、クラインフェルター症候群(*1)の男性や自分の性別に違和感のある出生時男性など、発達初期における男性ホルモン作用の低下に関連があるとされる状態が、自閉スペクトラム症(ASD)患者で一般的に観察される特性と相関があることを示唆する研究結果を発表しました。これは、ASDの発症には発達初期の男性ホルモン過剰が関わっているとする『超男性脳(Extreme Male Brain)仮説』(*2)とは正反対の結果で、ASDの成因に関する今後の研究に、従来とは異なった視座を提供するものです。

これまでにASDと身体的特徴などとの関連を調べた研究では、女性患者は女性的特徴が少なく、超男性脳仮説と一致する傾向が見られました。しかし、男性患者は男性的特徴が少なく、超男性脳仮説とは逆の傾向を示し、仮説に合致しないとする報告が積み上がりつつあります。そこで、本論文共著者である坂口教授らは、出生時男性では超男性脳仮説とは逆の状態、すなわち発達初期の男性ホルモン作用の減少がASD発症に関わっているとする理論を発表しました(Sakaguchi & Tawata, 2024)。

こうした先行研究を踏まえ、本研究では、成人のクラインフェルター症候群患者、出生時に男性に割り当てられた性的マイノリティ、および対照群男性について、ASDで一般的な特性である感覚過敏/鈍麻、サヴァン傾向(*3)、共感覚などについて検討を行いました。その結果、クラインフェルター症候群患者では、対照群よりも高い感覚過敏/鈍麻の傾向を示すことが示唆されました。また、性的マイノリティでは、共感覚、サヴァン傾向、感覚過敏/鈍麻といったASDで一般的にみられる特性を有する傾向があることがわかりました。

本研究は基礎的な知見であり、人々の生活に直接的に変化をもたらすわけではありませんが、性的マイノリティや神経発達症の傾向が高い方たちの自己理解や周知、ひいてはエンパワメントにもつながりうる成果です。

本研究成果は、2024年11月8日に国際学術誌「Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry」にオンライン掲載されました。

研究の背景

自分の性別に違和感のある出生時男性や男性ホルモンとASDとの関連について調べたこれまでの知見から、超男性脳仮説とは逆の結果、すなわち、発達初期の男性ホルモン作用の低下とASDに相関があるという可能性が示唆されています。そこで本研究では、一部の患者で発達初期の男性ホルモン作用の低下が観察されるクラインフェルター症候群と、同様に発達初期における男性ホルモン作用の低下が想定される、出生時に男性と割り当てられた性的マイノリティに焦点を当て、研究を行いました。

また、共感覚(ある感覚を刺激すると、無意識のうちに別の感覚が誘発される知覚現象)を持つ人もASD特性保持者も同様に、対照群と比べて感覚過敏/鈍麻が増加していることが知られています。また、サヴァン症候群の発症にはさまざまな要因が考えられていますが、複数の研究から、非典型的な感覚過敏や感覚処理の亢進がサヴァン能力と相関していることが示唆されています。そこで、本研究では、サヴァン傾向に関連する認知特性と、ASD特性の原因と想定される非典型な感覚過敏との関連を検討しました。このような観点からクラインフェルター症候群患者におけるASD特性について検討したのは、本研究が初めての報告です。

研究結果の詳細

本研究では、クラインフェルター症候群患者22名、出生時に男性に割り当てられた性的マイノリティ66名、およびクラインフェルター症候群患者と年齢および学歴をマッチングさせた対照群男性(対照第1群36名、対照第2群(再解析)583名)を対象としました。自己報告式のオンライン調査を実施し、感覚過敏/鈍麻、サヴァン傾向、共感覚、性的側面について、探索的研究を行いました。性的マイノリティ群については、「性的マイノリティ」を自認する個人を参加対象として募集し、対照群男性はクラインフェルター症候群の診断を受けておらず、性的マイノリティにも属していない人としました。なお、対照第2群の調査はクラインフェルター症候群、性的マイノリティ、対照第1群の分析後に実施し、クラインフェルター症候群、性的マイノリティ、対照第2群で結果を再解析しています。

その結果、クラインフェルター症候群患者群では、対照第1群よりも高い感覚過敏/鈍麻の傾向を示しました。再解析からは、性的マイノリティは共感覚者の割合が対照群より高く、いずれの解析でも性的マイノリティは対照群よりも高いサヴァン傾向および感覚過敏/鈍麻の傾向が認められました。特に、性別違和感のある状態は、共感覚、サヴァン傾向、感覚過敏/鈍麻といった、ASDで観察される特性と関連していました。

これらの結果は、性別違和、共感覚、サヴァン傾向、感覚過敏/鈍麻に共通する生理学的背景が存在することを示唆する結果と言えます。すなわち、発達初期における男性ホルモン作用の減少が脳内におけるエストラジオール作用の低下(代表的な女性ホルモンとして知られますが、男性ホルモンの代謝により生成します)と非典型的な神経発達を引き起こし、オキシトシン分泌や神経の興奮・抑制バランスを調節するγ-アミノ酪酸系の障害を通じて、感覚過敏/鈍麻といったASDで観察される非典型的な感覚特性、ひいては非典型的な自己概念(自分自身がどんな人間かについてのイメージ)に関与している可能性が考えられます(Sakaguchi & Tawata, 2024)。

本研究を行った齋藤准教授らは、「本研究では、広く受け入れられてきた超男性脳仮説に真っ向から対立する結果が得られました。基礎的な知見ではありますが、ASDの成因について異なる視座を提供する意義深い成果といえます。自分の性別に違和感のある出生時男性において、感覚過敏・鈍麻に加えて、共感覚やサヴァン症候群で見られる特性など、『強みにもなり得る特性』を所持している傾向が高いという可能性を示したことも、本研究の大きな収穫です。本研究が、性的マイノリティや神経発達症の当事者の方たちの自己理解や周囲の理解を深め、エンパワメントにつながる一助となればと思います」と、研究の意義について語っています。

本研究は、JSPS 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業学術知共創プログラム:研究課題「人間・社会・自然の来歴と未来– 『人新世』における人間性の根本を問う」(JPJS00122674991)の助成を受けて実施したものです。

用語

*1 クラインフェルター症候群: 性分化疾患の一種であり、X染色体過剰(主な核型は47,XXY)のために生じる一連の症候群である。出生時男性の約660人に1人程度で生じ、不妊や低テストステロンを主訴とする。症状は個人差が非常に大きく、不妊以外は全く問題がないケースもあるが、様々な疾患の罹患率が高い傾向にある。一般的に性自認は男性であるとされている。

*2超男性脳仮説: 理数工系の卓越した能力を持つ人に、男性やASD傾向を持つ人が多いことを説明する理論として広く用いられてきた。

*3 サヴァン傾向: ハンディキャップがありつつも突出した能力を示す「サヴァン症候群」で見られるような特性について、サヴァン症候群か否かの二元論ではなく、サヴァン症候群的な傾向の強さを測定したもの。本研究で開発した独自の尺度。

論文名および著者

- 媒体名

Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry

- 論文名

Androgyny and atypical sensory sensitivity associated with savant ability: A comparison between Klinefelter syndrome and sexual minorities assigned male at birth

- 著者

Shintaro Tawata, Kikue Sakaguchi and Atsuko Saito

本リリース内容に関するお問合せ先

上智大学 総合人間科学部 心理学科

准教授 齋藤 慈子 (E-mail:atsaito@sophia.ac.jp)

報道関係のお問合せ先

上智学院広報グループ

sophiapr-co@sophia.ac.jp