国内外の移民問題と社会運動を研究する総合グローバル学部の稲葉奈々子教授。グローバル化する日本社会において、在留資格のない外国人を「不法滞在者」として権利を奪うことは正当なのか、現代の矛盾を解き明かします。

日本には2023年時点で約7万人の非正規滞在移民がいます。非正規滞在とは、入国管理法に定められた在留資格を持たない外国人が日本に留まることを指します。これは確かに法律に違反してはいますが、法律のほうがグローバル化した現代社会に適合していないがゆえの現象と考えるべきです。

多くの場合、留学や就労目的で長く日本に暮らし、在留資格を失ったものの母国に帰れない人や、難民申請者とその子どもたちです。私はそんなかれらの話を聞いて研究するとともに、支援活動もしています。

高校生が直面する現実、在留資格がないと青春も楽しめない

今、私が注目しているのは在留資格を持たない高校生です。かれらの多くは日本で生まれ育ち、日本の小中学校を卒業し、日本に根を張って暮らしています。親が在留資格を持っていないため、かれらにも在留資格がありません。

生活は大変厳しいです。在留資格を持たず「仮放免許可」を得て滞在している場合、就労は禁止され、親は仕事がなく、高校生本人もアルバイトができません。小中学校は義務教育なので就学支援金を受け取ることができますが、高校に入ると学費無償化の対象外とされます。修学旅行に行けない、定時制高校の場合には給食費が払えないといった、経済的に大きな負担を抱えています。

私はかれらにインタビューするとき、必ず「在留資格がないと知ったのはいつごろですか?」と質問します。「小中学生のころには薄々知っていた」と答える子どもがほとんどですが、日本で在留資格を持たないとは、人権が保障されないことを意味するため、自分が置かれた境遇を理解するようになると、当然のことながらショックを受けます。

入管局では「日本にいてはいけない人」という扱いを受けるため、「在留資格がないことを人に知られてはいけない」と思ったと言います。友だちにも「飛行機が怖いから修学旅行はパス」とか「ダイエット中だから給食はいらない」などとごまかしていると聞きました。

人権とは国民だけに与えられるものか。今こそ制度を見直すとき

現代の制度の多くは、19世紀に近代国家が作られたときのままです。「国境で区切られた国家の中には、同じ国籍の人だけが住んでいる」という前提で法律や制度が作られています。人権が保障されるのは国民だけで、国籍を持たない人の人権は制限されてきました。

しかし時代は変わりました。国境を越えて人が移動する現代、制度の矛盾が噴出しています。その最前線にいるのが非正規移民です。グローバル化がさらに進展する中で、社会制度をどう変えるべきかを考えるときなのです。非正規移民の声に耳を傾ける必要が出てくるはずです。

非正規滞在の高校生たちはマスメディアの取材に応じて、在留資格を持たないことを周囲に知られることもあります。一方、それによってサポートしてくれる人が増えるという事実もあります。学費を援助してもらい大学や専門学校に進学したケースも見てきました。

隠し続けていた過去を他者に語ることで、一歩前に踏み出すかれら。その勇気と前向きさに、私自身が勇気づけられ、応援したくなるのです。

この一冊

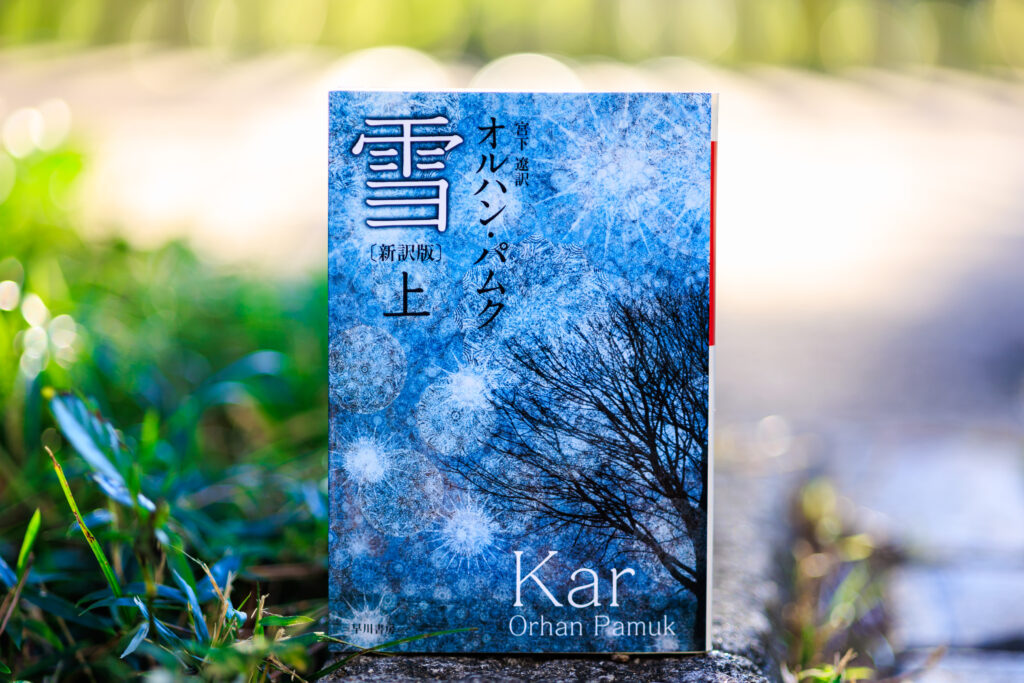

『雪』

(オルハン・パムク/著 宮下遼/訳 早川書房)

トルコ人のノーベル賞作家による小説。日本人にはなじみのないイスラム社会ですが、この小説には社会主義やイスラム原理主義者、西洋寄りの人などさまざまな立場の人が登場し、世界を別の切り口から見るきっかけになります。

-

稲葉 奈々子

- 総合グローバル学部総合グローバル学科

教授

- 総合グローバル学部総合グローバル学科

-

パリ第7大学DEA取得、東京大学大学院博士課程中退、茨城大学准教授を経て、2015年より上智大学教授。移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員、反貧困ネットワーク理事を務める。

- 総合グローバル学科

※この記事の内容は、2023年11月時点のものです