総合グローバル学部の戸田美佳子准教授の専門は、生態人類学。耳慣れない学問領域ですが、戸田先生は研究を通じて、誰もが生きやすいインクルーシブな社会を実現するためのヒントがアフリカの森での暮らしのなかで見つかるかもしれないと話します。

初期人類の時代、障害者は淘汰されるどころか、人々のケア行動を促して協調性・公共性を育み、社会を進化させる存在だった——。初期の人類は私たちより賢かったかもしれないという研究結果*が、2015年にイギリスで発表されました。実際、重い障害を持ちながら、手厚いケアを受けて長生きしたと見られるネアンデルタール人の骨が、イラクの洞窟で発見されています。

私はカメルーン、コンゴなどの熱帯雨林地域で、移動生活を送る狩猟採集民の集団に同行して調査を続けています。彼らのなかにポリオ等が原因の障害者は珍しくないのですが、この地域に公的ケアの制度は存在しません。その日に得られた食料を、上下関係が一切ない集団の中で平等に分ける「シェアリング」が、彼らの生業活動のあり方。狩猟に参加できない障害者も、区別されずに分配に預かります。その代わり、障害者はキャンプの留守番、子供の世話などを自然に行う。これは高齢者が果たす年齢相応の役割と同じです。シェアリングと共同育児が一種のケアとなって、社会のインクルージョンを実現しているのです。

障害学では、個人に何かをできなくさせる現象をまとめて Disability と呼び、当事者や医療に問題を帰着させず、社会全体の変革に研究の主眼をおきます。しかし、アフリカの障害者たちを見ていると、『配慮』がかえって Disability を造り出してしまう側面もあるように思うのです。

*Winder, N.P. and Winder I.C. 2015 Complexity, Compassion and Self-Organisation: Human Evolution and the Vulnerable Ape Hypothesis, Internet Archaeology 40.

https://doi.org/10.11141/ia.40.3

生態人類学と障害学の接合

人間と環境・人間以外の生物との相互関係を、自然科学と社会科学の交差するところで研究するのが生態人類学です。「動くものは数えろ、止まっているものは『測(計、量)れ』」という、地を這うような調査と人々の顔の見える記述が大切にされる学問領域です。

障害者研究においても、ある土地の障害者を含む人びとを具体的に理解し、人・もの・環境の相互関係を読み解いていきます。一方、障害学は、障害当事者の立場から社会の枠組みを問う。だから、方向性の違う二つの視点を接合させることが有効となるのです。 障害者研究は問題解決型になりがちですが、私はむしろ基礎的な研究をもとに、社会変革、開発・支援などに貢献できればと考えています。

偶然に導かれて手掛けた研究が実を結ぶ

私が大学で専攻したのは物理学でした。インターネットで素粒子の「インタラクション(相互作用)」の資料を検索していて、偶然に見つけたのは、大声で一方的にしゃべる話し手と、これを無視するかのような聞き手たちという奇妙な映像。それはアフリカの焼き畑農耕民の「インタラクション」研究の動画でした。それがきっかけとなり、私の興味は一気に宇宙から人間へ移りました。

初めて訪れたカメルーンの障害者たちに、それまで障害やケアの議論で感じていた「息苦しさ」を感じなかった。なぜ?という疑問が新たな研究の第一歩となりました。見えてきたのは、他者のさまざまな手助けを必要とするからこそ、周囲とより密接な関係を築き、高度な社会性を駆使する障害者の姿。以来、アフリカの障害者の生活様式の変化と宗教の拡大・浸透との関係の解明にも取り組み、重層的なアフリカの社会のありようを紐解こうとしています。

この一冊

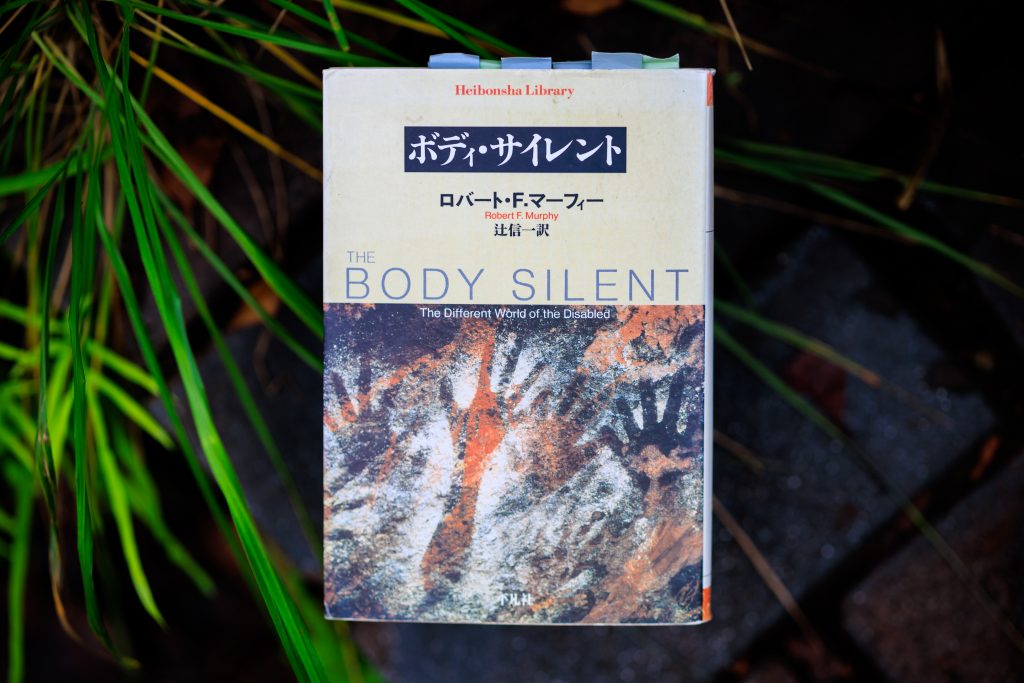

『ボディ・サイレント―病いと障害の人類学』

(ロバート・マーフィー/著 辻信一/訳 平凡社)

アマゾンでフィールドワークをしてきた果敢なアメリカの文化人類学者が病に冒され、麻揮しはじめた身体と社会との緊張した関係を記録した鬼気迫るオートエスノグラフィー。自らをも考察の対象とし、経験を理論化し、障害をとおして社会(文化)をみつめなおした人類学の名著です。

-

戸田 美佳子

- 総合グローバル学部総合グローバル学科

准教授

- 総合グローバル学部総合グローバル学科

-

神戸大学理学部物理学科卒業後、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科五年一貫制博士課程に入学、日本学術振興会・特別研究員(DC1)を経て、2011年9月に同研究科を満期認定退学、2013年3月博士(地域研究)取得。京都大学アフリカ地域研究資料センターの産官学連携特任研究員、日本学術振興会・特別研究員(PD)、国立民族学博物館の機関研究員、上智大学総合グローバル学部助教を経て、2021年4月より現職。

- 総合グローバル学科

※この記事の内容は、2024年5月時点のものです