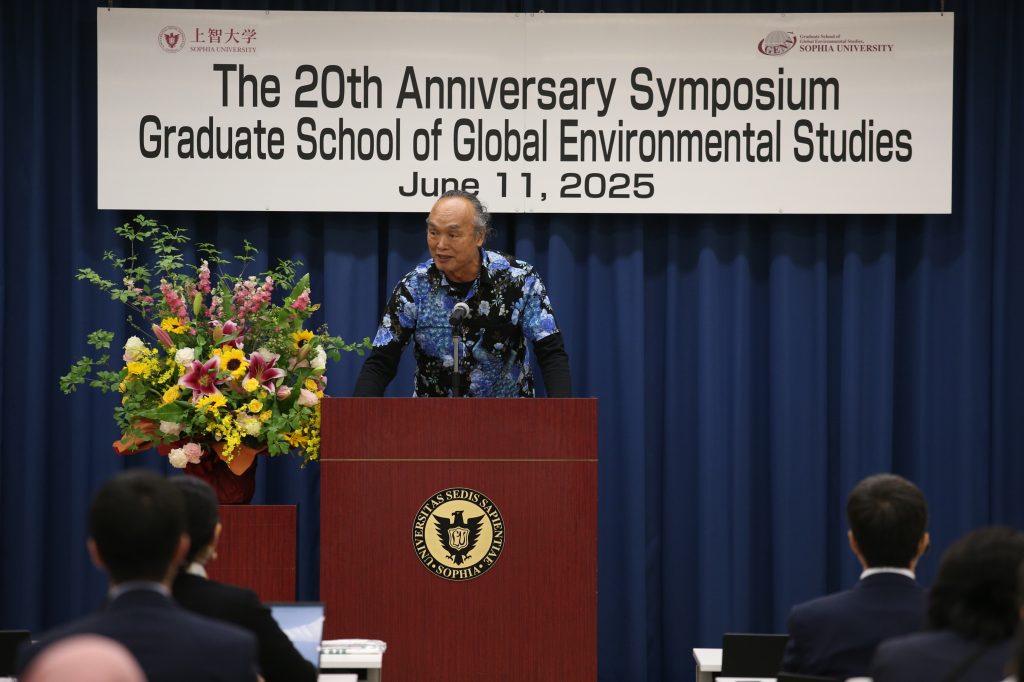

2025年6月11日、上智大学大学院地球環境学研究科の開設20周年を記念するシンポジウムを開催しました。同研究科は2005年4月に発足され、2011年に英語のみで学位を取得することができる国際環境コース(英語コース)が設置されました。

地球温暖化、廃棄物問題と循環型社会づくり、化学物質の環境リスク、自然資本と生物多様性の減少など、私たちが直面する環境問題は複雑化の一途をたどり、もはや一国で解決できる問題ではありません。そんななか、同研究科は今日まで社会科学と自然科学を融合し、より高度な研究と教育を実施。健全で恵み豊かな環境を守りつつ、新たな経済発展を実現できる持続可能な社会をつくり上げることに貢献してきました。本シンポジウムは、同研究科の歴史と功績を振り返るとともに今後の発展に向けた新たな契機とする目的で行われ、当日は約150名以上が参加しました。

シンポジウムは杉村美紀上智大学長の挨拶で始まり、産官学の立場から各関係者らが持続可能な社会への展望を語りました。学界からは元高知工科大学学長の磯部雅彦教授、本学理工学研究科委員長の高井健一教授、中国江西財経大学副学長の謝花林教授、香港教育大学大学院院長補佐のTsang Yiu Fai准教授が登壇。環境課題が複雑化する現状を語ったうえで、学問分野を超えた研究やダブルディグリープログラムなど多様な学びの可能性が提示されました。

次に、行政からは環境省大臣官房長の上田康治氏、島根県飯南町長の塚原隆昭氏、奄美大島宇検村長の元山公知氏、中国駐日大使館公使級参事の杜柯伟氏が登壇。さらに、佐渡市長の渡辺竜五氏によるビデオメッセージを上演しました。継続した本学との密な連携への期待が語られ、政策方針の決定における科学的知見の重要性、そして日本国内はもちろん国際社会においても共に知と経験を蓄積することの必要性が論じられました。

そして企業からは、日本航空株式会社 経営戦略部 産学連携担当部長の原田克人氏、伊藤忠商事株式会社 サステナビリティ推進部部長の田部義仁氏が登壇。ビジネスをするうえでも環境問題は無視できない存在であると強調し、各社の課題や取り組みについて説明しました。

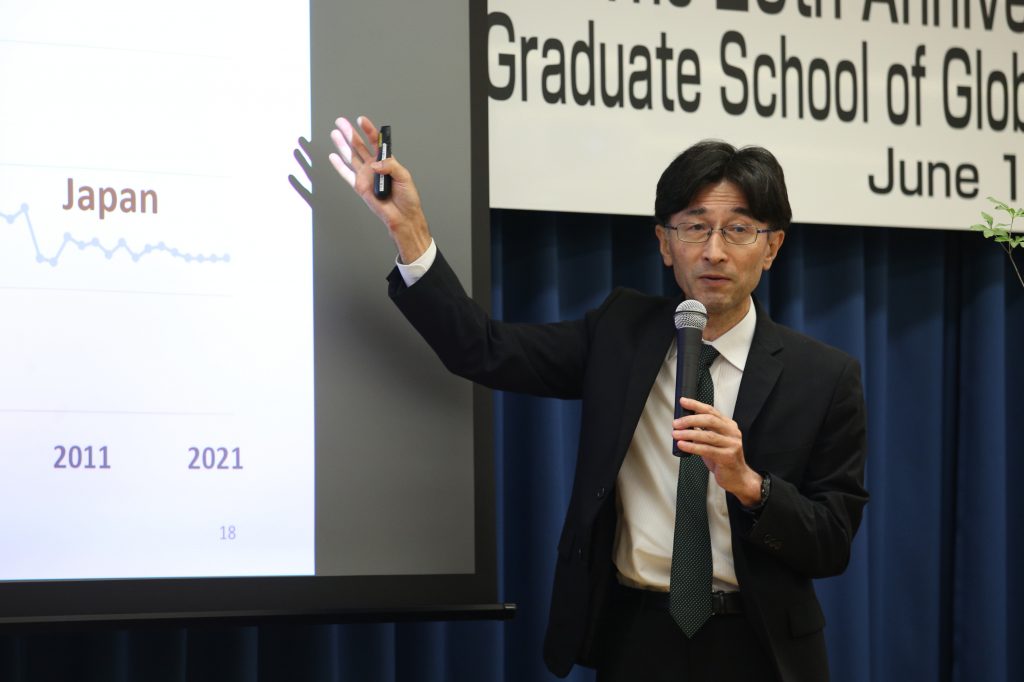

続いて、同研究科委員長の黄光偉教授が、研究科報告として研究成果を振り返り、今後の展望を語りました。「グローバルに考え、ローカルに行動する」姿勢のもと、多方面でSDGs達成に貢献する学融合的な仕組みを説明。そして、留学生を中心に入学希望者数が増加傾向にある状況に同研究科の社会的需要を認識しつつ、「2030年までにサステナブルな教育研究を行う世界的な研究科になる」と今後の展望を述べ、そのためには教員と学生、そして大学の強いリーダーシップはもちろん、外部との連携も強める意向を示しました。

基調講演では、3名の専門家が登壇。中国科学院の李新教授は、「AIとビッグデータ時代の河川流域スケールにおける複雑な人間-自然システムのモデリング」と題して、経済と生態の調和を図るための、複雑な流域システムのシミュレーションを紹介。また中国科学院、東京農工大学、本学との河川における学際的なフォールドワークの事例を挙げ、今後のさらなる研究発展への期待を述べました。

東京農工大学の豊田剛己教授は、東京農工大学と本学の協働プログラムを例に、耕作放棄地の調査結果を発表。農作物・植物と土地の関係性から、いくつかの成長を妨げる要素を発見したことを報告しました。さらに、水田の日中比較など国境を超えた研究は、大学間の連携があってこそ実現できたと述べました。

本学基盤教育センターの吉川まみ教授は、持続可能な社会の担い手としての自分自身のサステナビリティと行動転換を目指す「これからの環境教育」を解説。ビジョン実現のための行動変革を促す具体的なメソッドとともに、望ましい状態のビジョンを描く力となる価値観の追求が不可欠だと話しました。

そして、「産・官・学・NGO連携:JAL-宇検村-伊藤忠-上智のコラボの中心に」と題したパネルディスカッションでは、同研究科の織朱實教授が進行を務めました。織教授は互いに協働する意義として、それぞれの持つ強みを生かした「知の連携」にあると強調し、今までどのように連携し結果を出してきたのかという事例報告が行われました。さらに、後半は会場を巻き込む形で、「若者との対話や巻き込み方」「企業が営利活動を超えて環境保護に取り組む理由」「上智に期待すること」など活発な議論が展開されました。

さらに、同研究科を修了した卒業生と在学生が登壇し、自身が得た学びや同研究科の魅力を語ると同時に、今後もSDGs・環境課題解決のために行動する意志を表明しました。

最後に鷲田豊明名誉教授が閉会挨拶として、当時研究科委員長を務めていた際の同研究科発足までの過程を回顧し、「今回のシンポジウムで、地球環境学研究科のグローバルなネットワークにさらなる広がりを感じられた」と期待を述べ、シンポジウムを締めくくりました。