5月12日(日)に、フランス発の視覚障害者スポーツ啓発イベント「セシツアー(CÉCITOUR)」を、「セシツアートウキョウ(CÉCITOUR TOKYO)」として上智大学四谷キャンパスにて開催しました。

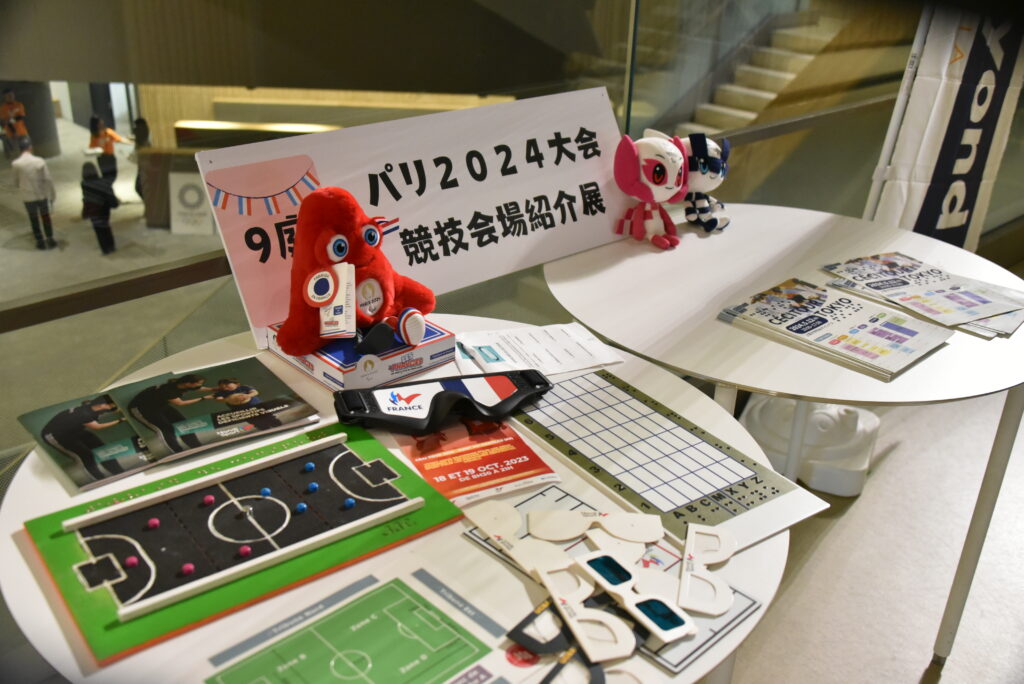

セシツアーは、「目が見えない状態」を意味するフランス語「セシテ(cécité)」が名前の由来。パリ2024オリンピック・パラリンピックに向けた「Impact 2024プログラム」に認定されている、視覚障害者スポーツの普及と関係者ネットワークの発展を目指した移動型イベントです。2023年からフランス各地を巡回し、すでに6回実施されています。今回、同イベントを主催するフランスのハンディスポーツ連盟のブラインドスポーツディレクターであるシャルリ・シモ氏の協力を得て、本学学生団体のソフィア オリンピック・パラリンピック 学生プロジェクトGo Beyondとともにフランス国外で初めて実現する運びとなりました。

当日は強風の影響で、急遽メインストリートエリアで予定していた企画を全て6号館内で実施。オープニングセレモニーでは、Go Beyondの学生が力強く開会宣言を行い、その後はブラインドスポーツ体験やアスリートトークショー、企業・団体によるプロモーションなど視覚障害者支援に関する企画に加え、学科相談コーナーやフランス語学科サークルによるチーズパーティーなど本学らしい企画も随所で実施されました。

第3体育場では、イベントの目玉企画の一つである「セシリンピック」が行われました。特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会協力のもと、スペシャルゲストとして元ブラインドサッカー日本代表の加藤健人選手を迎え、約100人の参加者がブラインドサッカーを体験しました。

参加者は10チームに分かれ、アイシェード(アイマスク)をしながらボールを手や足で回したり、コーンにあてたりするミニゲームを行いました。最初は戸惑いが多く、ボールに触れることすら難しかった参加者も、仲間の声かけや手拍子など音によるサポートで徐々に上達し、見えない世界でサッカーを楽しみました。わずか2時間の体験で会場は大きな一体感に包まれました。

最後に加藤選手は、「ブラインドサッカーはコミュニケーションが大切。ピッチの上で見える人と見えない人がどう協力し合っているか。アイマスクをしている人だけでなく、キーパーや監督にも注目してみてほしい。今回の体験をきっかけに、ブラインドサッカーを一緒に盛り上げていきたい」と、ブラインドサッカーへの熱い想いを伝えました。

6号館101教室では、セシツアーの発起人であるシモ氏、日本パラリンピック委員会委員長の河合純一氏、そして日本ブラインドサッカー協会理事長で本学卒業生でもある塩嶋史郎氏によるトークショーが行われました。「セシツアーを通して目指したい社会」や「視覚障害者支援における自国の課題」などをテーマに、日仏それぞれの視点からインクルーシブ社会の実現に向けたブラインドスポーツの貢献について議論が交わされました。

塩嶋氏は、「ブラインドサッカーは見える人と見えない人が同じピッチで共に取り組むスポーツであり、共生社会を具現化したもの」と述べ、社会的価値発信の重要性を強調しました。また、日本の課題として無意識の偏見を挙げ、「今後は意識のイノベーションを促進していきたい」と意気込みを語りました。

シモ氏は日本のアクセシビリティ対応を称賛し、フランスに応用したいと話しました。また、「私は障害をハンディキャップとしてではなく、一つの”違い”と捉えている。すべての人が自分の居場所を見つけ、anormalとnormalで分けられない”a”が取れるような社会を目指していきたい」と、未来への期待を語りました。

河合氏は、日本の現状について「社会のルールを変えたら終わりではない。子どもたちへの教育に力を入れ、意識を変えていくことが重要」と述べました。また、「日本は2度のパラリンピック開催により障害者支援において先進的な部分がある一方で、言語の壁により発信が不足している面もある。これからは日本の誇る技術をもっと発信していきたい」と語りました。

日仏ブラインドスポーツ界を代表する3人のレジェンドが捉える現状と未来への提言は、共生社会を目指すうえで自分にできることを考える貴重な機会となりました。

本イベントの最後を飾る企画として、「夢を追いかけるあなたへ。」と題したアスリートトークショーが開催されました。登壇者には、河合氏をはじめ、ブラインドサッカーの丹羽海斗選手、ローイングとクロスカントリースキーの有安諒平選手、デフサッカーの松元卓巳選手が名を連ねました。「一人では叶えられない夢をみんなで叶えるために」をテーマに、チームビルディングのコツや異なる背景を持つ他者との協働の難しさ、目標達成のための指標などについて、登壇者と司会進行役のGo Beyondの学生との間で活発なディスカッションが行われました。

デフサッカーで主将を務める松元選手は、チームビルディングにおけるリーダーの役割について、「まずはそれぞれが自分で決めた目標を持つことが大切。そのうえで、自分の想いを伝え、相手の想いを聞く対話の時間を設けるようにした。同時に、相手の意見を否定しないことを意識した」と語りました。

丹羽選手は挑戦に伴う失敗の重要性を強調し、「失敗をただの失敗と捉えるか、次への原動力として捉えるかは自分次第。だからこそ、自分が頑張る意味を持つことが大切だ。それが個人の成長、ひいてはチームの成長につながっていく」と、自らの経験談とともに挑戦し続けることの大切さを語りました。

有安選手は、障害の有無や性別の制限がない「ローイング」というスポーツを例に、個性ある仲間と協働する難しさについて話しました。みんなで夢に向かうためには、「違いをプラスに捉えることが大切。それぞれの特性による得意分野をお互いが理解することで、個性をポジティブに捉えられるようになる」と他者を受け入れるための具体的な行動を提案しました。

河合氏は「夢は前向きに生きるエネルギーになるから、こうなりたいという”WISH”をまずは持ってほしい。夢に大小はない。1つでなくてもいい。一番の失敗はチャレンジしないこと。パッションを持って、夢に向かって挑戦していきましょう」と、参加者に熱いエールを送りました。

このトークショーを通じて、仲間と目標や夢を共有し、互いを尊重し合う関係性を築くことの重要性を再認識し、それを体現しているパラスポーツの大きな可能性を確認する、価値ある時間を共有しました。

クロージングでは、パリ2024大会のオフィシャルダンスを会場にいる全員で踊り、パリ2024オリンピック・パラリンピックへの期待を胸に、多くの刺激を受けた一日となりました。

今回同イベントを主催したGo Beyondの代表である濵井さんは、「誰にとってもインクルーシブなCÉCITOUR を開催するにあたり、苦難の連続でした。しかし、当日は、当事者および出展団体にとって、新たな交流の機会や情報交換の場となる様子を目にし、本イベントが人々を繋ぐインフラとなったことを実感しました。今後は持続可能なムーブメントとして機能するよう役目を果たしていきます」と振り返りました。