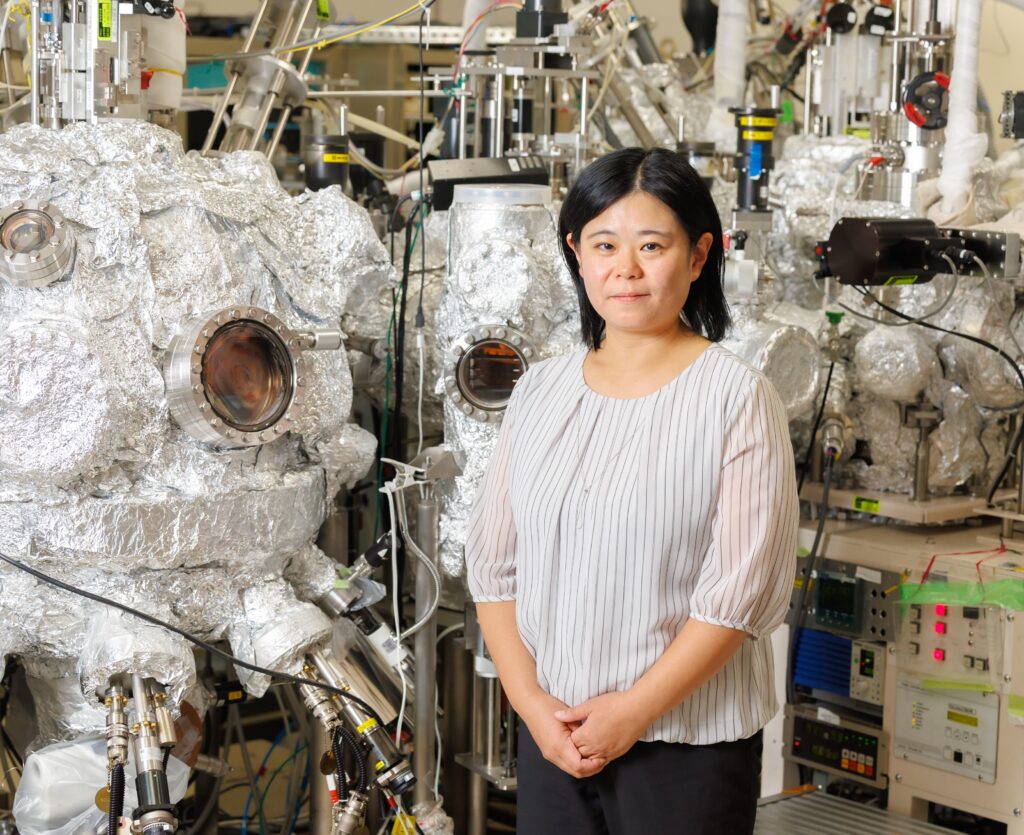

光デバイスや電子デバイス応用のための新材料となる「半導体結晶」の開発に取り組んでいる理工学部の富樫理恵准教授。研究中の結晶はVR用のメガネや電気自動車などの半導体部品への利用が期待されています。結晶とは何か、結晶をつくる難しさ、実装化の意義などについて語ります。

パソコンや携帯電話、交通信号、フルカラーディスプレイなど身近な電気機器には光デバイスや電子デバイスが必ずと言っていいほど使用されています。光デバイスは情報の記録や伝達などを実現し、電子デバイスは電子や荷電粒子の流れを制御する装置。半導体結晶はこれらのデバイスを作製する材料として欠かせません。

結晶とは固体で、原子や分子が規則正しく並んでいるものを指します。人工的に積層してつくった半導体結晶に電極をつけるなどすることでさまざまな電気機器を生み出すことができます。私はこうした結晶を作製する「結晶成長」の研究をしています。

赤・緑・青の三原色を発光させる結晶の実現を目指して

研究対象は主に二つあります。一つは「窒化物ナノコラム結晶」です。これは、電圧を加えると発光する発光ダイオード(LED)の材料である、窒化物半導体のInGaN(窒化インジウムガリウム)をナノメートル(100万分の1ミリ)オーダーの柱状結晶構造にしたもの。マイクロLEDという小さなLEDの材料として期待されている結晶です。この結晶から光の三原色である赤・緑・青を明るく、かつ長時間発光させるにはどうすればいいかをナノコラム研究の第一人者である理工学部の岸野克巳客員教授と共同で研究しています。

三原色の発光が実現すればマイクロLEDを装着した超小型のプロジェクター型テレビや、VR機器のメガネをつくることができます。研究では、超高真空下で構成分子を分子線として発生させて下地結晶基板上に供給し、下地基板と同じ結晶系情報を引き継いだ薄膜を成長させる分子線エピタキシー成長装置を用いて、窒化物ナノコラム結晶を作製しています。現在、ナノコラム結晶の長さや直径をさまざまな形に変えることで、目的とする発光を実現しようと研究に取り組んでいます。

水と金属だけでできるパワー半導体の材料を研究

もう一つの研究対象はパワー半導体の材料となる酸化物の結晶で、酸化ガリウム半導体結晶というものです。東京農工大学や大阪大学などと共同で取り組んでいます。パワー半導体は高電圧で大電流を流すことができるため、電気自動車のシステムなどに使用されており、現在はシリコンを使った半導体が主流です。このシリコンに代わり、酸化ガリウム結晶を使用することができれば、電力のロスが大幅に抑えられることが分かっています。

私たちが研究をしている酸化ガリウム半導体結晶は水と金属だけでつくることができる可能性があり、実現すれば安価で安全な材料として、社会に求められると考えています。

学生時代から、「研究は人と人とのつながりが大事」と教わってきました。個人の持てる力には限界があり、さまざまな研究者たちと研究を共同で進めることが、研究の早期実現につながると考えています。研究の面白さを感じるのは、結晶が設計通りにできあがった瞬間です。また、いずれの結晶も社会に役立つ機器の材料になるという点でやりがいを感じています。

今後の研究目標は二つの結晶の一日も早い実装化です。また、学生には結晶成長を含む材料研究や半導体の研究に興味を持ってほしいと考えており、そのために分かりやすく魅力的な授業を展開していきたいと思います。

この一冊

『キュリー夫人伝』

(エーヴ・キュリー/著 河野万里子/訳 白水社)

スウェーデンの大学院に研究員として訪問する機会に恵まれました。ポーランドの研究所にも足を運べると聞き、購入したのが同国出身のキュリー夫人の伝記です。研究の詳細についてはもちろん、子育てと研究活動を両立している様子も詳しく描かれ、同じ女性研究者として刺激を受けました。

-

富樫 理恵

- 理工学部機能創造理工学科

准教授

- 理工学部機能創造理工学科

-

東京農工大学工学部応用分子化学科卒、同大学院工学府応用化学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。東京農工大学工学府教務職員、同大学院工学研究院助教、スウェーデン・リンショーピン大学物理化学生物学科訪問研究員、上智大学理工学部機能創造理工学科助教などを経て、2023年より現職。

- 機能創造理工学科

※この記事の内容は、2023年10月時点のものです