国際教養学部のスヴェン・サーラ教授が現在取り組んでいるのは、歴史の記憶についての研究です。歴史の記憶には、ある歴史観を世間に広める働きがあり、社会や政治の体制が変わると、記念碑は取り壊され、人々の記憶が再構築されると指摘します。「歴史から学ぶことは、過去の出来事からの教訓を得ること」と述べる教授が、学生に伝えたいこととは?

私は現在、主に19世紀後半以降に建てられた日本の記念館、博物館、記念碑で表現されている歴史の記憶に関する研究を行っています。記念館は一般的に現代のものであり、ある歴史観を広く一般に知らしめるためのものです。したがって、記念館などを見るときは、それがなぜ、どのようにして造られ、発展してきたのか、歴史、政治、社会における役割はどのようなものなのかといった点に注目する必要があります。

歴史的記念碑を破壊する現象は世界中で散見される

アメリカの独立戦争は、ニューヨークの中心部にあった英国王ジョージ3世の像が壊されたことから始まりました。反乱軍は、王の支配をこれ以上受けないという意志を示すため、この像を倒して破壊し、溶かしてしまいました。設置から10年も経たずに取り壊されたのです。

近年、アメリカのみならずヨーロッパの国々においても、国王や政治家、兵士の像についての論争が起こり、いくつかは取り壊されています。これは広く見られる現象です。社会や政治のシステムが変わると、人は過去の社会やその価値観を象徴する像が公共の場にあることを望まなくなるからです。

私自身は、歴史研究者として、たとえ社会の新しい価値観に反するものであっても、像を破壊するのではなく、解説を添えて博物館に保存することを望みます。

しかし、最近話題になっている像にまつわる論争やその取り壊しは、数十年にわたる交渉や話し合いが現状を変えるに至らず決裂した結果です。ある団体は像の保存を主張する一方、別の団体はその取り壊しを要求する。結論に至るまでのプロセスは、非常に険しい道のりだといえるでしょう。像の公共の場での保存、あるいは移設を主張する団体を説得できなければ、取り壊されてしまうことが多いのです。これはとくに目新しいことではなく、歴史上しばしば起こっている現象です。

私自身は、記念碑は取り壊さずに済む解決策があるのではないかと考えていますが、結局、多数の人々が不快に思うような、論争の的となる像の取り扱いをどうすべきかという問題は、その取り壊しが解決策となることが多いのです。典型的な例が、奴隷所有者の像です。公共の場に像の存在を認めることで奴隷所有者を賞賛することは、奴隷制度が違法となって200年を経た21世紀における選択肢には入りません。

欧州から日本へ。学びの軌道を変えて

大学入学当初、私は史学科で勉強を始めましたが、数年後、ヨーロッパの大学で歴史学の中心に位置づけられていた欧州史を超えた視点が必要だと感じるようになりました。就職難だった1980年代当時、日本語の知識がある人は少ないからと日本語の習得を勧められた私は、のちに日本史、それも現代史を中心に学び始めました。現代の社会が、主に19世紀後半から20世紀初頭の出来事により形づくられているからです。

歴史の研究とは、基本的に本や資料を読むという作業で、歴史研究者はできる限り多くの資料を読んで収集し、その内容を特定の手法で分析します。「巨人の肩の上に立つ」という格言にあるとおり、エビデンスを用いて作業すること、また他の歴史研究者や科学者が書いた著書を参照することが重要です。

私たちの前には何世代もの歴史研究者がいるため、ゼロから始める必要はありません。新しいエビデンスを発見し、過去の研究を参考にすることで、新しいアイデアを構築するのです。本に記載された言葉を超えたもの、ページから深く潜り込んだところに眠っている詳細を得ることが難しいこともあります。しかし、まれに、大きな決断に失敗した人々の日記や手紙を読むことで、彼らの個人的な感情や洞察に触れられることもあります。

フランス革命の有名なエピソードがその例です。革命はバスティーユの襲撃で始まりました。しかしフランス国王は日記に、「今日は特別なことは何もなかった」と記したのです。王は宮殿の外での出来事をまったく知らなかったか、単に暴動を起こす市民に興味がなかったのでしょう。歴史を学ぶことは、過去の不義からの教訓を得て、未来をより良いものとすることです。現代に活躍する政治家も、過去から学ぶべきことが多いのは明らかですが、それをせずに歴史研究者を落胆させています。その結果、再び世界大戦が起こる可能性が出てきたと考えると、実に恐ろしいことです。

この一冊

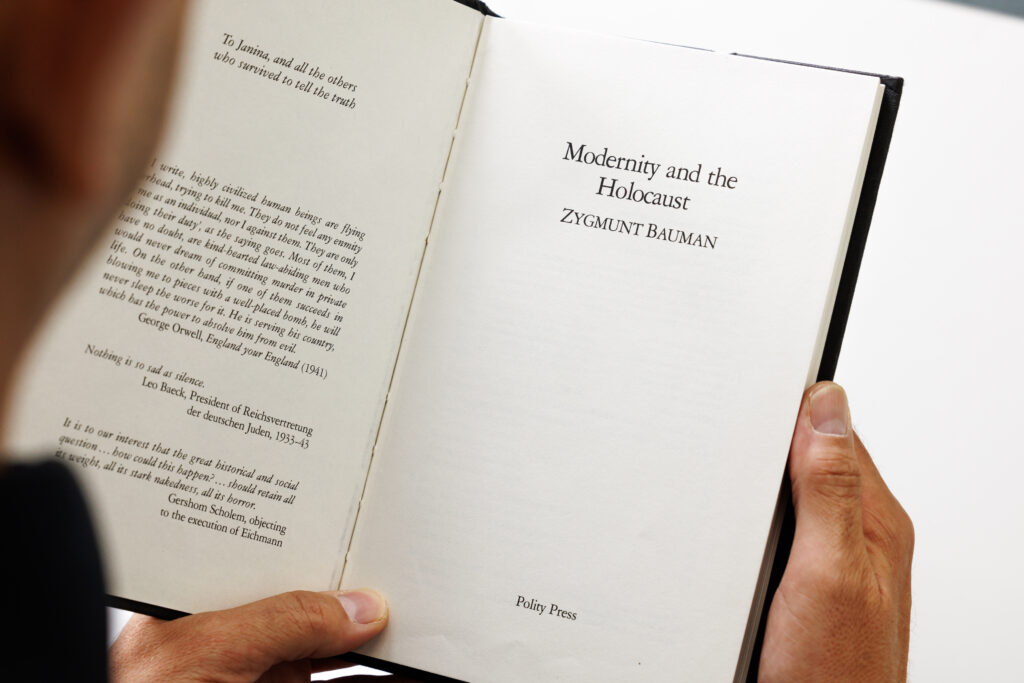

『Modernity and Holocaust(近代とホロコースト)』

(Zygmunt Bauman/著、Polity Press)

ポーランドのジグムント・バウマンによる本です。ホロコーストは近代の産物であることを強調し、このような出来事は、人種差別、現代技術、官僚的合理主義などの条件が揃えば再び起こりうる、と述べています。ホロコーストの特殊性を強調しすぎると、その可能性が見落とされてしまうかもしれません。ホロコーストを許した要素を批判的に捉える視点を、学生のうちに育てていく必要があると考えています。

-

スヴェン・サーラ

- 国際教養学部国際教養学科

教授

- 国際教養学部国際教養学科

-

ボン大学にて博士号(日本学、歴史学)を取得。マールブルク大学講師(1999~2000年)、ドイツ日本研究所(DIJ)人文科学研究部部長(2000~2004年)を経て、東京大学で4年間教鞭を取る。「アジア太平洋ジャーナル:ジャパンフォーカス」編集委員、人間文科研究機構(NIHU)の経営協議会委員。日本の近代史や政治に関する20冊以上の著書・共編著と100本近い論文の著者でもある。2008年、上智大学に着任。

- 国際教養学科

※この記事の内容は、2022年8月時点のものです