日本の小説やコミックのスペイン語訳を主な対象に、翻訳の手法について分析している外国語学部のマルティネス・シレス・パウラ准教授。時代や文化、両国間の関係などが反映される翻訳を研究する魅力、グローバル化やAI時代の翻訳について語ります。

私の専門は翻訳論です。専門言語はスペイン語と、スペイン・カタルーニャ州の公用語であるカタルーニャ語で、これらの言語と日本語間の翻訳を、比較文化の観点から研究しています。

例えば、日本のコミックのスペイン語訳版のうち、130余りを分析したところ、1980年代までは、欧米のスタイルに合わせて左綴じの製本が多く見られました。翻訳についても日本独自の言葉である「こたつ」や「どら焼き」などは英語やスペイン語に置き換えられ、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公の名前は翼ではなく、「オリヴァー」になっていました。

しかし、2000年代になると右綴じの製本が増え、日本語もそのまま表記されることが多くなりました。1980年代の翻訳法は読み手の言語や文化に配慮した「受容化」が主流でしたが、2000年代では異国の言語や文化を生かして行う「異質化」という手法に変わっていったのです。これは日本とスペインとの距離が近づき、読者から、「日本のことをもっと知りたい」というニーズが出てきたためと考えられます。

デジタル版ではよりグローバルな翻訳を意識

また、近年はコミックを紙版だけでなく、デジタル版で出す出版社が増えていますが、研究の結果、デジタル版では、紙版と全く同じ訳ではなく、使用する言葉や表現を変えている部分があることが分かりました。研究の対象とした少女漫画はYouTubeの動画のスライドショーとして公開されたものです。つまり、デジタル版は公開と同時にスペインだけでなく、中南米などスペイン語を使用する世界中の読者が見ることになります。翻訳者にインタビューをしたところ、スペイン語は方言のように、使用する国ごとに言葉や表現が違うものがあり、デジタル版ではこの点を意識したということでした。

このように翻訳は時代によって変わるほか、国と国とのパワーバランスなども大きく影響します。翻訳を通して浮かび上がってくる国際関係などに着目しながら読んでいくことはとても面白く、小説、コミックなど何冊もの本を同時進行で読んでしまいます。私は翻訳の仕事もしていますが、始めたばかりの頃は適切な訳し方がわからず、悩むことがよくありました。私の研究がこうした悩める翻訳者のために少しでも役立つことができればうれしいと考えています。

明治時代の無名の翻訳者にも注目していきたい

今後は明治時代に欧米の書物を翻訳した、日本人の翻訳者たちについても調べたいと考えています。明治の翻訳者というと、作家の森鷗外などが浮かびますが、他にも無名の翻訳者がたくさんいて、調べていくとその中には女性がかなりいることが分かりました。文明開化という時代のなかで、彼女たちがどのように翻訳に取り組んでいたのかを探りたいと思います。

翻訳者の名前が注目されることは、あまりありません。しかし、私たちが翻訳された本を違和感なく読み、映画を楽しむことができるのは、それだけ自然に翻訳されているからなのです。また、最近はAI翻訳が注目されていますが、文芸やコミックにおいては、まだ、人間による翻訳にはかないません。だからこそ翻訳者の仕事に敬意を払うとともに、彼等の仕事に光が照らされることを願いながら、研究に取り組んでいきたいと思います。

この一冊

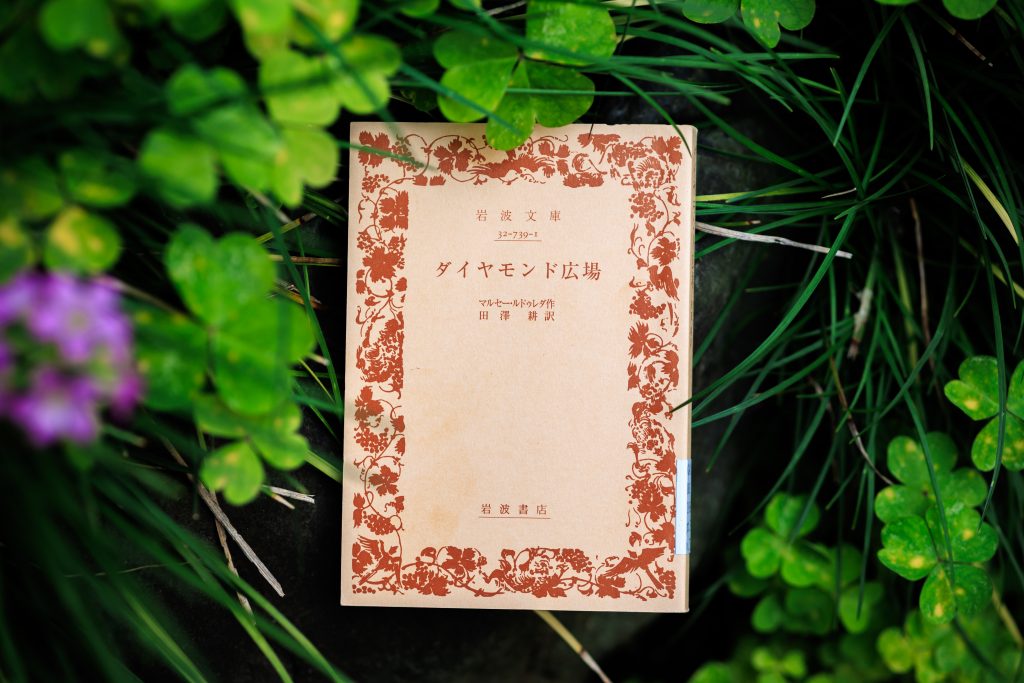

『ダイヤモンド広場』

(マルセー・ルドゥレダ/著 田澤 耕/訳 岩波文庫)

スペインの内戦の混乱を女性の視点から描いた小説。高校生のときに読み、戦争の悲惨さに衝撃を受けました。一方、手紙のように美しい文体で書かれていることでも知られています。文体の美しさは日本語版でも実感できるので、ぜひ、多くの人に読んでほしいです。

-

マルティネス・シレス・パウラ

- 外国語学部イスパニア語学科

准教授

- 外国語学部イスパニア語学科

-

バルセロナ自治大学翻訳通訳学部翻訳通訳学科卒、早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科博士後期課程修了。博士(国際コミュニケーション学)。日本大学国際関係学部助教などを経て、2025年より現職。

- イスパニア語学科

※この記事の内容は、2025年6月時点のものです