学科の特色

経済のグローバル化、科学技術や情報通信の発達により、あらゆる出来事が国際性を帯びる現代社会。国際関係法学科では、国際社会におけるさまざまな問題に対処する能力を身につけるため、法律の基本科目や国際関係に関する法科目を学ぶとともに、国際関係を政治学の視点から分析する力などを総合的に修得します。これらを通じ、将来、外交官、国連などの国際機関の職員、国際的な弁護士、企業における国際法務の担当者など、国際的な舞台で活躍する人材を育成します。

もちろん、国際的な交流に貢献するには、語学力や教養も必要不可欠であり、そうした要望に応えるためのバランスのとれた科目配置にも配慮しています。

カリキュラムの特徴

法学、政治学、国際社会に関する知識をバランスよく修得し、多角的に世界を見据える力を得る

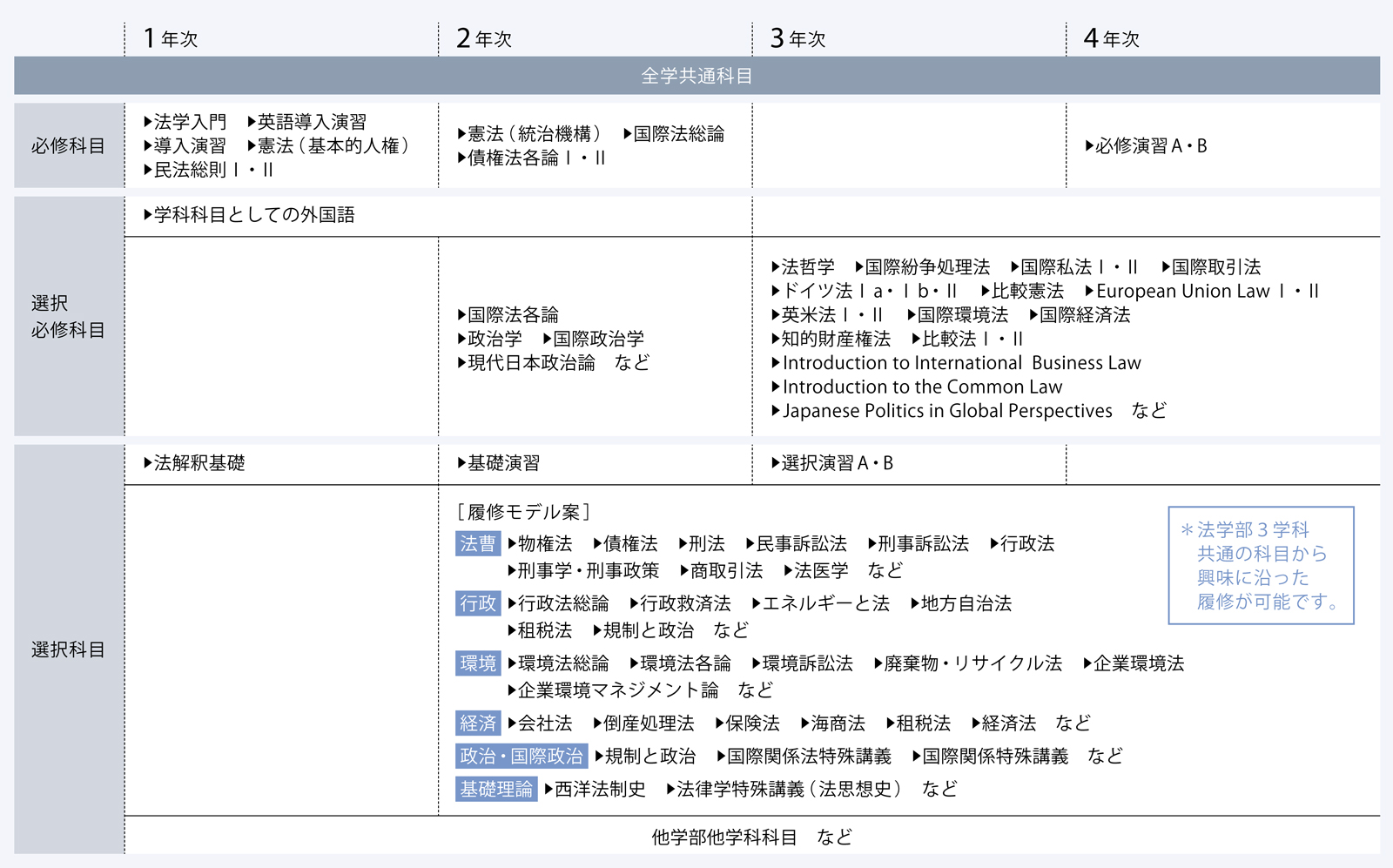

1年次でまず法学・政治学の学び方を身につけてから、「憲法」「民法総則」などの法律に関する基本科目を履修し、そのうえで「国際法総論」「国際法各論」「国際私法」「国際取引法」「英米法」などの国際関係の科目へと、学びを深めます。また、法律に関する学びに加えて、「政治学」「国際政治学」などを通して、法律や経済とは異なる視点で、世界の多様な事象や国際関係を体系的に理解する力を身につけます。

生きた法や政治に触れることができる、外務省などの実務経験者を招聘する「特殊講義」などを経て、4年次の「必修演習」で、具体的な諸問題に対処するための能力を磨きます。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 国際法総論

国内法と大きく異なる構造を持つ国際法について、現在の形にいたる歴史的背景と、成立形式、国際法の主体、国家の基本的権利義務、国家管轄権など、その基本構造となる概念や制度を学習します。

- 国際私法

国際婚姻や国際契約のような私人間の関係を規律する国内法である国際私法について、基礎概念や基礎理論を学習し、通則法の条文の趣旨について理解を深めます。

- 国際紛争処理法

日本や国際社会が直面するさまざまな国際紛争に対して、国際法がどのように関わるかを、処理の過程や手段、強制措置や国際裁判について検討しながら、具体的な紛争事例を題材として学びます。

- 国際政治学

さまざまな国際関係の事情を「政治学的な見方」で分析し、法学や経済学とは異なる政治学の分析枠組みの特徴と有用性を理解します。複雑な国際関係の様相を政治学的かつ体系的に理解する力を身につけます。

- 国際取引法総論・各論

国内外の判例や事例問題、実際の契約書などを題材として、国際的な売買契約を中心とした商取引に関する法的問題を、適用法規、主体、契約、規制、紛争処理など、多様な角度から総合的に学びます。

- 国際経済法

GATT(関税及び貿易に関する一般協定)、WTO(世界貿易機関)を中心とした現代国際通商体制の法制度と政策の概要を把握し、個別条文の解釈が理解できる力を身につけます。

取得可能な教員免許と教科

法学部生は教職課程を履修することはできません。

学芸員課程は履修できます。

学生の研究テーマ例

- 国際構造変動期における米中宇宙開発競争

- 欧州人権条約の内容および仕組み

- 米中覇権競争下の朝鮮半島問題

- 国際構造変動とブレグジット(英国のEU離脱)

- アメリカ反トラスト法制定史の研究

- EU競争法における独占的地位濫用規制について

- EUの個人データ保護について

- EUの環境保護の法的枠組みについて

- アジア諸国における独占禁止法について

教育の目的・方針

-

法学・政治学を基礎とした国際関係の分析力とともに、国際舞台で不可欠な語学力や幅広い教養を身につけさせること

-

国連職員や外交官、その他一般企業において国際性ある職域をめざす者、国際的、渉外的な法律実務を考える者、さらに活発化する国際学術交流に貢献する研究者を養成すること

-

本学科は、人権の普遍性及び各国主権の平等並びに地域多様性を尊重する国際社会の構築に向けて、次のような能力を修得した人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 国際社会の諸問題に対して幅広い関心をもち、それらを考察するうえで必要な知識を自力で探査・獲得する能力

- 国際社会の諸問題について法的及び政治学的思考力を基礎として分析する能力

- 世界における各地域の特殊性を理解し、異なる法文化及び政治文化を背景とした諸々の規範に適応する能力

- 国際的な舞台で、最先端の法的及び政治学的知識を活用しながらみずからの考えを的確に伝達する能力

-

本学科は、ディプロマ・ポリシーに沿って、次のようにカリキュラムを編成しています。

- 法学及び政治学のリテラシーを身につけ、与えられた問題を法的及び政治学的に設定し考察するための基礎的な方法論を修得させる。

- 国際社会の諸問題を考察するうえで足がかりとなる国内法及び国内政治の理論並びに国際関係法及び国際政治学の理論を体系的に学習させ、理解を深める。

- 少人数の演習形式の授業の中で、身につけた理論と方法を国際社会の具体的な問題に応用し、その解決に向けた提言を模索する。

- 各自の問題意識に基づいて設定した課題に係る研究の成果を、国際的な舞台で発信できる力を養成する。

-

本学科では、教員と学生が一緒になって、法学および政治学を基礎とした国際関係の分析を行い、解決に向けた提言を模索していきます。そのために、次のような特質を持つ学生を求めています。

- 国際社会に生起する外交、安全保障、紛争、難民、商取引、婚姻などの諸問題について関心を持つ学生

- 世界のさまざまな地域における社会のあり方を、偏見を抱くことなく観察し、分析することができる学生

- 国際舞台で活躍する人材に成長するための基礎になるような一定の語学力を持つ学生

教員一覧

東 史彦 教授

| 研究分野 | 現代ヨーロッパ法(EU法)、比較法(イタリア法) |

|---|---|

| 関連記事 |

石井 由梨佳 教授

| 研究分野 | 国際法、海洋法、国際刑事法 |

|---|

江藤 淳一 教授

| 研究分野 | 国際法 |

|---|

岡部 みどり 教授

| 研究分野 | 国際政治、人の国際移動研究、EU研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

加藤 浩三 教授

| 研究分野 | 国際・比較政治経済 |

|---|

駒田 泰土 教授

| 研究分野 | 知的財産権法 |

|---|---|

| 関連記事 |

Colin TREHEARNE 教授

| 研究分野 | International Disputes,International Arbitration |

|---|

永野 仁美 教授

| 研究分野 | 社会保障法、障害法 |

|---|

松本 尚子 教授

| 研究分野 | 西洋法制史、ドイツ法 |

|---|

村上 愛 教授

| 研究分野 | 国際私法 |

|---|

森下 哲朗 教授

| 研究分野 | 国際取引法、金融法、交渉学 |

|---|---|

| 関連記事 |