学科の特色

社会学科では、公正で自由な社会の実現を目指し、さまざまな不平等・不公正を生み出すメカニズムの解明、多様な価値観やライフスタイルが共存できる社会制度や社会意識の探究を目的としています。

人間の尊厳のために、社会と人間の相互関係への視点を基本に、人間の誕生から死にいたる、さまざまな社会集団や社会制度を研究対象とし、理論的・実証的な知見の獲得、その現実社会への応用力を育成。国際的な視野と自由な人間性を重視し、新たな社会事象や社会問題を総合的に分析する力を身につけ、社会制度や社会環境の改善に向けて、行政・企業・地域社会などで建設的な視点から政策や実践を構想・提言できる人材を目指します。

社会学科には、英語による学位取得プログラム(Sophia Program for Sustainable Futures[SPSF])を設置しています。

カリキュラムの特徴

人間社会における多様な事象を理論と実証から探究し、よりよい社会を構築する人へ

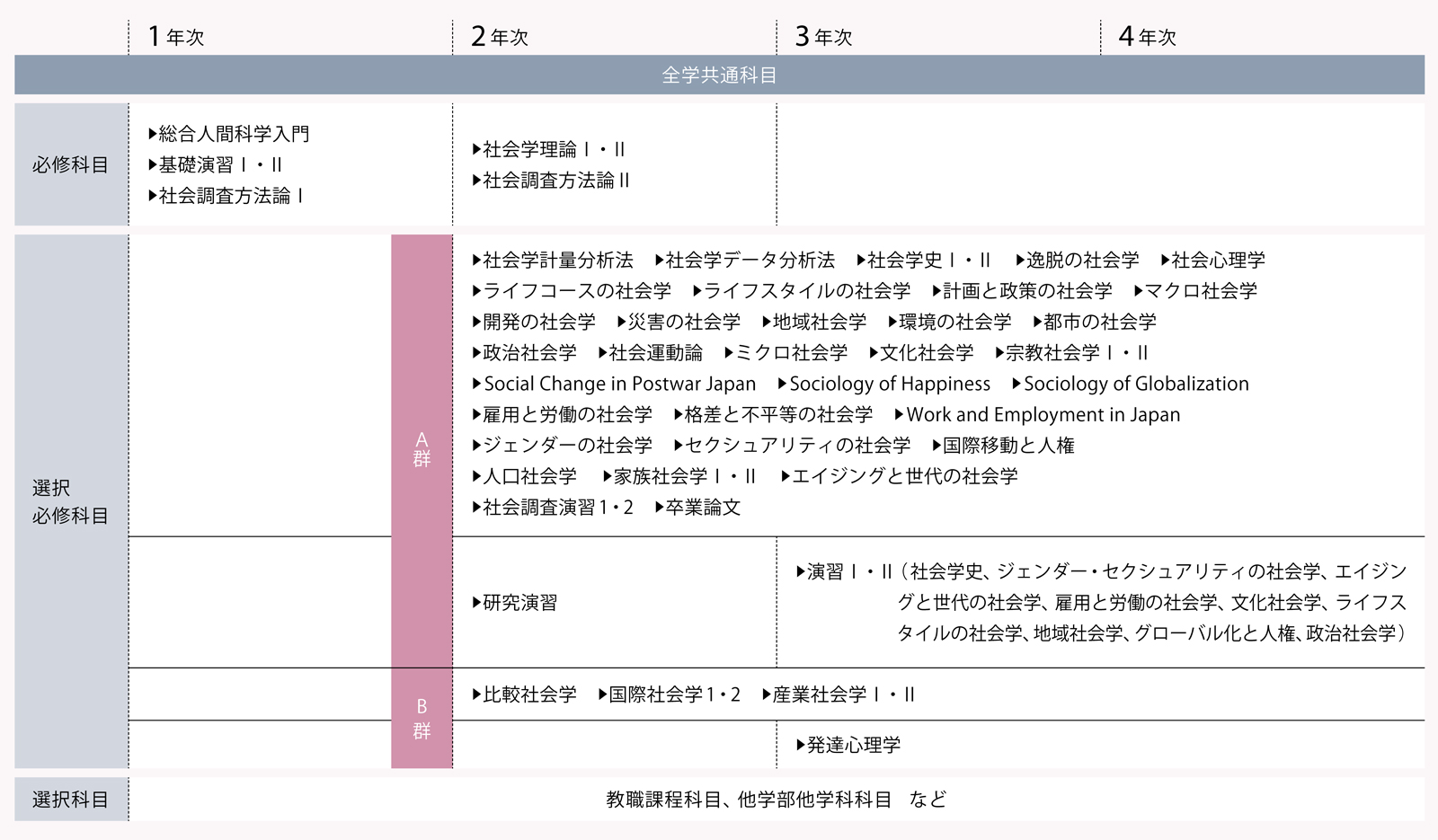

1〜2年次ではまず社会学を基礎理論から学び、段階的に社会学的な観点や思考を深めます。あわせて社会調査に欠かせないデータ収集などの調査技法も身につけ、「研究演習」の授業などでは、社会における多様な現象を具体的なテーマとして適用・分析する力を培います。「研究演習」の授業は共同研究やディベートなどのグループ活動を行う3年次以降の「演習」に備える機会ともなるでしょう。

社会のさまざまな事象を掘り下げる専門科目は2〜4年次で展開。また、必要に応じて他学部の科目を履修することも推奨しています。4年次にはそれまで培った知識や思考を集約し、卒論・ゼミ論に向けた準備を行います。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 文化社会学

自己啓発セミナー・エステ・占いなど、「自分探し」や「癒やし」といった個人のアイデンティティに深く関わるもの(=精神文化)を題材に、その実態と社会的背景、現代人の生活との関連性を考察します。

- ジェンダーの社会学

性役割や性差をめぐる現代社会の常識を問い直し、それらが近代社会において創り出されたものであることを理解し、多様化する性やセクシュアリティの現実を捉える視点を養います。

- エイジングと世代の社会学

長寿化の進んだ現代社会における老い(エイジング)とは何かを考えます。少子高齢化の現状と問題点、家族・世代間関係、社会との関わり、老いをめぐる諸問題などについて考察します。

- Sociology of Globalization(英語授業)

「グローバリゼーション」という現象が社会や人々に与える影響について、経済、政治、文化といった多角的視点から、世界、組織、国家、個人レベルといった多層的な面で考察します。

- 雇用と労働の社会学

現代の雇用・労働の世界が、産業資本主義化と市民社会勃興の交差する地点に構築されてきたという視点から、労働時間の問題や、正規・非正規間格差、ジェンダーといった社会的不平等の問題を考えます。

- Sociology of Happiness(英語授業)

幸福に関する概念を学び、個人と社会の幸福を測定する方法がどこまで社会の質を測る指標となりうるかを考えます。さまざまな社会を比較し、文化が幸福の理解に与える影響を考察します。

取得可能な教員免許と教科

- 高等学校教諭1種(公民)

取得資格

- 児童指導員(任用資格)

- 児童福祉司(任用資格)

- 児童自立支援専門員

- 社会調査士

学芸員課程を履修できます。

学生の研究テーマ例

- 沖縄県の若者たちの基地意識をめぐる実態

- 日本が東南アジアの女性たちに向けるまなざし

- 日本のタバコ文化とジェンダー

- オタクイメージの変遷

- ハラスメントの文化的背景との関係性

- なぜ学生は「ブラックバイト」を辞められないのか

- 都市農業の展開と持続可能性

- ライフスタイルとしての音楽のテイスト

- 高齢期におけるソーシャル・キャピタル

教育の目的・方針

-

社会に関する問題関心を養い、社会現象に社会学的視点からアプローチし、実証的な方法を用いて分析し、そのメカニズムを理解する能力を養うこと

-

社会学的な思考法と方法論を習得し、実践的な場面で、国際的な視野と人道的な立場から問題解決について提言できる人材を養成すること

-

本学科では、人間の尊厳を守る公正な社会の実現に向けて、次のような能力をもつ人材を養成することを目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 社会について様々な問題関心をもち、社会現象の理解に社会学的視点をもってアプローチできる能力

- 基礎的な理論と実証的な方法を用い、社会現象のメカニズムについて理解と分析をする能力

- 現代社会の諸領域の特徴を社会構造と社会変動との関連の中で把握する能力

- 多様な他者を理解し、他者と共存する社会の形成に向けて、社会学的な視点を活かした問題解決が提言できる能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- 基本的な社会学的視点と、問題関心を社会学的に設定する方法について、少人数の演習によって修得させる。

- 社会学の基幹となる「理論と方法」について、社会学理論によって論理的思考法、問題意識の概念化・モデル化を理解し、社会調査法による質的調査および量的調査の技術を修得させ、社会現象の分析能力を養う。

- 身につけた理論と方法を現代社会の特定領域に応用して、その構造と変容の理解を深める。

- 各自の問題意識にもとづいて研究課題を設定し、人間の尊厳を重視したグローバルな視野から、高度な社会学的な分析と考察ができる力を養成する。

-

本学科は、学位授与に向けた人材養成の目的を達成するため、以下のような意欲や関心を持つ学生の受け入れを希望します。

- 社会や文化と個人との多様な関係を深く理解するため、政治・経済・歴史など社会の広い領域への関心を持つこと

- 論理的な思考力とコミュニケーションへの積極的な姿勢を持ち、さらにそれを鍛えて、他者や社会に対する豊かな想像力を育みたいという強い意欲を持つこと

- 社会のメンバーが相互に理解しあい、その誰もが尊重される公正な社会の実現に向けて、自分なりの方法で貢献していきたいという将来構想を持つこと

教員一覧

今井 順 教授

| 研究分野 | 新制度論に基づき、雇用関係やその社会的不平等との関係について研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

田渕 六郎 教授

| 研究分野 | 家族とライフコースの社会学、エイジングの社会学などについて研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

中澤 秀雄 教授

| 研究分野 | 地域・環境社会学を足場に、まちづくりや資源エネルギー、災害復興について研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

芳賀 学 教授

| 研究分野 | 宗教社会学、文化社会学の研究をベースに、社会と宗教との関わりを解明 |

|---|---|

| 関連記事 |

藤村 正之 特別契約教授

| 研究分野 | 人々の[ 生]のあり方と社会構造・社会変動の関係などについて研究 |

|---|

Carola HOMMERICH 教授

| 研究分野 | リスク社会論、客観的な生活状況と幸福度との関連について研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

石井 由香理 准教授

| 研究分野 | 現代社会におけるジェンダー、セクシュアリティについての研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

猿谷 弘江 准教授

| 研究分野 | 社会運動と市民社会についての研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

細木 一十稔 ラルフ 准教授

| 研究分野 | 移民の権利・保護度合いの国内外規定要因の国際比較研究 |

|---|---|

| 関連記事 |