作付け後にも使用可能で持続可能な新しい防除手法を実現

本研究の要点

- 作物に甚大な被害をもたらすネコブセンチュウに効果的な細胞性粘菌由来の化合物を同定。

- 殺線虫効果だけでなく作物の成長も促進する可能性。

- 作付け前にのみ使用可能な現行の農薬とは異なり、作付け後にも利用可能。

- 高い毒性を持つ農薬から脱却し、持続可能な農業の実現にも大きく寄与。

研究の概要

上智大学理工学部物質生命理工学科の齊藤 玉緒教授、林 加菜氏 (同大学大学院理工学専攻生物科学領域)、パネフリ工業株式会社の永松 ゆきこ博士らの研究グループは、作物に甚大な被害を及ぼす病害虫であるネコブセンチュウに対する忌避作用を持つ細胞性粘菌由来の代謝産物を同定しました。

土壌中にはさまざまな種の線虫類や細胞性粘菌が生息しており、両者は同じ生息域を占め、食性も類似していることから、密接なコミュニケーションがあります。齊藤教授らはこうした種間相互作用に着目し、細胞性粘菌の1種であるキイロタマホコリカビ(Dictyostelium discoideum)の細胞抽出液がネコブセンチュウによる感染から植物を保護する効果を持つことをすでに報告しています。この成果は防除が難しいネコブセンチュウに対する新たな防除法につながる画期的な知見ではあったものの、細胞抽出液の作成には手間がかかりすぎることや収量が極めて低いことなど、実用化に向けて解決すべき課題が多く残されていました。

そこで今回、新しい調製法で大量培養が可能な培養上清(CM)を調整する方法を開発し、従来の手法よりも約30倍もの収率向上を実現しました。

さらに、このCMを使うことで、従来よりも格段に効率的なセンチュウ対策を行うことができることを実証しました。ネコブセンチュウの忌避だけでなく、卵の孵化を阻害し、幼虫を死滅させることにも大きな効果があることがわかりました。

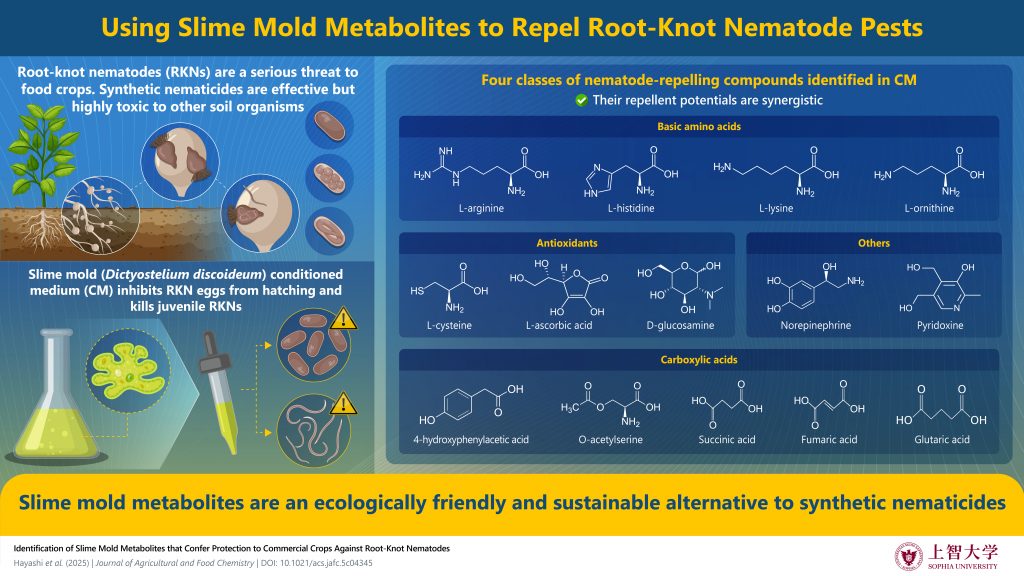

また、この効果を発現させるCMの水溶性成分を分析し、14種類の忌避活性を持つ化合物を特定しました。それらの化合物を単独、または組み合わせることで、複数化合物の混合物を作成し、そのいくつかはCMと比べ100倍以上もの忌避効果を発揮することもわかりました。さらに、この研究を進める中で細胞性粘菌のCMは、センチュウの忌避や駆除だけでなく、作物の成長促進にもプラスの影響を与えることがわかりました。

ネコブセンチュウは防除が難しい害虫として知られており、毒性の高い農薬に頼らざるを得ないのが現状です。これらの発見は、持続可能な農業生産の向上に大きく寄与することが期待されます。

本研究成果は、2025年7月29日に国際学術誌「Journal of Agricultural and Food Chemistry」にオンライン掲載されました。

研究の背景

ネコブセンチュウは土壌中に生息する植物寄生性の線虫で、さまざまな作物に感染することから、世界中で甚大な農業被害を引き起こしており、年間経済損失は1,730億ドルと推定されています。このネコブセンチュウの駆除には化学農薬が現在は最も効果的であり、広く使われています。しかし、この化学農薬は高い毒性をもち、植物に有益な土壌の微生物にも影響を及ぼし、土壌状態にも深刻な影響を与えます。

このように防除が難しいことで知られるネコブセンチュウの新しい防除法として、齊藤教授らは細胞性粘菌の1種であるキイロタマホコリカビに着目しました。細胞性粘菌とは、森林の土壌に生息する微生物で、そのライフサイクルは独特で、単細胞の時期にはアメーバとして、細菌等を捕食していますが、飢餓状態になると細胞が集まって、集合体と呼ばれる多細胞体を形成します。やがて移動体と呼ばれるナメクジのような構造を経て柄細胞と胞子の2種類の細胞からなる子実体を形成し、胞子を放出して次世代に命をつなげます。

齊藤教授らは2018年に、ネコブセンチュウと細胞性粘菌との間にも異種間のコミュニケーションがあることを発見し、細胞性粘菌の細胞抽出物は、ネコブセンチュウから植物を守る働きがあるという研究結果を発表しました。

しかし、この抽出物を使ったネコブセンチュウ対策には膨大な労力と時間がかかること、有機溶媒を使うこと、極めて収率が低いことといった大きな課題がありました。本研究では、こうした課題の解決を目指しました。

研究結果の詳細

本研究ではまず、細胞の培養方法を改良し、新しい「培養上清(CM)」の開発に取り組みました。これには培養した細胞の成長因子や代謝物などが含まれています。

その結果、この新しいCMを使うことで、細胞性粘菌の忌避成分の収率は従来の約30倍と大幅に増加しました。また、この培養方法では有機溶媒も不要になりました。

さらに、この新しい培養方法のCMは、5mgのCMに対し、従来の8mgの抽出物と比較し、同等かそれ以上のネコブセンチュウの忌避効果があることがわかりました。そこで、研究チームはこのCMが実用的なセンチュウ対策に有効ではないかと考え、このCMを中心に研究が進められました。

このCMを用いて実験を行った結果、ネコブセンチュウの忌避効果があるだけでなく、高濃度のCM(30mg/mL)では卵の孵化も99%抑制し、幼虫も100% 死滅することがわかりました。また、このCMを作物に与えることで、センチュウによる被害は効果的に抑制され、さらに、作物の成長促進にも大きく寄与しました。

これらの効果は試験環境だけではなく、実際の土壌を用いたワグネルポット試験 ※1でも確認され、実用に向けた大きな一歩であるといえます。

次に研究チームはこのCMを分子的に解明するため、水溶性成分の分析を行い、14種類の忌避効果がある化合物を見出しました。これらの化合物はL型塩基性アミノ酸やL-アスコルビン酸※2など、自然界に存在する化合物で成り立っていることもわかり、中にはCMと比較して最大1000倍もの忌避活性を示すものがあることもわかりました。

特定された化合物単体同士を組み合わせ、その組み合わせと効果についても検証をおこないました。その結果、特に効果が高かったものとして、14種類すべてを混合したものと、リジンを除く13種類の混合物が特に高い効果を得ることができました。わずか0.05mgの混合物で、CM5mgと同等の忌避活性が得られ、それぞれCMよりも、およそ100倍もの忌避効果が示されました。

また、これまでの農薬は作物の作付け前にのみ使用可能で、長期にわたる栽培中の線虫の感染から作物を保護することはできませんでした。しかし、細胞性粘菌由来の化合物を用いたネコブセンチュウの新たな防除方法は、作付け後の利用が可能で、しかも植物の成長を助けることもわかりました。齊藤教授は「細胞性粘菌由来の線虫忌避剤により、統合的害虫管理(IPM)における新たな防除手法の開発を目指し、高毒性農薬への依存から脱却する道を拓きたいと考えています。長期的な予測によれば、地球温暖化が進み世界的に土壌温度が上昇し続けるにつれ、線虫による作物被害が増加する可能性が高いとされています。したがって、ネコブセンチュウの防除の重要性は今後さらに高まると予想されます。環境に配慮した防除技術の開発は、喫緊かつ長期的な課題であると考えています」と本研究の意義について語っています。

※本研究は、JST A-STEP(VP30218088615およびJPMJTR204B)の助成を受けて実施したものです。

用語

※1 ワグネルポット試験:ポット型の栽培容器を使い、実際の土壌を使った試験。

※2 L型塩基性アミノ酸やL-アスコルビン酸: L型塩基性アミノ酸はL型のアミノ酸。L-アスコルビン酸はビタミンC。

論文名および著者

- 媒体名

Journal of Agricultural and Food Chemistry

- 論文名

Identification of Slime Mold Metabolites That Confer Protection to Commercial Crops against Root-Knot Nematodes

- オンライン版URL

- 著者(共著)

Kana Y. Hayashi, Yukiko Nagamatsu, Moemi Kawano, Sayaka Fuchimoto, Tsuyoshi Araki, Tamao Saito

研究内容に関するお問合せ

上智大学理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤 玉緒

tasaito@sophia.ac.jp

報道関係のお問合せ

上智学院広報グループ

sophiapr-co@sophia.ac.jp