~ゴビ砂漠の遊牧地域から大都市ウランバートルまで、地域の特色を活かして国民全体のウェルビーイング底上げを図る~

ポイント

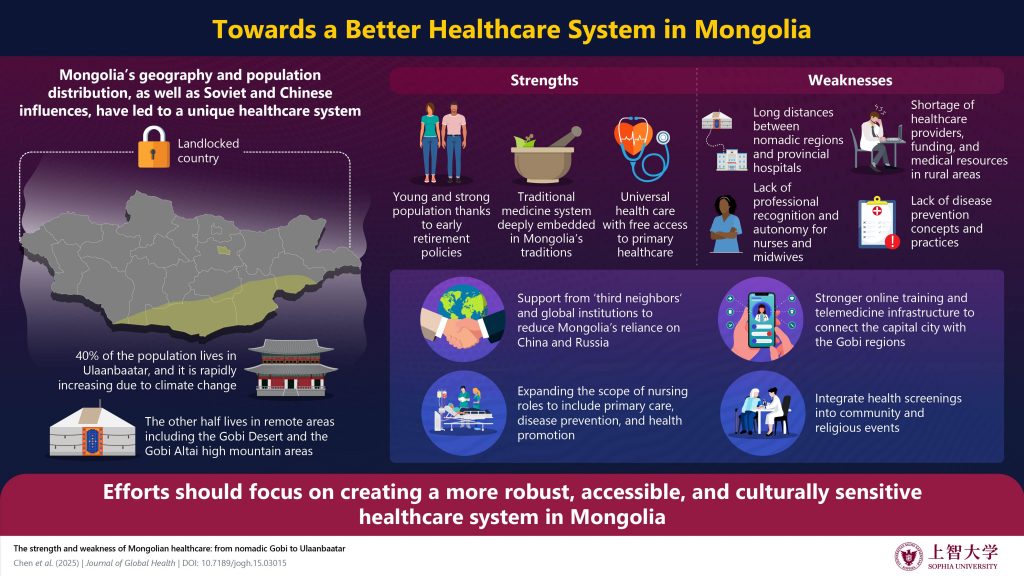

- モンゴルの都市と地方の医療実態を調査し、格差解消のための提言をまとめた。

- 現代西洋医学と、古くからのモンゴル伝統医学を融合するなど、地域の特色を生かした提言内容。

- 看護師、助産師が国際交流を通じて質を高めることで、国民のウェルビーイング向上につながる。

概要

上智大学総合人間科学部看護学科の吉野八重准教授らの研究グループは、 モンゴルにおける医療格差の実態を調査し、その解消に向けた提言をまとめました。

モンゴル国は世界で2番目に大きな内陸国で、歴史的には隣接するロシアと中国から大きな影響を受けてきました。近年では、「第三の隣国」政策(※1)を通じて日本やアメリカなどとの連携も拡大しています。

医療制度において、旧ソビエト連邦の影響は色濃く残っているものの、モンゴル独自の「モンゴル伝統医学」も、特に地方部において重要な役割を担っています。また、モンゴルは国民皆保険制度を採用していますが、実態として受けられる医療の内容や機会は都市と地方で異なります。そのため、最新の医療を求めて首都に移住する人も珍しくありません。

本研究では、モンゴルにおける医療の実態と課題を明らかにし、将来的なモンゴル全体のウェルビーイング向上に向けた提言をまとめました。地方部においては、オンライン研修や遠隔医療を強化することに加え、看護師や助産師の役割拡大、地域イベントを通じた健康診断のさらなる浸透、デジタルヘルス技術の活用などが重要と指摘しています。

広く国民に行き渡る、より包括的な医療制度設計を実現するためには、モンゴルの文化・慣行にあった形で最新医療と伝統医学を融合することが求められます。

本研究成果は2025年3月14日に、国際学術誌「Journal of Global Health」にオンライン先行掲載されました。

背景

モンゴルの近代医療は、地政学的影響や植民地時代の名残から、旧ソビエト連邦をモデルとした制度設計が行われました。旧ソビエト連邦時代の医療教育やインフラが今も残っており、医療機器はロシアや中国からの輸入に頼っている現状です。COVID-19パンデミックの際には、インドや日本に加え、ロシアや中国からもワクチンは供給されました。

モンゴルは国土面積が日本の4倍と広大ですが、人口は350万人ほどです。そのうちの半数が首都であるウランバートルに集中し、残りの半数がゴビ砂漠やその他の遠隔地に居住しています。世界で2番目に人口密度の低い国でもあります。

こうした背景から、都市部と地方では著しい医療格差があります。例えば医師の人数は、ウランバートルでは1000人あたり3.96人に対し、地方部では1.34人から1.47人と大幅に少なくなります。看護師は最も多い地域で1000人あたり3.69人、最も少ない地域では2.31人でした。2007年のアメリカにおける1000人あたりの看護師数が10人以上であったことと比べると、その少なさが際立ちます。地方からウランバートルへの移住者は年々増加していますが、その背景には、充実した生活インフラや就労機会の多さだけでなく、こうした医療格差もあります。特に高齢者にとっては、医療の充実は切実な要因となっています。

また、モンゴルの医療を考える上で欠かすことができないものが、モンゴル伝統医学です。モンゴル伝統医学は、16世紀末にチベット仏教の伝播とともに体系的な基礎理論を取り入れ確立されました。インドのアーユルヴェーダ、中国伝統医学やチベット伝統医学の影響を受けています。社会主義下では禁止されていましたが、モンゴル地域の地理的環境やモンゴル人の体質に合わせて独自に発展した医療体系で、現代においても国民から広く支持されています。国立大学では伝統医学専門の医師、看護師が養成され、国家資格を持っています。

何世紀にもわたって実践されているモンゴル独自の医療で、モンゴルの文化的・宗教的伝統に深く根差しています。特に農村部や遠隔地での医療実践のほとんどは、モンゴル伝統医療に頼っているのが現状です。ウランバートルではモンゴル伝統医学に加え、現代西洋医学も広く利用可能になっていますが、地方では最新の医療にはアクセスしづらい現状です。

旧ソ連の崩壊を受け、1992年に民主化された同国では市場経済へと移行しました。近年では医療や教育、社会保障への財政支援は削減されています。こうしたことも医療格差が広がる大きな要因となっていました。

詳細

モンゴルの医療格差を解消するために、その医療制度の強みと弱点を検討しました。

モンゴルでは近代医学だけでなく、何世紀にもわたって伝えられてきたモンゴル伝統医学(TMM)という独自の療法があります。モンゴルの宗教や歴史、伝統文化に深く関わるこの療法は、TMMは、治療とケアに関する独自の理論的枠組みを保持しており、今も地方、遠隔地を中心に行われています。安価でありながら生活文化に根ざしたこの伝統医療は、独自の医薬品原料、加工を用い、瀉血、薬草、鍼治療を中心に広く親しまれています。

ウランバートルでは前述のように、旧ソ連時代を基盤とした西洋近代医学と、心、身体、環境のバランスを重視するモンゴル伝統医学が共存しています。慢性疾患には薬草などを用いたケアが推奨されています。モンゴル保健省もモンゴル伝統医学と西洋医学の連携を推奨しています。

また、国民皆保険が存在することも強みです。国民はすべて無料で治療が受けられます。地方では村落レベルの保健センターであるソム保健センター(※2)のネットワークがあり、より大きな総合病院への紹介も行われます。ゴビ砂漠のような遠隔地ではこうしたソム保健センターは重要な医療拠点です。

一方、モンゴルの医療における弱点はやはり広大な土地です。遠隔地域では、准医師と呼ばれる医師と看護師の中間レベルの職種が医療を担っています。遠隔地域の住民たちは、馬、オートバイ、あるいは徒歩で半日以上歩いて診療所に行くこともあります。救急チームが200km離れた地域へ赴くことも珍しくありません。

医師も不足しています。製油産業が盛んなアルタンシレー群という地域では、地域病院はわずか10人足らずの医師だけで対応しています。医師はまた、遊牧民のゲルへの医療訪問など、病院外でのケアも求められています。こうした地方の病院ではインフラの老朽化も深刻な課題です。

看護師や助産師も同様に不足しています。それに加え、看護師の自律性が低く、患者のケアや周産期ケアを行う際には医師の指示を必要としています。その背景には、看護師、助産師の養成プログラムも統一されておらず、3年生の学校もあれば4年生もあり、高度な看護教育を受けた看護師はほとんどいない状況があります。 2010年以降、海外の大学院で修士、博士課程を修了して教壇に立つ教員も微増していますが、看護大学の教員の90%以上は医師が占めています。医師が少ない状況で、看護師、助産師などのケア従事者の育成にもより多くの投資と強化が必要です。

モンゴル独自の食文化(塩味のミルクティや甘いデザート、羊肉)による、生活習慣病の予防プログラムも十分ではありません。高血圧、糖尿病、大腸がんの検診は日常的に提供されていません。

研究チームの提言は、大きく4つあります。

第一の提言は、国際交流をより活発化させることです。「第三の隣国」政策により、他国と直接連携することで、ロシアと中国への依存度を減らすことが可能です。アメリカ、日本、韓国、インドなどの国は、最新のWHOガイドラインの遵守を支援できます。日本などの高度な看護専門職を有する国とパートナーシップを結ぶことで医療や看護の人材派遣を通じて、国内の看護の質の向上が期待できます。

第二に、デジタルインフラの強化です。モンゴル政府がウランバートルに投資している医療や技術の知識提供は、オンライン研修をおこなうことで地方にも分散できます。遠隔医療の強化や看護、助産への国際的な最新のベストプラクティスの共有も行えます。これは、第一の提言の国際交流にも貢献できます。

第三に、看護師、助産師の役割の強化です。プライマリケア(※3)、疾病予防などに役割を拡大することが重要です。医師が不足している地方では、看護師が初期のスクリーニングをおこなうことで、重傷者を適切に大きな病院に紹介できます。助産師についても、主任助産師職の創設、大学院での研修、女性と子どもに対するヘルスケアの専門職としての育成などが重要になってくるでしょう。

最後に、生活習慣病検診の拡大です。これは、地域や宗教行事と統合して行うことで実現できると考えられます。さらに、デジタル医療機器の活用や移動診療所の増設、国際NGO組織との連携によって地域とより密接に検診や疾病予防の機会を提供できます。

これらの戦略を通じて、より強固でアクセスしやすく、文化(モンゴル伝統医学)を尊重した医療制度の確立が可能になり、モンゴル全土の人々のウェルビーイング向上が期待できます。

- 本研究は、フォガーティ国際センター(FIC)、アメリカ国立衛生研究所(NIH)、アメリカ国立精神衛生研究所の研究支援を一部受けて実施したものです。

用語説明

*1 「第三の隣国」政策: モンゴルの隣国であるロシア、中国だけでなく、日本、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、インドなど国境を接しない国とも外交を重視していく政策。

*2 ソム: モンゴルにおける行政区画の名称。日本の郡にあたる。より大きな県にあたるアイマクは21、ソムは347、ソムより小さなバグは1,681ある。各ソムの人口は3,000人程度。ソムごとに保健センターが設置されている。

*3 プライマリケア: 開業医などの身近な医療機関や医療従事者により、患者の初期症状を診察、または救急処置などを行うこと。専門医との役割は異なる。

論文情報

- 媒体名

Journal of Global Health

- 論文名

The strength and weakness of Mongolian healthcare: from nomadic Gobi to Ulaanbaatar

- 著者

Wei-Ti Chen, Otgonchimeg Mangal, Khulan Munkhbaatar, Enkhtuya Vankhuu, Rachel HA Arbing, Yae Yoshino

報道関係のお問合せ

上智学院広報グループ(sophiapr-co@sophia.ac.jp)