多様なジェンダーやセクシュアリティを自認する人々にインタビューしているという、総合人間科学部の石井由香理准教授。性的アイデンティティとの向き合い方や、それに影響を与えた社会の言説、生活するうえでの困難について研究しています。

私の専門は社会学で、ジェンダーやセクシュアリティについて研究しています。現代ではLGBTQ+の存在が広く知られ、アイデンティティの多様性を大切にしようというメッセージが、教育や経済活動、行政などでもある程度尊重されるようになってきました。そうした状況下における、社会学者の仕事とは、性やジェンダーとかかわる人々の自己イメージが、言説や社会のあり方とどう影響しあっているか、また、本人が気づいていないことも含めてどのような生きづらさがあるのかといった点について、インタビューや文献等のデータをもとに一歩引いた視点で考察することだと考えています。

語られない、当事者たちの生きづらさ

性的マイノリティの人たちは、より困窮した立場に置かれやすいです。たとえば、性自認が、生まれた時に割り振られた性別と一致しない人たちが福祉を利用する場合、男か女かという性別二元を前提とした制度の利用がしづらく、保護施設や訪問介護でも適切でない扱いを受けるという問題が発生します。その結果、福祉を受けられる環境から離れて路上生活に戻ったり、セックスワークに従事したり、ネットカフェで生活したりといったことになっています。こうした人たちは家族や社会から孤立しやすく、より福祉を必要としているにもかかわらず、現行の制度がセーフティーネットとして機能しないのです。

マイノリティの中でも、より周縁の人たちの生きづらさはさらに見えにくいです。社会的承認との関係で考えてみましょう。私は、関西大学の宮田りりぃさんと、関西にある歓楽街の女装者コミュニティの研究をしました。女装者や女装者を好む男性は、しばしば周囲から偏見や差別的な扱いを受けますし、インターネットに個人情報をばらまかれるようなアウティングや、性感染症のリスクといった問題も抱えています。同性愛やトランスジェンダーと同じような困難性があるにもかかわらず、「自分たちのやっていることはアイデンティティの問題ではなくて『遊び』だから」と言って問題を隠してしまう。当事者が自分の生きづらさを語ることがなく、問題が見過ごされてしまいますが、そこに光をあてていくのが私の仕事の一つです。

「当たり前」を疑い、問い直す力とマイノリティ性

今後は、身体的な性が解剖学上の男性とも女性とも一致していないインターセックスについても目を向けたいです。インターセックスについては、国内の人文社会科学領域では研究が十分になされておらず、実態が把握できていない状態です。医学書はあっても当事者や一般に向けた書籍がないので、まずは海外の信頼のおける情報を日本に紹介し、実態を研究していきたいです。

何らかの少数派としての立場や特性を持つ人は、日常生活で何が障壁となっているのかを敏感に察知させられることになります。たとえば、性的マイノリティの人々は、「結婚できない」「パートナーと手を繋げない」「アイデンティティを隠さなければならない」といった悩みがある。こうした経験を通じて、「男とは何か」「女とは何か」「結婚とは」といった社会の根本的な問いに向き合う機会が生まれます。これらの問いに向き合うことは、社会をより豊かで多様性のあるものに変える力を持っています。そして、こうした視点を深め、社会の仕組みを問い直すのが社会学の役割です。悔しさや葛藤、挫折といった経験が社会を変える原動力となる――その可能性を信じ、探求するのが社会学だと私は信じています。

この一冊

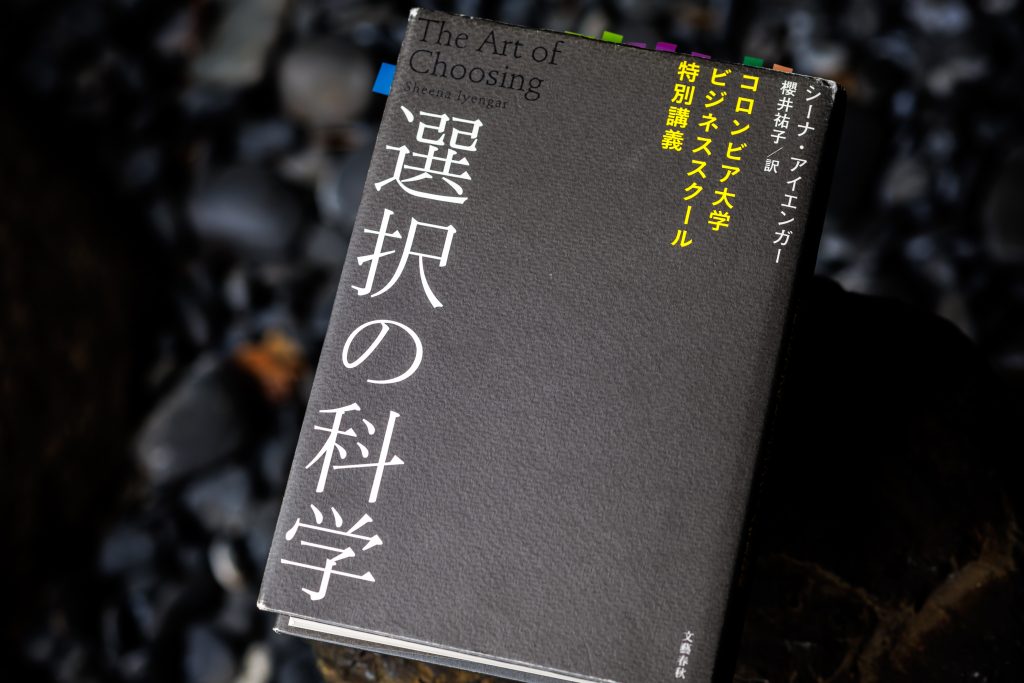

『選択の科学』

(シーナ・アイエンガー/著 櫻井祐子/訳 文藝春秋)

アメリカ文化の「選択」に関する価値観を相対化し、「選択」をめぐる前提にはどのような文化的な背景があるのか、ユニークな実験をもとに説明する1冊。著者の発想に学んで、ジェンダー論も欧米の考え方を輸入するだけではなく、文化的な差異をうまく説明できたらいいなと思います。

-

石井 由香理

- 総合人間科学部社会学科

准教授

- 総合人間科学部社会学科

-

法政大学社会学部社会学科卒、同大学院社会学研究科修士課程修了。首都大学東京(現:都立大学)大学院博士後期課程単位取得満期退学。博士(社会学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学社会学部社会学科助教、上智大学総合人間科学部社会学科助教などを経て、2022年より現職。

- 社会学科

※この記事の内容は、2024年10月時点のものです