応用言語学は「人をhappyにするための学問」と話す、言語教育研究センターの清水崇文教授。外国語のコミュニケーション能力習得に必要な知識や、「言語の運用の仕方」を学ぶことの重要性について語っています。

私は、日本語学習者と英語学習者を対象にした「コミュニケーション能力の習得とその支援方法」を研究しています。日本で暮らす外国人や英語圏で暮らす日本人が充実した社会生活を送り、勉学や仕事で活躍するために、どのような能力を身につけるべきなのか、そのためにはどのような学習と支援が必要なのか。それを考えることが、私の一貫した研究テーマです。

コミュニケーションには意図の伝達と相手への配慮という二つの側面があります。例えば、AさんとBさんとの間で交わされる、A「1万円貸して」、B「貸さない」という会話はそれぞれ依頼と断りという意図の伝達としては100点満点ですが、相手への配慮としては不合格でしょう。なぜなら、コミュニケーションの結果、お互いに不快な気持ちになって、二人の関係が悪くなってしまうからです。このように考えると、私たちが身につけるべきコミュニケーション能力とは、意図の伝達と相手への配慮をバランスよく行う能力だと分かります。

外国語の習得に不可欠な「言語の運用」の知識とは?

では、意図の伝達と相手への配慮をバランスよく行うにはどのような知識が必要でしょうか。それは、語彙、文法、発音などの「言語の構造」に関する知識と、会話を行う文脈や相手との関係に合った表現を用いる「言語の運用」に関する知識です。この両方が身について、初めて言語によるコミュニケーションを首尾よく行うことができるのです。しかし、これまでの日本語教育、英語教育では、「構造」を学ぶことばかりに重点が置かれ、「運用」の仕方を学ぶカリキュラムや教材が十分整っているとは言えませんでした。

外国語の「運用」の仕方が分からないということは、難しい語彙や文法を正確に使いこなせても、自分の言いたいことを適切に伝えられないということです。例えば、誘いを断るとき、日本人は「忙しい」「都合が悪い」といった曖昧な言い方をしがちですが、アメリカ人に対して英語で同様の断り方をすると、きちんと理由を言ってくれない不誠実な人という印象を抱かれることがあります。誘いを断る場合、アメリカでは「その日は家族でヤンキースの試合を観戦することになっている」というように、具体的な理由を伝えるのが一般的。言語の運用法はそれぞれの国の文化や歴史などの影響を受けるため、母語をそのまま外国語に当てはめることはできないのです。

コミュニケーション能力を高め、良好な人間関係を作る

多くの人にとって外国語を学ぶ目的は、その外国語を話す人々と交流して、良好な人間関係を作ることではないでしょうか。そのために一生懸命単語や文法、発音を勉強した学習者が、「言語の運用」に関する知識が不足していたがためにその目的を達成できないとしたら、とても残念なことです。私自身の研究成果や国内外の研究から得た知見を取り入れた教材、カリキュラムを作り、外国語学習者が「言語の運用の仕方」を身につける手助けをしたい――そんな思いが、私の原動力になっています。

応用言語学は「言葉でコミュニケーションを行う人類をhappyにする学問」というのが私の考え。人をhappyにする方法はいろいろありますが、私は言語学者ですから人々のコミュニケーション能力を高め、人間関係を良好に保つというやり方で、よりhappyな社会作りに貢献したいと思っています。

この一冊

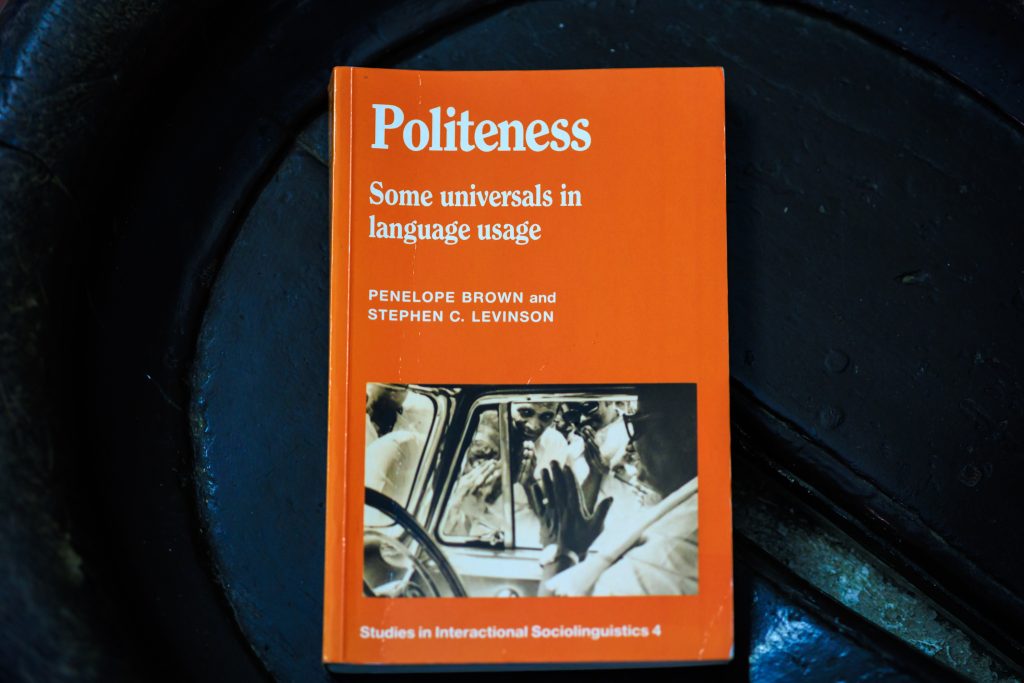

『Politeness:Some universals in language usage』

(Penelope Brown and Stephen C. Levinson/著 Cambridge University Press)

“politeness”とは単なる丁寧さや礼儀正しさではなく、相手への配慮の仕組みのことです。良好な人間関係を築き維持するための言語コミュニケーションについて論じた本書の内容は、出版から約40年経つ今も古びていません。

-

清水 崇文

- 言語教育研究センター/大学院言語科学研究科

教授

- 言語教育研究センター/大学院言語科学研究科

-

早稲田大学法学部卒、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校東アジア言語文化専攻修士課程、ハーバード大学教育学大学院修士課程、ロンドン大学バークベック・カレッジ応用言語学専攻博士課程修了。Ph.D.(応用言語学)。スタンフォード大学アジア言語学部専任講師、上智大学国際教養学部准教授などを経て、2012年より現職。

- 言語教育研究センター

※この記事の内容は、2024年7月時点のものです