総合人間科学部の相澤真一教授は、社会学をベースに教育が人に及ぼす影響について研究をしています。主な研究対象は人格形成や進路選択で重要な時期である中等教育。教育の歴史についても調査しながら、教育と社会の関係を科学的に分析しています。

教育学には、いわゆる教授法などを研究する分野であるpedagogyと、教育の制度やシステムを研究する分野のeducational researchがあります。私の研究は後者に含まれ、社会学をベースに教育が人に及ぼす影響について研究しています。私が重視しているのは、科学として教育を研究すること。教育は誰もが少なからず経験するため、自分の立場から発言できてしまうものですが、しっかりと科学的な知見に基づいて語ることが必要だと思っています。

私が研究対象としているのは、中等教育です。中学生から高校生にかけては自我に目覚めたり、人格が形成されたりなど、精神の発達段階としても大切な時期です。その期間にどのような教育を受けるかによって将来の進路が変わる可能性が高いという、重要な時期でもあります。個人の能力や志向だけでなく、都市と地方との違い、環境、性差、親と子の関係、金銭などの問題も複雑に絡みあうなか、社会において学校や教育は人にどのような影響を与え、どんな意味を持つのか。アンケート調査やデータ分析などを踏まえて分析しています。

教育のあり方を考えるためには歴史を調べることが大切

もう一つの大きな研究テーマは、教育の歴史的な変化です。とくに教育のあり方が変わった戦後を注視しています。戦後、高校と大学の進学率が上がり、親とは異なる職業に就くことが容易になりました。しかし、大学に進学しても希望の仕事に就けなかったり、奨学金という名の借金を抱えて苦労したりする人もいます。果たして、学校教育の普及で人は本当に幸せになったのか? そんな問題についても考えています。

社会学には経路依存という考え方があります。これは、非合理なものであっても過去から引き継いだ形のまま残るというものです。例えば高校の男女共学が認められたのは戦後で、ほとんどが共学に変わりましたが、男女別学のまま公立高校が残った地域もあります。理由は、占領軍がその地域の共学化を強力に推し進めなかったからです。教育システムについても同じようなことが往々にしてあります。なぜ今そういう形になっているのかということは歴史を調べないとわからない。私が歴史に関心を持つ最大の理由です。

みなが質の高い教育を受けられ、勉強することが報われる社会の実現を願って

歴史的な変化を探る研究では、公共図書館の郷土資料室で学校史や議会の議事録、教育委員会の文書などを調べています。さらに、この2,30年の学校統廃合計画などをつなげて俯瞰して見ると、日本の教育や学校がどのように変化してきたのかが分かります。

また、この10年、さまざまな場面で話題になる子どもの貧困や教育格差なども、急に現れたわけではなく、昔から存在していたことが、古い文書資料や調査票などを調べると分かります。たまたま、ある時期に人々が関心を払ってこなかっただけなのです。時代によって人々の関心事は移り変わるものなので、今、気づかれていないであろう、ほかの問題もまだたくさん埋もれているのです。

教育は誰でも同じように受ける権利があるべきです。しかし、実際は不平等なことは多く、それが個人ではなく社会構造の問題であることも多いのです。私は、個人の信念としては、出自に関係なく、人々にとって努力が報われる社会であってほしい。そうした社会を目指すための一翼を担う研究をこれからも続けていきたいと思います。近い将来、計量分析と歴史研究の両方をしっかりと押さえたうえで、日本社会と教育の分析をした本を執筆したい。それが目下の目標です。

この一冊

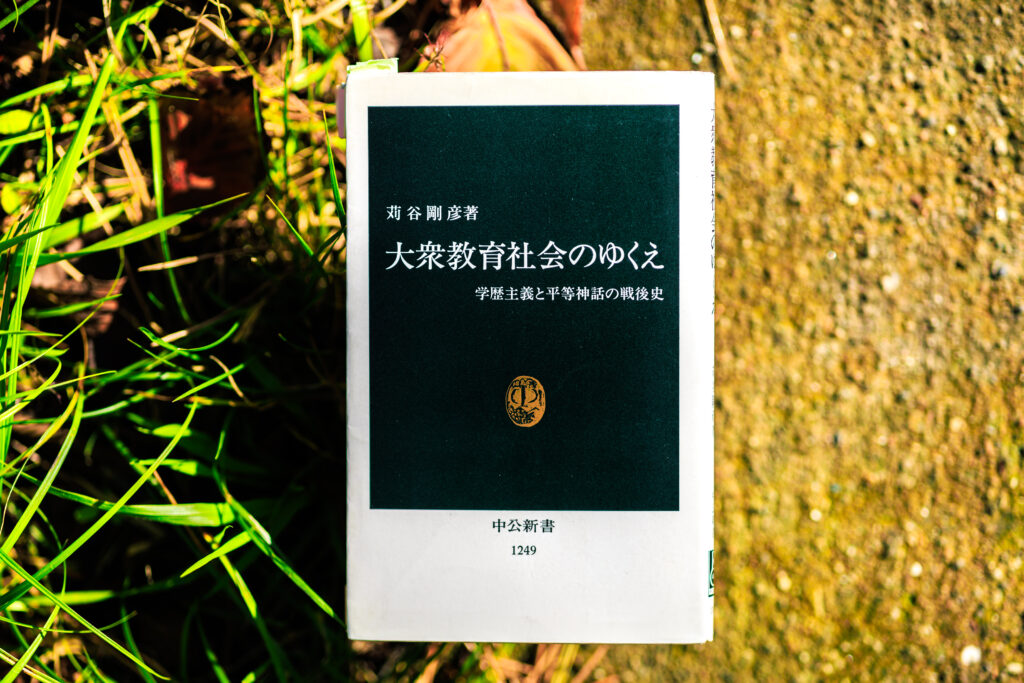

『大衆教育社会のゆくえ 学歴主義と平等神話の戦後史』

(苅谷剛彦/著 中公新書)

高校生のころから社会科学領域の何かを勉強したいと考えていました。とくに人間社会に関心が高かったのですが、大学2年生でこの本に出会い、「こんなにおもしろい学問があるんだ!」と気づかされました。教育社会学を研究するきっかけになった一冊です。

-

相澤 真一

- 総合人間科学部教育学科

教授

- 総合人間科学部教育学科

-

慶応義塾大学総合政策学部卒、東京大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。中京大学現代社会学部現代社会学科准教授、上智大学総合人間科学部准教授などを経て、2023年より現職。

- 教育学科

※この記事の内容は、2023年11月時点のものです