政治経済学を意味するポリティカル・エコノミーの領域からメディア研究を続ける文学部の音好宏教授。人々が民主的な社会生活を送るために必要不可欠なメディアのあり方について研究し、社会にその成果の一端を還元していきたいと話します。

「コミュニケーション学の父」と言われる米国のウィルバー・シュラムは、この研究領域を「学問の十字路」と表現しています。さまざまな学問が交差して成り立っている学問領域ということです。私はポリティカル・エコノミーの視点から、メディアが社会にどう関わっていけるのか、いくべきかについて研究しています。

例えば、特定の地域に根ざす民主的なローカルメディアの活動が成立することで、そのメディアは、場合によっては、地域の課題を可視化し、地域の思いの結実の場となり得るし、場合によっては、解決のための英知を集結する場となり得る。その過程を調査・研究することは面白いし、他の地域社会にも多くのヒントを提供することになります。最初に着目したのはケーブルテレビでした。大学院生時代、大分県大山町(現・日田市)のケーブルテレビを研究したことが、私のこの研究の出発点でした。

この研究を通して、テレビの役割が変化していることに気づきました。テレビ放送がスタートした当初は、地方におけるテレビの主な役割は、東京など中央や海外の情報を得る場でしたが、自主制作型のケーブルテレビの登場によって、地域で開催されるイベントの様子やそこに暮らす人々の活動などの話題が放送されるようになりました。ケーブルテレビが地域における新しいメディア空間として成立したことで、その土地ならではの課題が可視化され、「町おこし」など地域を変えていくエネルギーが顕在化するようになったのです。

意識調査から明らかになるメディアの課題

民主主義を支えるのは多様な意見であり、その多様性を支えてきたのがメディアです。しかしながら、これまでの研究からメディアが抱える課題も明らかになっています。研究の一例が、新聞学科で社会心理学を専門とする教員と共同で実施している、沖縄の現状や課題についての意識調査です。

2023年2月に実施した「沖縄」に関する意識調査では、本土と沖縄の計1000サンプルから回答を得ました。例えば、沖縄のメディアが沖縄の民意を理解しているかどうかとの問いには、本土側、沖縄側とも多くの人が「理解している」と答えています。一方、本土のメディアが沖縄の民意を理解しているかという質問に対しては、「理解していない」とする回答が本土側で約7割、沖縄側で約8割に上りました。そこには伝統的な大手メディアに対する国民の不信感を読み取ることが出来ますし、また、地域に向きあうローカルメディアのほうが民意を反映していると認識されていることがわかりました。

メディアの新しいビジネスモデルを見いだす

日本経済が約30年にわたって低迷し、少子高齢化が進むなか、新聞、放送といった伝統的メディアが広告収入など経営面で厳しい状況に置かれるようになってきました。私たちが民主的な社会生活を送るためには、一定の信頼できる情報を得るためのメディアの存在が不可欠です。

ただ、ポリティカル・エコノミーの観点からすると、メディアの組織が大きくなると、その規模を維持するため、自らの利害を優先して読者や視聴者に伝える内容を選択するようになります。その結果、社会の多様性を保ちながら、信頼できる情報を提供するという、メディアが本来持つべき社会的責任を果たしきれなくなってしまうのです。

メディアが既得権益にとらわれず、自らを律しながら、事実を伝えていくための新しいビジネスモデルを見いだすことが重要です。大学に身を置く研究者としてのアカデミックな立場から、メディア関係者とも議論し、そのモデルを社会に提示していきたいと考えています。

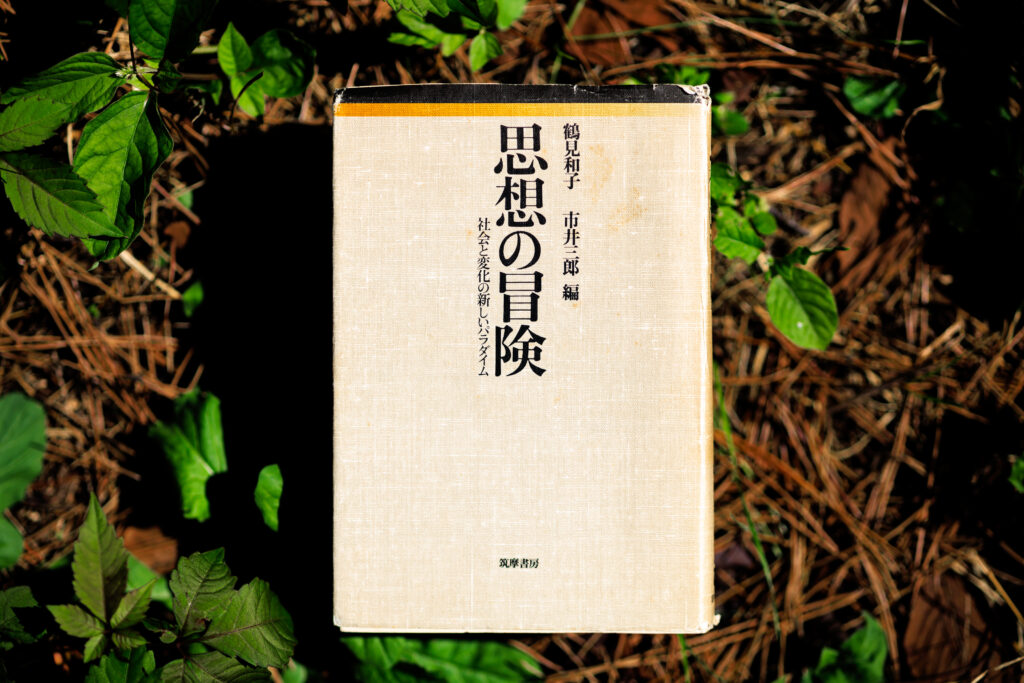

この一冊

『思想の冒険 社会と変化の新しいパラダイム』

(鶴見和子 市井三郎/編 筑摩書房)

大学院時代の恩師である鶴見和子先生の編著です。明治以来の日本の近代化や社会発展のありようについて、欧米的ではない視点から再検討することの重要性を説いたもので、私の学問的な背景となっています。

-

音 好宏

- 文学部新聞学科

教授

- 文学部新聞学科

-

1961年、札幌市生まれ。1990年、上智大学大学院文学研究科新聞学専攻博士後期課程満期退学。日本民間放送連盟研究所、コロンビア大学客員研究員などを経て、2007年から現職。専門はメディア論、情報社会論。上智大学メディア・ジャーナリズム研究所所長、衆議院総務調査室客員調査員、放送大学評議員、NPO法人放送批評懇談会理事長などを兼務。

- 新聞学科

※この記事の内容は、2023年10月時点のものです