学科の特色

新聞、放送、出版、映画、広告やインターネットなど、メディア・コミュニケーション全般を対象に、それらが社会的にどういう役割を担い、どう機能し、どんな影響を与えているのかを考えます。高度化したメディア社会において、ジャーナリズムやコミュニケーション、メディア、情報の諸領域を「理論と実践」の両面から幅広く、バランスよく学びます。

メディアの世界を目指す人材の養成はもちろん、一般企業や社会人に必要なコミュニケーション教育を実践。ジャーナリズムの世界に進む人のみならず、高度なコミュニケーション能力とメディアリテラシーを身につけた企業人・社会人の育成も重視しています。

新聞学科には、英語による学位取得プログラム(Sophia Program for Sustainable Futures[SPSF])を設置しています。

テレビセンターでデジタル時代の「映像」を学ぶ

デジタルメディアで誰もがつながる時代に入り、テレビや映画だけでなく、新聞、出版、ネット、広告、エンタメなどあらゆる業界で「映像」で伝える実践の重要度は増すばかりです。新聞学科ではテレビセンターが行う演習が1年次の必修科目で、グループに分かれて「1分間のテレビ番組」を作ります。2年以降も「テレビ制作Ⅰ」「テレビ制作Ⅱ」というカリキュラムが組まれ、引き続き映像表現の基礎を学ぶことができます。

カリキュラムの特徴

コミュニケーション理論への理解を深めながら、あわせて実践的なスキルを習得する

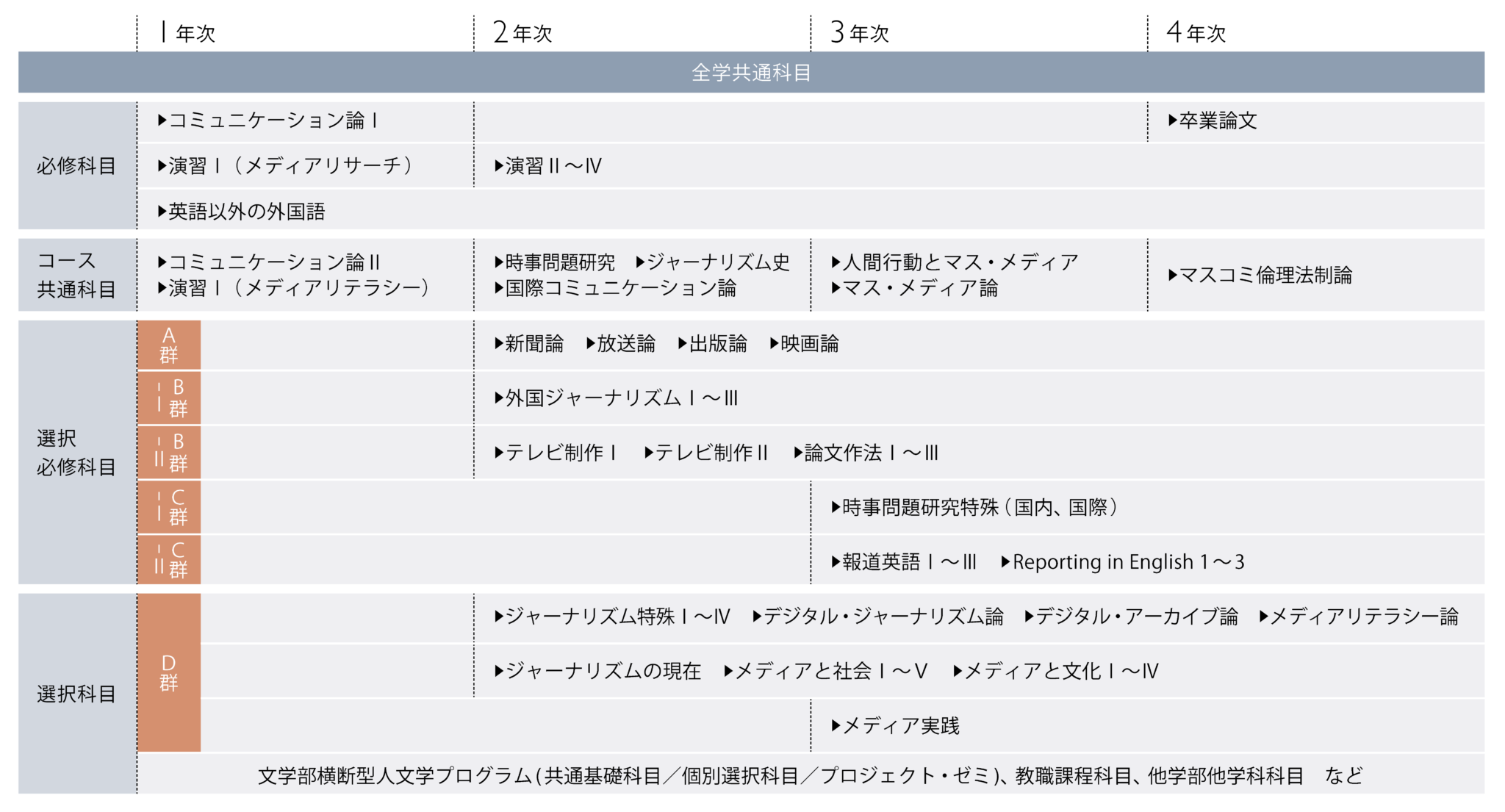

1年次はコミュニケーションの基本理論を身につけ、基礎的な資料調査やテレビ番組制作、メディアリテラシーに関する科目に取り組み、2年次以降は必修科目でジャーナリズム、マス・メディアの歴史や理論、国際コミュニケーション論などを学習します。またA~Dの4つの科目群のうち、A~C群の科目で新聞・放送・出版のあり方、海外のジャーナリズム、時事問題研究などを学び、D群でより実践的な学びを交えながら、より専門的な知識を深めます。

なお、2年次からジャーナリズム、メディア・コミュニケーション、情報社会・情報文化の3コースに分かれ、少人数制のゼミによる学習を取り入れているのも新聞学科の特徴の一つで、事実の批判的な見方や研究能力をいち早く習得します。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 国際コミュニケーション論

グローバリゼーションやメディア・コミュニケーション技術の発達が国家や国家間に与える影響について、歴史的側面や非西欧などの地域性を踏まえて考察し、現代の課題もピックアップします。

- 時事問題研究

グループごとに身近な時事問題をテーマに調査研究を行い、その結果を多様なメディアを活用して発表します。発表者の“ 報道”をほかの受講者が「受け手」として評価・批判する双方向型の授業です。

- メディアと文化Ⅲ:マスコミ調査

メディアが行う世論調査などについて、根拠となる理論と実施手続きを学びます。さらに調査実施段階の課題、調査結果を報道する際に生じる問題点について、過去の歴史も含めて学習します。

- ジャーナリズム史

「いま・ここ」に直結するメディア環境の成立を、都市文明、交通および複製のテクノロジー、大衆社会の政治文化史として考察します。社会的合意を形成する輿論/世論の展開を歴史的に理解します。

- 人間行動とマス・メディア

現代社会における“情報化”が私たちの情報環境、コミュニケーションにどのような問題を投げかけているのかを具体的事例、実証的データを用いながら考えていきます。

- メディアと社会Ⅱ:ジャーナリズム論

報道(ジャーナリズム)とは何かを考えます。実際の報道現場で行われる活動を知り、そこから導き出される“生態”と、メディアの違いを越えて存在するジャーナリズムの“原理”について理解を深めます。

取得可能な教員免許と教科

- 高等学校教諭1種(公民)

学生の研究テーマ例

- データから見る青い鳥文庫の40年

- パレスチナ報道の日米比較

- ヤフーニュースが映し出す「地域」とローカルメディアの関係性

- Twitter を用いた採用広報に関する調査

- 核廃絶に関する新聞報道の研究

- 生理をテーマにしたテレビ番組についての分析

- メジャーリーグにおける「投票制度」と記者の職業規範

- 日韓テレビドラマにおける自閉症スペクトラム像

- ハリウッド映画における日本人表象

- テレビドラマのタイトルシーケンスの考察

教育の目的・方針

-

ジャーナリズム、メディア・コミュニケーション全般を対象に、その社会的役割や機能、影響過程など、報道やメディアに関わる諸問題を幅広く考察すること

-

社会人に必要なコミュニケーションに関する教養を備え、高度なコミュニケーション能力とメディア・リテラシーを身につけた人材を養成すること

-

本学科では、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- ジャーナリズム、メディア・コミュニケーション、情報といった諸領域を対象としたこれまでの学問的蓄積と、それらを踏まえた実践的な調査能力、分析力、批判力、構成力、表現能力

- 「理論と実践」の両面からバランスよく学び、ジャーナリズムの現場やメディア・コミュニケーション、情報などを扱う分野で活躍するための能力

- 情報化が進む現代社会を、よりよく生きるための高度なコミュニケーション能力とメディアリテラシー

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- ジャーナリズム、メディア・コミュニケーション、情報に関する諸領域を理論的アプローチ、メディア別のアプローチ、国際的なアプローチ、現実的な諸問題の分析アプローチから学ばせる。

- 上記カリキュラムと並行して、その表現力、検証力、批判力などの能力の向上に向けた実践的アプローチもバランスよく扱うことで、「理論に偏せず、実践にも偏らない幅広い教育」を実現する。

- 全ての学生が、専任教員が担当する個別の演習を履修し、小人数教育のなかで、批判的な見方や研究・分析の能力、倫理を醸成する。

- 4年間で修得した知識、分析力、技能の集大成として、専任教員の個別指導の下で卒業論文を課す。

-

本学科では、以下のような学生を受け入れます。

- 情報化が進む現代社会において、ジャーナリズムやメディア・コミュニケーションの諸領域に積極的な関心を持ち、それを深く学び、考える意欲がある。

- 現代社会に対する問題関心を突き詰める姿勢と、それらの問題について批判的に検証する論理的な思考力、判断力がある。

- 自らの問題関心に基づいた調査研究の成果を表現する能力、説明する対話力がある。