あらゆる既成の価値観や制度化された芸術を否定し、新たな芸術の地平を拓いた20世紀の芸術運動「ダダ」。文学部の小松原由理教授は、今なお続く戦争の時代にダダを研究する意義について語ります。

20世紀初頭、西ヨーロッパを中心に、アヴァンギャルドと呼ばれる前衛芸術運動が同時多発的に巻き起こりました。このうち、私は「ダダ」という芸術運動について研究しています。ダダに興味をもったきっかけは、大学院時代に、ドイツ・ベルリンの3大美術館が連携した企画展「20世紀展」に足を運んだことです。ヨーロッパ美術の長い伝統が展示されていた先に、ダダの展示室がありました。そして伝統的な美や規範を徹底的に破壊し、自由で新しい表現を希求したダダイストたちのエネルギーに衝撃を受けました。

ダダは、戦争への怒りから生まれた芸術です。ヨーロッパ列強が植民地戦争を起こし、覇権争いをしながら、第一次世界大戦へと突き進んでいく――。そんな時代に、戦争ではなく、連帯を志向した若い芸術家たちが、スイス・チューリッヒのキャバレーで「ダダ!」という声を上げたことから始まりました。ダダとは、どうやら辞書から無作為に選んだ言葉で、どの国の言葉でもありません。意味から解放され、ただ音と響きとリズムでしかないこの言葉を手がかりに、国境、表現ジャンル、ジェンダー、創造する側と受け手といった壁を越えようとする「越境性」をイメージして、人類平和を目指したのがダダという芸術運動の核心だったと私は考えています。

運動の中心に多数の女性アーティストが存在した

ダダの作品は、ヨーロッパ社会の軸だったキリスト教的世界観や合理的精神を否定し、秩序をかき乱そうとしたことが特徴です。この運動は文学から始まって、美術、身体的パフォーマンスなど表現ジャンルを越えて広がり、ヨーロッパからアメリカ、日本など世界中に波及。新しい芸術表現への探求は若い世代にも受け継がれ、今日私たちが目にすることができる多くの前衛的表現がダダの影響を受けていると言っても過言ではありません。

現在、ダダの越境性についてジェンダーの観点から掘り下げる研究を進めています。ダダの中心には多数の女性アーティストが存在しました。例えば、ダダという言葉が生まれたキャバレーの共同設立者だったエミー・へニングス。従来、彼女は単なるキャバレーの歌い手として紹介されることが多かったのですが、実際には前衛的なパフォーマーでありながら、自身が牢獄に入った経験を書いた『牢獄』や、娼婦の視点で社会を見た『烙印』など骨太な小説も残しています。

また、ベルリン・ダダの代表的な美術家で、フォトモンタージュの手法を生み出したとされるハンナ・ヘーヒは、現代で言うところのクィア(風変り)な表現でフェミニズムやジェンダーについて問い続けました。1920年前後の未だ根深く男性中心主義的な西ヨーロッパで女性が極めて先進的なテーマで多様な作品を残していたことは注目されるべきですし、彼女たちの作品に光を当て、紹介することが私の仕事の一つです。

今、なぜダダ研究なのか

ウクライナやパレスチナで繰り広げられる戦争を目の当たりにして、私たちは今なお戦争の時代を生きていると痛感させられます。終わることのない戦争という現実を前に、私たちはどのように連帯できるのか――。こうした命題を考えるうえで、第一次世界大戦のさなかに芸術による連帯を模索したダダの歴史を知ることは非常に重要です。その越境性についてアクチュアルに考えることは、今後の国際社会をつくっていくうえでのヒントになるのではないでしょうか。政治による破壊行為が正当化される危機の時代において、ダダとは、希望に満ちた学問領域だと確信しています。

この一冊

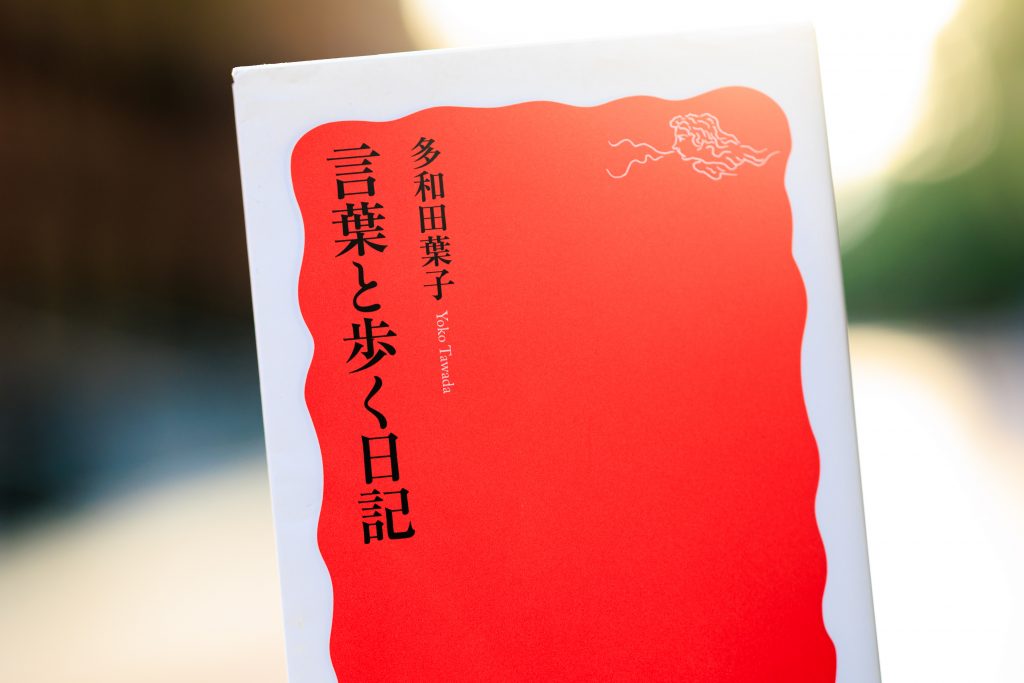

『言葉と歩く日記』

(多和田葉子/著 岩波新書)

外国語を学ぼうとする若い人にぜひ手に取ってほしい1冊です。著者の多和田葉子さんは文学に閉じこもらず、戯曲やオペラといった芸術とも深く関わってきた作家で、ダダの越境性と近いものを感じます。外国語を学ぶことは、言葉そのものを考えること。そして、それは越境のための重要な第一歩だと気づかされます。

-

小松原 由理

- 文学部ドイツ文学科

教授

- 文学部ドイツ文学科

-

東京外国語大学ドイツ語学科卒、同学地域文化研究科博士後期課程修了。博士(学術)。神奈川大学外国語学部国際文化交流学科准教授、上智大学文学部准教授などを経て、2023年より現職。

- ドイツ文学科

※この記事の内容は、2024年10月時点のものです