哲学者であり、カトリック司祭でもある神学部のホアン・アイダル教授の研究テーマは哲学的人間論。人間らしく生きるとは、環境破壊、戦争、差別といった現代の諸問題の根底にあるものは何か。哲学をヒントに語ります。

私の専門は哲学です。哲学とは何か、どのようなことに役立つのかと質問されたときに浮かぶのは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉です。ソクラテスは、「考えないで生きることはさびしいこと、そして危ないこと」と言いました。

特に、今のような時代こそ哲学が大切です。社会に情報があふれ、誰もが忙しい。みんないつも走っているような状態ですが、一体どこへ行くというのでしょう。例えば、電車の中。人々は指だけを動かしてゲームに興じ、たった2秒で調べられるような情報を検索しています。何も考えていないし、感じていない。これでは本当の意味では「生きていない」と思います。生きるということは、ゆっくり考え、感じることです。

哲学のない学問や科学は技術にすぎず、危ない

若い人たちに伝えたいのは、よい小説を読み、よい音楽を聴いてほしいということ。また、深い人間関係を築いてほしいとも思います。よい作品を味わうためには、自分と違う世界に入る時間や我慢、教養が必要です。安っぽい作品にはすっと入れますが、それは自分と同じだからです。あるいは、人間関係。本当に深い人間関係があったときに、愛とは何であるか、自分を犠牲にするほど人を愛する必要があるのかといったことを人間は初めて考えます。

私たちが生きている世界は美しく、人生は素晴らしいものです。それを知らずに生きることはさびしい。考え、感じ、深く生きることで、初めて人生の意味、世界の真理に出会える。そのために哲学は役立ちます。

あらゆる学問や科学においても哲学は重要です。善と悪や、人間という神秘について考える哲学を伴わない学問や科学は技術にすぎず、危ない。例えばAI(人工知能)はただの技術であり、それだけでは人間がよりよく生きることにつながりません。環境破壊や、ある意味での「人間破壊」も哲学のない科学が関係していると思います。

戦争や差別の根底にあるものとは

パレスチナとイスラエルの問題をはじめ、世界には戦争や差別など、多くの問題があります。聖書では、神は人間に、エデンの園にあるどんな木の果物も食べていいけれど、中央の木だけは触れるなと言います。他者について考え続けたユダヤ人哲学者のエマニュエル・レヴィナスは、この中央の木は人を大事する善のことだと説明しています。すなわち、何があっても、まず人を大事にしないといけない。これに触れてはいけません。ところが人間は「しかし、相手はこうやった」「しかし、お金が」と人を大事にすることを軽んじてしまう。それが問題の根底にあるのではないでしょうか。

私はアルゼンチン出身ですが、祖父母はパレスチナ生まれのパレスチナ人です。アルゼンチンにはユダヤ人が多く、私にはユダヤ人の友人もいました。やがて神父になり、宣教師として日本に派遣されて長く暮らしていますが、これらの経験を通じて本当に思うのは、人間は皆同じだということです。

違うという人は、文化や考え方を強調しますが、人間は深いところにある愛や善で共通しています。人生の目的は、愛すること、人を大事にすること。それが人間の根本なのです。まずは、よい小説を読み、本当の意味で生きてください。

この一冊

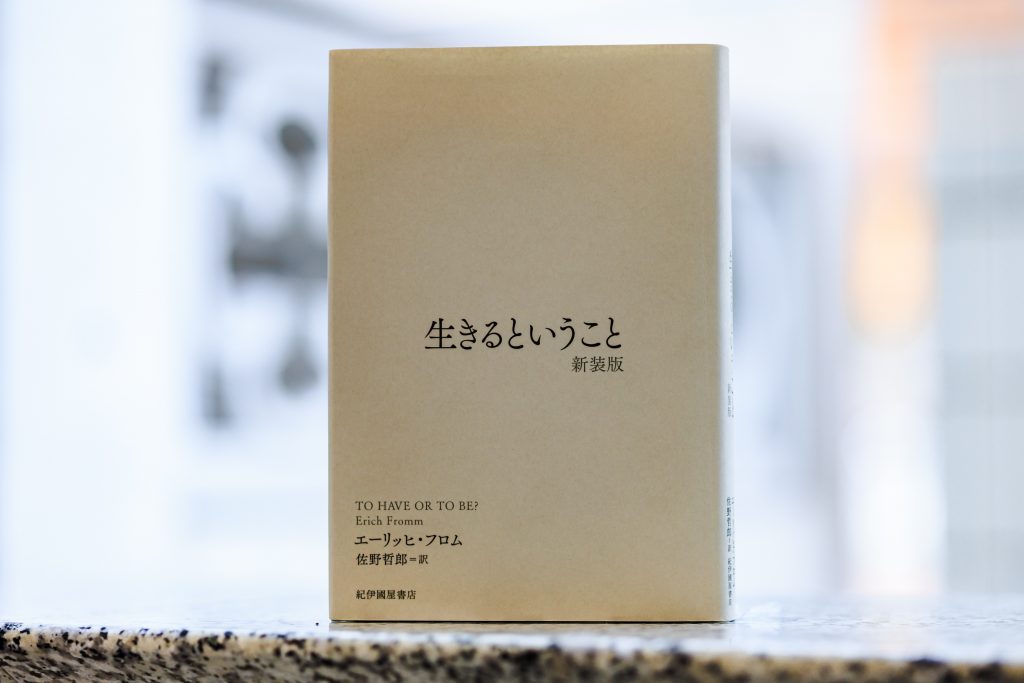

『生きるということ』

(エーリッヒ・フロム/著 佐野哲郎/訳 紀伊國屋書店)

この本でフロムは財産、知識、健康、社会的地位、権力などを「持つ」ために生きるのではなく、生きること自体を目的とする「ある(be)」生き方を提唱します。私も、若い人にはよい小説や音楽を味わい、深い人間関係を築くことで、考え、感じてほしい。それこそが人間らしく生きることだと思います。

-

ホアン・アイダル

- 神学部神学科

教授

- 神学部神学科

-

アルゼンチン生まれ。エルサルバドル大学(アルゼンチン)卒。上智大学神学部卒、同大学院神学研究科修士課程修了。コミリアス大学(スペイン)大学院哲学専攻 博士課程修了。博士(哲学)。上智大学神学部准教授、カトリックセンター長等を経て、2014年より現職。

- 神学科

※この記事の内容は、2024年10月時点のものです