学科の特色

フランスはEU 域内で中心的な存在であり、世界の主要国の一つです。またフランス語が使用されるフランス語圏は、世界で二番目に多くの国や地域にまたがって広がっています。学科では、それらの多様な国や地域で通用するフランス語の高い実践的運用能力の獲得に加え、フランスやフランス語圏について総合的に学び、ますますグローバル化する世界で活躍できる人を育てます。

また学科生の多くが1年間の留学を経験します(下表)。交換留学可能な高等教育機関はフランスだけで30校。スイスやベルギー、カナダにも留学できます。学科では学生の留学を手厚くサポートしています。フランス語で経験する現地での多様な学び、数々の新鮮な異文化経験を通じて、知的にも人間的にも大きく成長できるでしょう。

フランス語学科留学実績( 単位:人数)

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 48人 | 56人 | 55人 | 46人 | 50人 | 48人 | 40人 | 50人 | 46人 |

学年定員70 名のうち毎年2 / 3 程度が1 年間の留学を経験します

※コロナ流行期間を除く交換、一般、休学留学の合計人数

カリキュラムの特徴

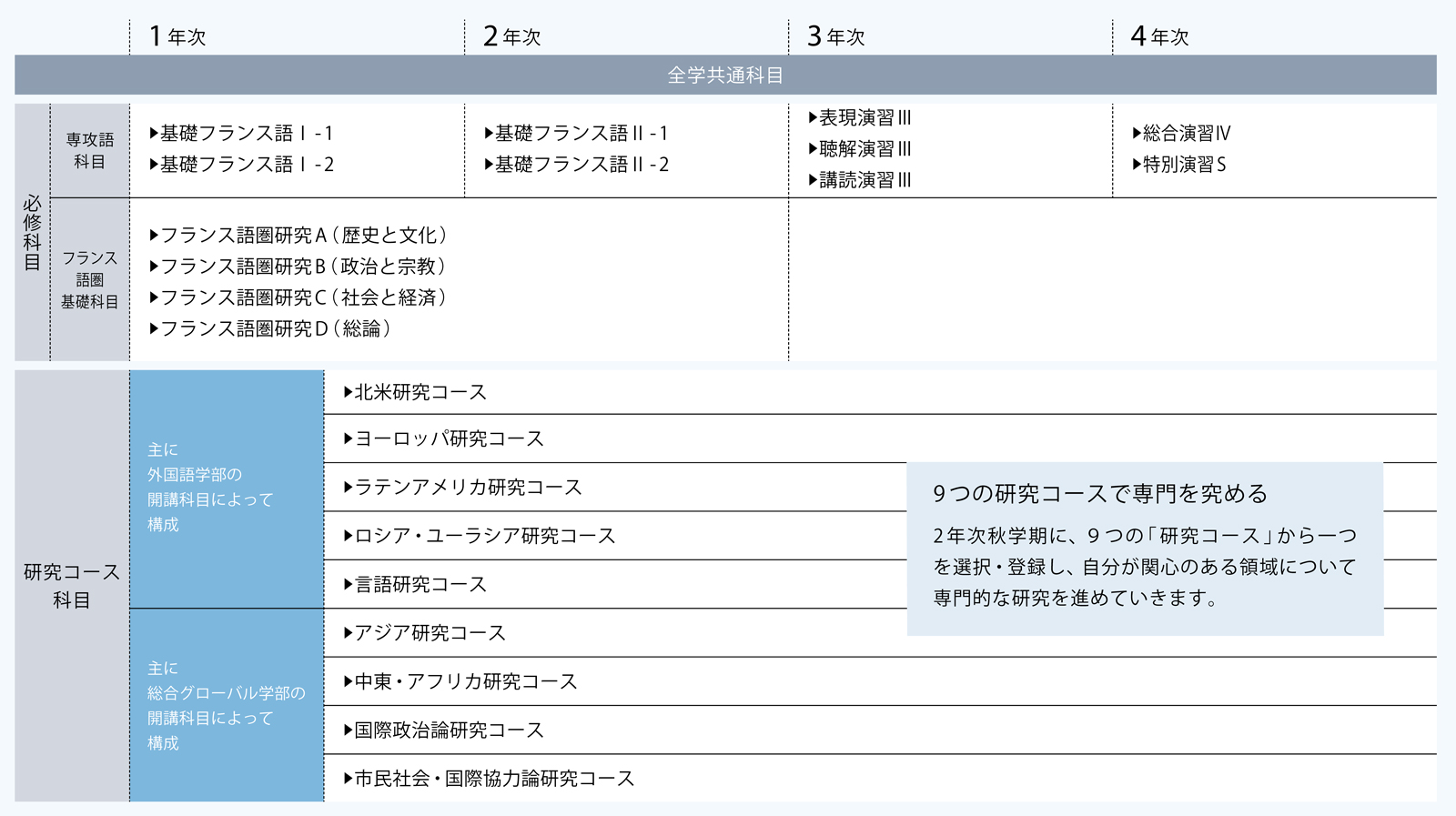

フランス語能力とフランス語圏の基礎知識の修得、豊富な専門分野の研究を通じ、総合的かつ複眼的な視座を身につける

1〜2年次でフランス語の4技能の基礎を徹底して学び、3〜4年次にはより実践的なトレーニングを積み、高度な運用能力を身につけます。

同時に1〜2年次にフランス語圏地域に関する基礎知識を学んだうえで、3年次からは9つの研究コースから一つを選び、哲学、言語学、社会学、政治学、経済学、歴史学、社会開発論、国際関係論などを専門とする教員のもと、それぞれが自由にテーマを設定した専門研究を行い、それらを卒業論文・卒業研究に結実させます。フランス語と専門、この両輪を駆使して、グローバル化する現代社会で活躍するために欠くことのできない力を身につけるのです。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 基礎フランス語Ⅰ / Ⅱ

1〜2年次の必修科目です。文法の土台を固めつつ、フランス語の4技能(読む・聞く・書く・話す)を総合的に伸ばします。週6コマの高い密度で日本人とネイティブの教員がチームを組んで授業を行います。

- 総合フランス語科目

「表現演習」「聴解演習」「講読演習」など、4技能を集中的に強化することを目的とした科目群からなります。総合的なフランス語運用能力の強化を図る「総合演習」「特別演習」といった科目も用意します。

- フランス語圏研究A(歴史と文化)

中世から現代までのフランスの歴史、フランス・フランス語圏の地理を学び、専門的な研究を進めるうえで必要な基礎知識を養います。あわせて、プレゼンテーションスキルも身につけます。

- フランス国際関係論

フランスを中心に国際政治の見方を学びます。フランスが理想とする国家像やその現実の展開について、ヨーロッパと世界の次元から考察し、覇権国アメリカとは異なるフランス外交の特質を把握します。

- 北アフリカ社会開発論

北アフリカを中心に中東・アフリカ地域の人口、家族、労働、貧困と格差、食糧問題、水資源など具体的な諸問題を取り上げ、主要な開発イシューに関する社会科学的な視座、分析手法を身につけます。

- フランス語学の諸問題

フランス語を学習するだけでなく、フランス語について考えることを目的とする授業です。文法論、意味論、社会言語学など多分野の問題を取り扱い、言語について考察するための手法を身につけます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(フランス語)

- 高等学校教諭1種(フランス語)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- Marianne, le « visage » de la République et son rôle politique et social

- フランスの文化遺産概念〜リヨン旧市街に見る地域的アイデンティティ

- インド太平洋地域におけるフランスの軍事安全保障

- Religion: New Cults and The Religious Perception of Japan and France

- 「豊かさ」の矮小化時代とフランス脱成長思想

- グローバル・ローカルな水資源〜北アフリカの事例を中心に

教育の目的・方針

-

フランス語の高度な運用能力を養い、地域研究、言語研究等の専門研究の基礎となる幅広い教養(人文・社会科学、フランス語圏に関する基礎知識)を修得すること

-

フランス語の高度な運用能力を基礎として、グローバル化する社会に貢献しうる人物、並びに地域研究、言語研究等の専門家を養成すること

-

本学科は、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

卒業時において全員がヨーロッパ言語参照枠(CEFR)におけるB2相当(海外の大学で学べるレベル)に到達し、それに加えできるだけ多くの者が同C1相当(海外の大学院で学べるレベル)に到達することを目標とする。

- フランス語の「聴く」「読む」に代表される受容的言語活動(receptive activities)に関する能力

- フランス語の「話す」「書く」に代表される産出的言語活動(productive activities)に関する能力

- フランス語の会話や交渉に代表される相互行為活動(interactive activities)に関する能力

- フランス語の通訳・翻訳などに代表される仲介(mediating activities)活動に関する能力

- フランス語圏の歴史・文化・政治・社会について、世界での位置づけや特徴および日本との関係や比較を踏まえて理解する能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- 【第一主専攻・必修科目(基礎フランス語I・II)】1・2年次を通して、「聞く、話す、読む、書く」の4技能にわたって、フランス語の基礎的運用能力の修得を目指す。授業では、複数の教員(日本人およびネイティブ)でチーム・ティーチングを行い、講義、グループワーク、ペアワーク、プレゼンテーションなど授業の目的に合わせて展開されるが、学生の授業への積極的な参画とともに、毎日の予習・復習を含む計画的な学習が求められる。

- 【第一主専攻・必修科目(総合フランス語)】1・2年次で修得したフランス語の基礎学力を用いて、3年次対象の聴解・表現・講読演習では実践的に語学力を運用する高度なスキルを学ぶこと、4年次対象の総合演習では総合的なフランス語運用能力を応用的に身につけさせることを目指す。授業はグループワークやプレゼンテーションなどを中心に多角的に展開される。

- 【第一主専攻・語圏基礎科目】1・2年次において、フランス語圏の国々や地域における歴史・政治・経済・社会・文化・言語など、フランス語を基盤として今後フランス語圏について学んでいくための基礎的教養を身につけることを目指す。また、レポートやプレゼンテーションなどの大学での学びにおいて不可欠なアカデミック・スキルズの基礎を修得させる。

-

- フランス語圏の言語・歴史・政治・経済・社会・文化などに関心を持ち、フランス語の高度な運用能力を身に付けることを望む学生を求めます。

- 基本的に、フランス語学科においてフランス語の学習を開始したい学生を求めています。すでに何らかの形でフランス語の学習経験のある学生で、改めて体系的に学ぶことを通じ、その運用能力の向上に真摯に取り組む姿勢を持つ学生も受け入れます。

- フランス語と英語の実践的な運用能力を基盤として、外国語学部が設けている9つの「研究コース」のいずれかにおいて、自ら選んだ領域やテーマについて専門的に掘り下げることを期待します。

教員一覧

岩﨑 えり奈 教授

| 研究分野 | 北アフリカ社会経済 |

|---|---|

| 関連記事 |

Herve COUCHOT 教授

| 研究分野 | フランスの哲学と現代美学 |

|---|---|

| 関連記事 |

髙橋 暁生 教授

| 研究分野 | フランス革命史、フランス植民地主義 |

|---|

Simon TUCHAIS 教授

| 研究分野 | 日仏対照言語学 |

|---|

原田 早苗 教授

| 研究分野 | フランス語教育、応用言語学 |

|---|

小島 真智子 准教授

| 研究分野 | 現代フランス外交、国際安全保障 |

|---|---|

| 関連記事 |

Simon SERVERIN 准教授

| 研究分野 | 憲法学思想、政治思想 |

|---|---|

| 関連記事 |

牧 陽子 准教授

| 研究分野 | 家族社会学、社会政策論 |

|---|

Brieuc MONFORT 准教授

| 研究分野 | マクロ経済学、経済政策、国際貿易と金融 |

|---|---|

| 関連記事 |