ドイツの18世紀の詩人、ヘルダーリンの研究をしている文学部の大田浩司教授。ドイツにおける詩の位置づけ、詩にこめられた現代社会や未来へのメッセージ、ヘルダーリンの詩を日本の若者に知ってもらいたい理由などについて語っています。

私は18世紀のドイツの詩人、ヘルダーリンの作品を研究しています。ヘルダーリンは1770年、修道院の執事の息子として生まれ、大学で神学生として哲学を学びました。卒業後は神職にはつかず、各地で家庭教師をしながらたくさんの詩を作りました。

当時のドイツでは、作家が詩や小説などの作品を通して現実社会に対する批判や理想の世界を語ることが一般的でした。彼らは文学者であると同時に思想家や哲学者でもありました。現在のドイツでは町で詩の朗読会がしばしば開かれ、一般市民は作家のメッセージに日常的に触れています。

ヘルダーリンは神と人間また人間同士が愛の絆で固く結ばれながらも、自律した個人が自身の自由を保持し、個々人の多様性が尊重されるような来るべき近代社会のビジョンを、詩を通して表現し続けました。彼の詩は20世紀に入ってから評価され、今やゲーテなどと並ぶドイツのもっとも著名な詩人の一人とされています。

ヘルダーリンの詩は新しい日本社会を作るヒントに

ヘルダーリンの名前は日本でも良く知られていますが、彼の詩自体はあまり読まれていません。ヘルダーリンの詩の日本語訳は現在までに何種類も出ていますが、彼の詩は難解であるため、その内容を解読しづらいということが根底にあると思います。このため、私はドイツ詩を研究する仲間たちとともに分かりやすい注釈を入れ、できるだけ現代の言葉を使って若者にも読みやすいと感じられるような翻訳に取り組んでいます。

ヘルダーリンの詩を多くの若者に知ってもらいたいと思う理由は大きく二つあります。一つは戦争などの争い事や環境問題など、多くの問題が地球規模で起きている今、若者に彼の詩を通じて、新しい日本社会を作るヒントを見つけてもらうことができるのではないかということ。二つ目は、現在の若いクリエーターにとってもなお新鮮で刺激的な「固い結合」と呼ばれるヘルダーリンの詩の形式を知ってもらうことです。2023年は一般の方に向けて、初めて講演会を行い、手応えを感じました。

ドイツ語の母語話者ではない私たちが、ヘルダーリンの詩を解釈することは簡単ではありません。しかし、ドイツの18世紀の辞書なども使って、ていねいに言葉の意味を調べていくことで、ドイツ語を母語とする研究者が気づかなかった新しい解釈が生まれる可能性があると考えています。

第二外国語でぜひ、ドイツ語に触れてほしい

今後の研究としては、できるだけヘルダーリンの手書きの原稿と向き合い、そこから作品の持つ重層性を読み取ることに力を入れたいと考えています。彼の重要とされている詩は生前出版されずに手稿としてしか残されていないものが多く、彼の詩を翻訳するためには、翻訳者自身が複雑な手稿空間から、テキストの生成過程を再構成する必要があります。

高校生や大学生には、ぜひドイツ語に触れ、ドイツ詩の魅力を知ってもらいたいと思っています。私がドイツ詩に興味を持ったきっかけは、大学の授業で第二外国語にドイツ語を選んだことでした。フランス語やイタリア語とは違うドイツ語独自の硬質な美しさに魅せられ、気がついたらドイツ語とドイツ文学の世界にどっぷりとのめり込んでいました。

ドイツ詩は歌曲になっているものも多く、音楽をきっかけにドイツ語に興味を持ったという学生も少なくありません。第二外国語は英語と違い、自ら選ぶ言語です。工夫次第で楽しく学ぶことができると思います。

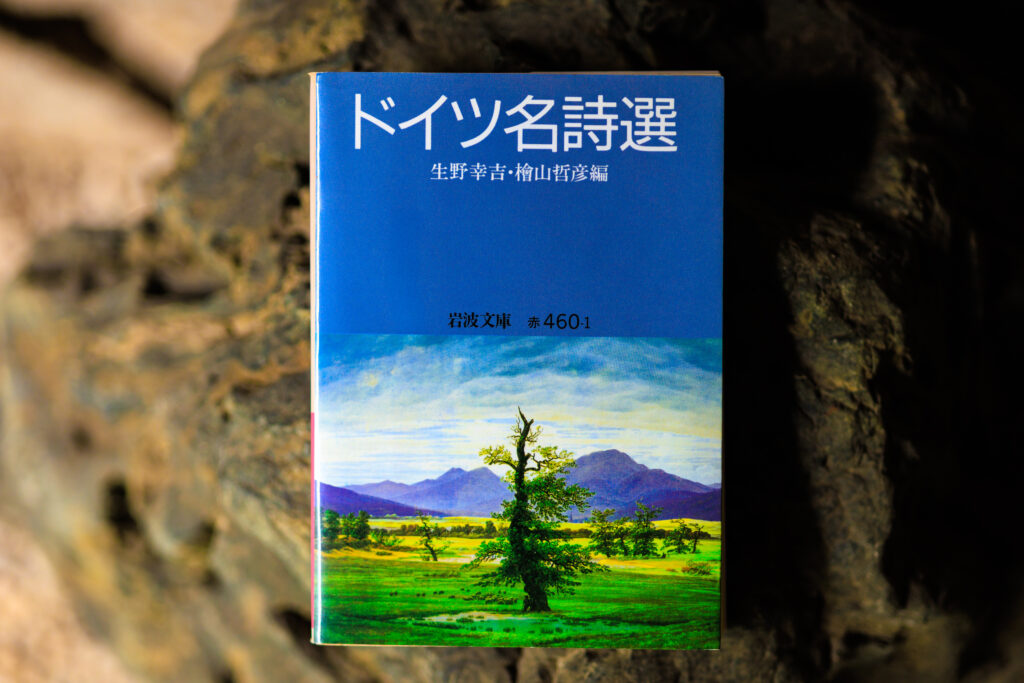

この一冊

『ドイツ名詩選』

(生野 幸吉、檜山哲彦/編 岩波文庫)

私をドイツ詩の世界に導いてくれた本です。ヘルダーリンを含む、18世紀から現在までのドイツの代表的な詩人38人による82編が収められています。ドイツ語の原文と日本語の訳が並べて記されているので、ドイツ語を学んでいる人には読みやすいと思います。

-

大田 浩司

- 文学部ドイツ文学科

教授

- 文学部ドイツ文学科

-

早稲田大学第一文学部ドイツ文学専修卒、立教大学文学研究科ドイツ文学専攻博士課程後期課程単位取得満期退学後、ドイツ・ギーセン大学で博士号(Dr. phil.) を取得。立教大学文学部助教、帝京大学外国語学部准教授などを経て、2024年より現職。

- ドイツ文学科

※この記事の内容は、2024年5月時点のものです