18世紀末から19世紀にかけての芸術運動「ロマン主義」の文学について研究している文学部の高橋優教授。理性と感性の調和をめざしたロマン主義文学の視点は、原発や戦争など現代の諸問題を考えるうえでも重要だと語ります。

「ロマン主義」あるいは「ロマン派」というとシューマンやシューベルトといった作曲家のイメージが強いかもしれませんが、もともとは文学から始まり、美術、音楽などへと広がった芸術運動です。

ロマン主義が興った18世紀末は、フランス革命戦争がヨーロッパ各地に飛び火したことによる政治的混乱、キリスト教の権威失墜、飛躍的な自然科学の進歩にともなう価値観の崩壊など、人々の精神的な拠り所がことごとく失われた危機的時代でした。だからこそ、精神的支柱となりえる新たなものを創造しなければならないという決意がロマン主義の根底にはあり、ロマン主義者は自らの創作活動を「新しい神話」「新しい聖書」と呼びました。

私が主に研究しているのは、初期ロマン主義の中心的人物であるノヴァーリスです。ノヴァーリスはドイツの詩人・哲学者であるとともに、最先端の自然科学に精通した鉱山技師でもありました。彼は物理や化学の実験を重ねて科学を追求するとともに、理性と感性の調和した世界を希求しました。代表作は『青い花』という未完の小説で、夢で見た青い花を探して冒険する若者が、十字軍の騎士や、その捕虜として連れ去られた東洋の女性などとのさまざまな出会いを通じて詩人として目覚め、「新しい神話」の世界をつくろうとするスケールの大きな物語です。

世界や自然とのつながりを取り戻すための神話

ノヴァーリスのいう「新しい神話」とは、単に物語を書くことではなく、実際に世界を変えていくことです。ロマン主義の作家たちは古代ギリシャや中世ヨーロッパを理想化し、神話に基づいた世界の再構築を模索しました。

政治的には「コスモポリタニズム(世界市民)」を提唱して宗教や国境の争いをなくそうとしましたし、聖書に代わる宇宙や世界を理解するための「コスモロジー(宇宙論)」を考え、自然とのつながりを取り戻そうとしました。

たとえば、グリム童話もロマン主義の作品で、森やオオカミなどが登場しますが、当時のドイツではすでに森林が伐採し尽くされていました。つまり、過去の森や動物の物語を描くことで、あらためて自然と人間の生活について考えようとしたのです。

原発事故や戦争の根底にある問題を考える契機に

ロマン主義の作家たちは理性と感性が切り離されてしまうことに危機感を抱いていました。近代以降、人々は感情や自然とのつながりを犠牲にして経済効率を追求しました。数字やデータ化された理性偏重が行き過ぎた結果の一つとして起きてしまったのが、福島第一原子力発電所事故と言えるでしょう。

原子力発電所は五感すべてから疎外された、人間の感知し得ないところで動いています。生活の手段のための電気のはずが、手段と目的が逆転し、生活を犠牲にして「これだけ電気をつくれます」「これだけ儲けられます」と数字を追い求めた末に事故が起きてしまいました。その後、太陽光や風、水といった人間の感覚と密接に関わっているものを使った発電が見直されていますが、これは単なるエネルギー源の転換ではなく、極めて根源的な感覚への回帰ではないでしょうか。

今、起きている戦争も資源の奪い合いの延長であり、生活の手段としての資源が目的になってしまっています。「儲け」が数字やデータとして偏重されるあまり、人間の生活や感覚が断絶されてしまう—こうしたロマン主義的な問題意識は今日にも通じ、そこに研究の現代的意義があると私は感じています。

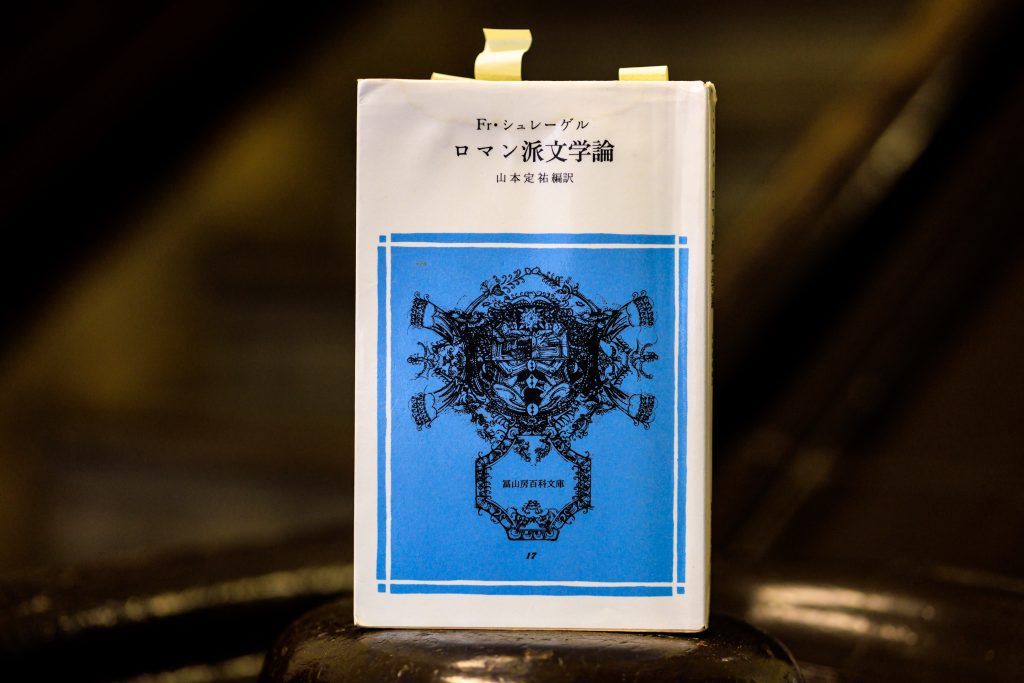

この一冊

『ロマン派文学論』

(フリードリヒ・フォン・シュレーゲル/著 山本定祐/編訳 冨山房百科文庫)

ロマン主義の理念がわかる一冊。「新しい神話」といってもゼロからつくるのではなく、これまでの文学を批評し、乗り越えていくことで新しい文学が生み出されるという文学批評の概念が興味深く、文学研究の意義を考えさせてくれます。

-

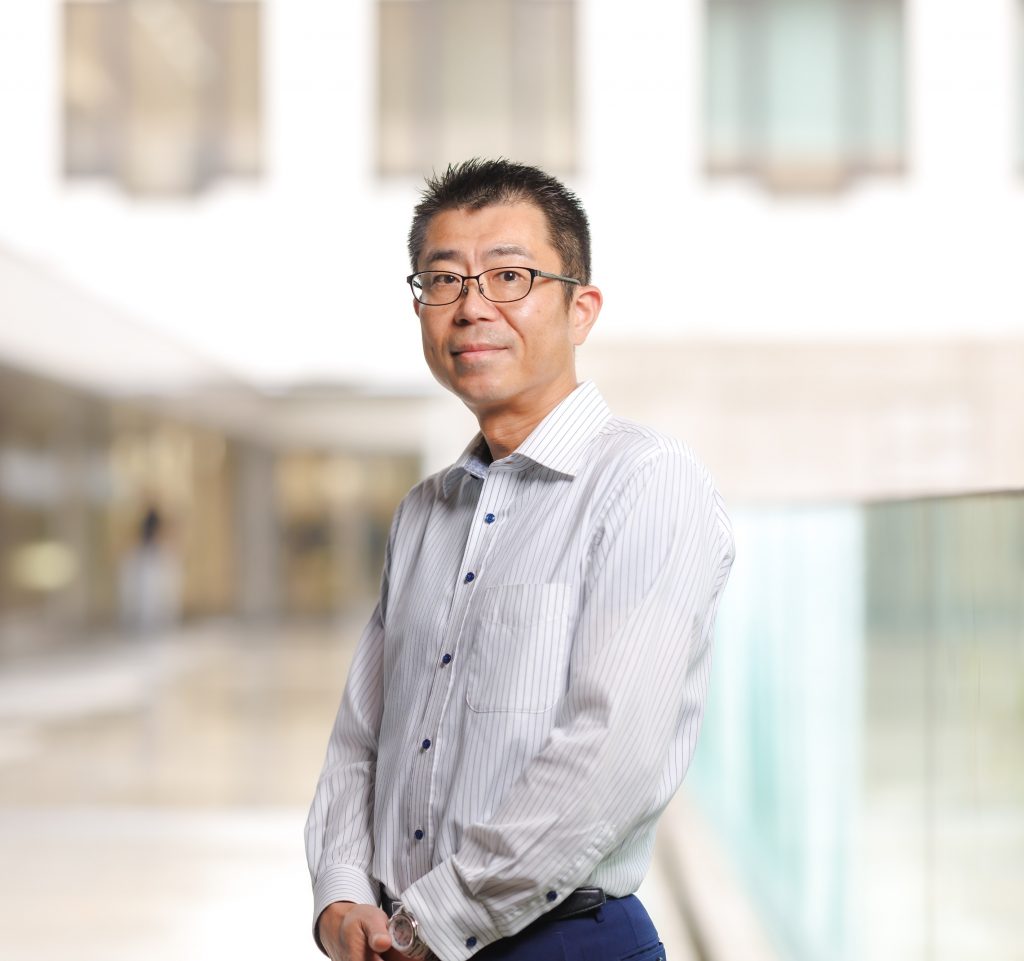

高橋 優

- 文学部ドイツ文学科

教授

- 文学部ドイツ文学科

-

慶應義塾大学文学部独文学専攻卒、同文学研究科独文学専攻修士課程修了、トリア大学(ドイツ)博士課程修了。博士(文学)。宇都宮大学国際学部講師、福島大学人間発達文化学類准教授、同教授を経て2025年より現職。

- ドイツ文学科

※この記事の内容は、2025年6月時点のものです