11月1日は上智大学の創立記念日です。1913年、当時のローマ教皇の命を受けた三人のイエズス会神父によって設立された上智大学は、2025年に創立112年目を迎えました。今では9学部29学科、12,419人(※2025年5月1日現在)の学部生が通う総合大学となりましたが、設立した年の最初の授業出席者は15人でした。今回は、大学開校までの軌跡を振り返ってみましょう。

1.「上智大学」開校への道

大学設立に向けて派遣されたのは、ヨゼフ・ダールマン、アンリー・ブシェー、ジェームズ・ロックリフの3人の神父です。三人は東京・小石川の茗荷谷に仮住まいをおいて、設立準備に取りかかりました。1910年2月には後に初代学長となるヘルマン・ホフマン神父が来日し、教授要員が増強されました。

設立準備チームは、日本では優秀な人材と多額の設立準備金が必要と訴え、イエズス会から送られた資金で、1911年4月、財団法人上智学院を設立しました。問題は学校建設用地でしたが、各方面からの助言に基づいて選定したのが現在の紀尾井町です。当時は元陸軍大臣高島鞆之助氏の私邸の土地を中心に、陸軍大将大島久直、赤星鉄馬、田中武兵衛の3氏の邸宅がありました。土地売買について折り合いに苦労しましたが、結局 4,300 坪(1万4000平方メートル)の土地を43万円で購入。教員はイエズス会の神父のほかに、ドイツ語の大家である水野繁太郎講師や国語・漢文学の顕学である榮田猛猪講師らが加わりました。

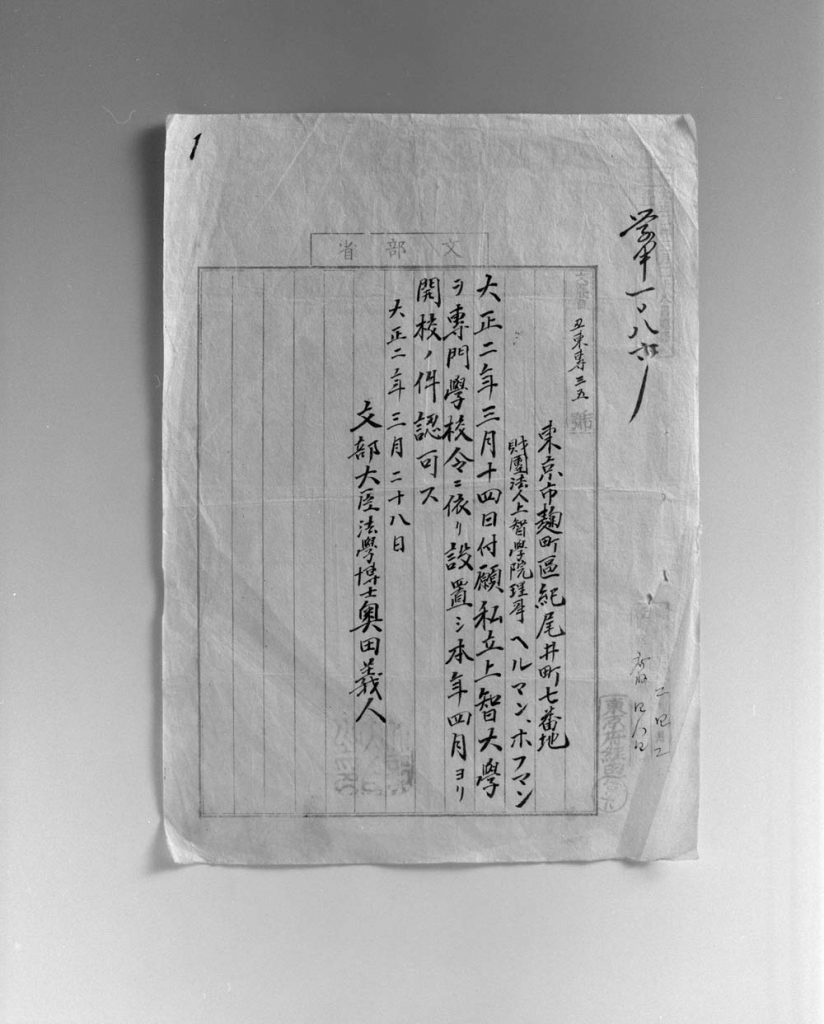

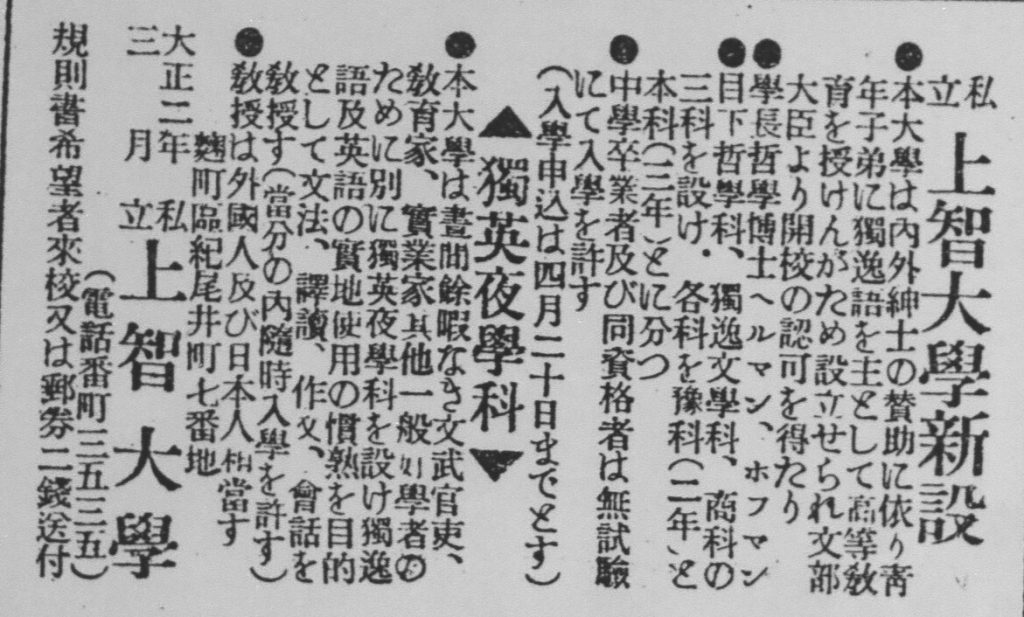

1913年3月14日に大学設立申請書を提出し、28日に文部大臣によって許可され、ここに専門学校令による上智大学が誕生しました。予科2年・本科3年で、哲学科、独逸文学科、商科が置かれました。予科とは現在の大学の教養課程に相当し、旧制中学5年を終了した者が入学できました。3月31日には新聞各紙に志願者募集の広告を掲げました。

2.たとえ4人でも授業を始めよう!

「4人いれば開校する」というのがホフマン学長の意志でしたが、予科には20人の応募がありました。実際の授業が始まった4 月21日の出席者は15人でした。

同時に社会人を対象にした夜学の語学講座も開設され、1913年3月に東京都知事から「私立独英夜学校」の名称で、正式に認可を得ました。期間2年、土曜日には文学や学術に関する講義が英語やドイツ語で行われました。語学講座は4月から開講され、36人がドイツ語講座に、11人が英語講座に登録し、最終的に外国語学校は約70人の学生からスタートしました。

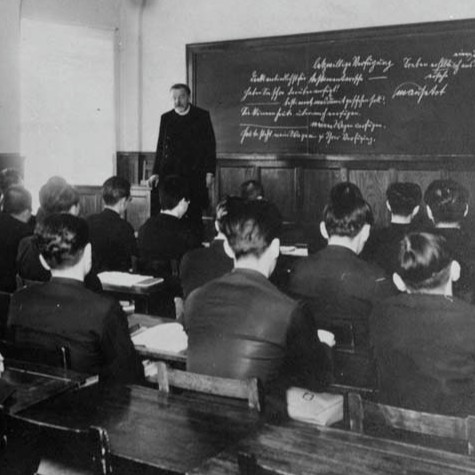

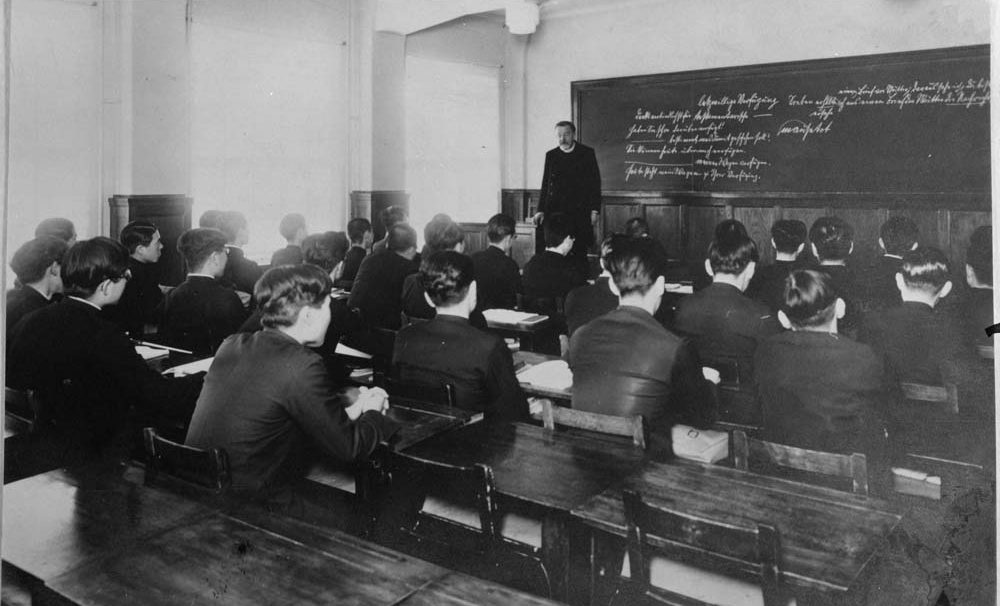

当時は、予科2年の課程を修了すると本科に進み、3年の課程を卒業する仕組みでした。3つの学科生は、予科では一緒に授業を受け、ドイツ語が第一外国語、英語が第二外国語でした。本科になるとドイツ語で行なわれる授業が多かったため、予科時代にドイツ語を習得することが求められました。このドイツ語の授業ではホフマン学長自らが、力の入った情熱的な講義を行いました。「ドイツ語の上智」という後代の評価の原点です。

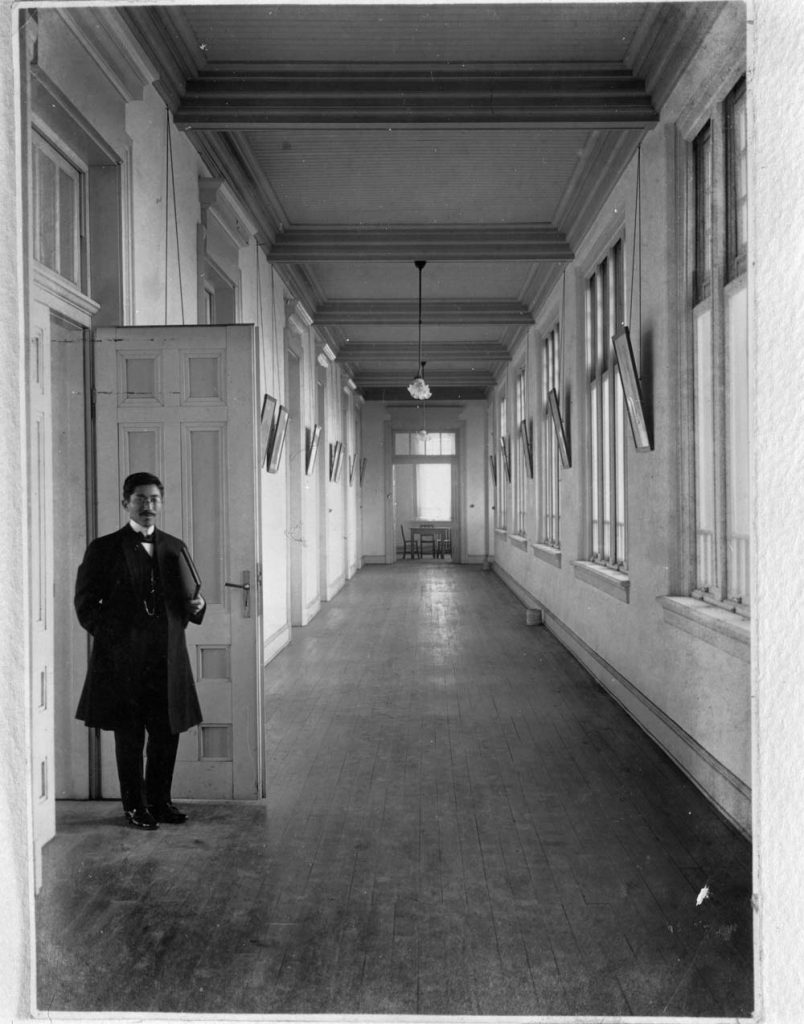

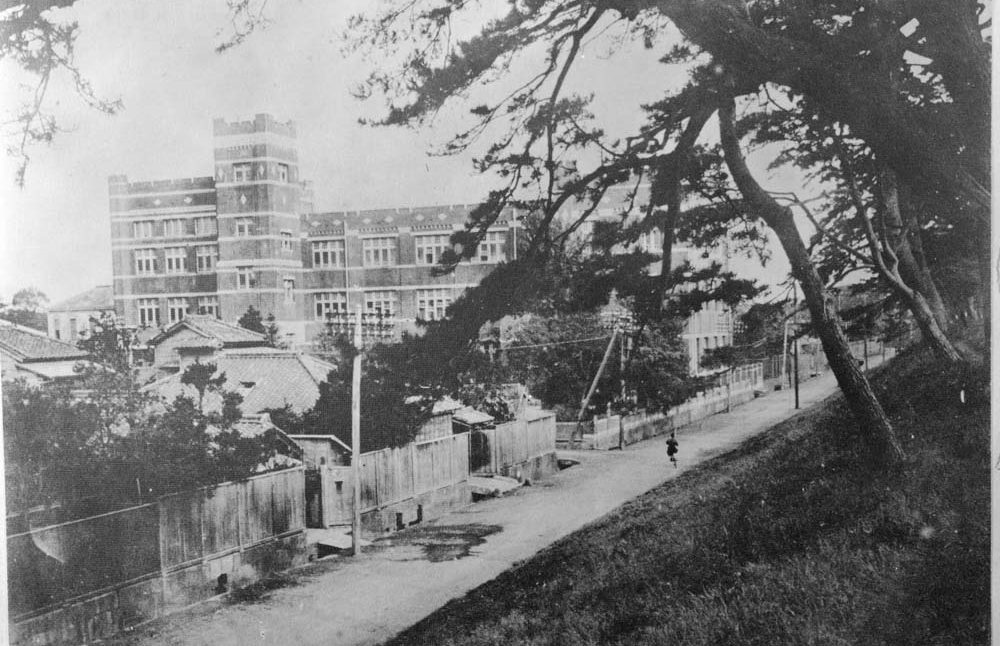

この時点でまだ校舎はなく、大島邸を仮校舎に、赤星邸を寄宿舎としていましたが、1914年 9月に待望のレンガ造りの3階建て校舎が竣工。建坪232坪、延750坪で、屋上に庭園のある豪華なものでした。設計者は広島の広島県物産陳列館(今の原爆ドーム)を設計したチェコ出身のヤン・レッツルです。新校舎はゴチック建築で、その赤レンガ色は江戸城外濠(現在グラウンド)の土手の老松とマッチして、あたかも中世の城を思わせました。「玄関を入ったホールにはゲーテとシラーの胸像が左右に置かれ、廊下や教室の天井も高かった」と『上智大学五十年史』は伝えています。

しかし、この新校舎も10年後の関東大震災で一部瓦解し、ザビエルの夢とローマ教皇の期待をのせた上智大学の船出は、前途多難を思わせました。

現在のキャンパスには四ツ谷のランドマークであるソフィアタワー(6号館)や、2022年に完成した社会人教育や地域交流の拠点となる15号館など新たな建物が誕生し、時代に沿った学びの環境を追求しています。これからも大学設立に奮闘した神父たちの意思を引継ぎ、多くの学びたい学生を受け入れ、大きく成長した背中を送り出す場となり続けるでしょう。