学科の特色

キリスト教の精神に根ざした人間理解を深め、「温かでしなやかな感性」を育み、グローバルな視点に立った異文化理解を深化し、“他者のために、他者とともに”生きるための素養を身につけることを目標とします。

ケアする者とケアされる者の相互関係性に目を向けた良質なケアについて、考え抜く力、自ら問いを立て探究する力を駆使し、「主体的に取り組む学習推進力」を培います。あわせて相手にとって最適な看護のあり方を思考する過程を通して、出会う一人ひとりの価値観と経験に敬意を払い、相手のよいものを引き出せる「ヒューマン・ケアリングとしての看護実践力」の修得を目指します。

実習内容と主な実習先

授業の内容に伴い、実践的な学びを得るため各種充実した実習を行います。主な実習先は以下の通りです(実習施設は変更になることがあります)。

| 授業科目名 | 実習内容 |

|---|---|

| 基礎看護学実習 | 入院している人の日常生活援助を看護師と共に体験し、看護について考え行う。 |

| 成人ヘルス看護学実習 | 成人期にある人の健康問題を理解し、健康状態に応じたケアを実践する。 |

| 老年ヘルス看護学実習 | 老年期にある人の健康問題を理解し、健康状態に応じたケアを実践する。 |

| 小児ヘルス看護学実習 | 子どもとその家族の発達・健康・生活のレベルを考え、実際的なケアを行う。 |

| ウィメンズヘルス看護学実習 | 女性とその家族の健康理解、正常な妊娠・分娩各期のケア、新生児のケアを実践する。 |

| 在宅看護実習 | 地域で生活する疾病や障害のある人、生活自立困難な人と家族を総合的観点からケアする。 |

| メンタルヘルス看護学実習 | 精神に障害を抱える人を、身体・心理・社会的な視点から統合的に理解し、精神看護学の知識と技術を用いた援助を行い、看護ケアの実際を体験的に学ぶ。 |

| アドバンス看護学実習 | 特化された治療を集中的に必要とする患者のケアを通して、より専門的な看護を習得する。 |

| 統合実習 | 4年間のまとめの実習。各領域に特徴的なケアの場で実習を展開し、学びを深める。 |

| 国際看護学学習(アジア) | 実習国での体験を通して異文化理解を図り、国際看護支援のあり方、看護の役割を学ぶ。

※実習先はモンゴルなど |

-

- 聖母病院

- 聖マリアンナ医科大学病院

- 国立がん研究センター中央病院

- 東京科学大学病院

- 虎の門病院

- 日本赤十字社医療センター

- 東京都立墨東病院

- がん研究会有明病院

- 東京都立東部療育センター

- 荻窪病院

- 東京武蔵野病院

- 山田病院

- 成仁病院

- 東京都立松沢病院

- 心身障害児総合医療療育センター 整肢療護園

- 日本医科大学付属病院

- 北里大学北里研究所病院

- 東京都立豊島病院

- 東京女子医科大学病院

- 東京都立大塚病院

- 日本医科大学武蔵小杉病院

ほか、都内の保育園、社会復帰施設、老人ホーム、助産所および訪問看護ステーションなど

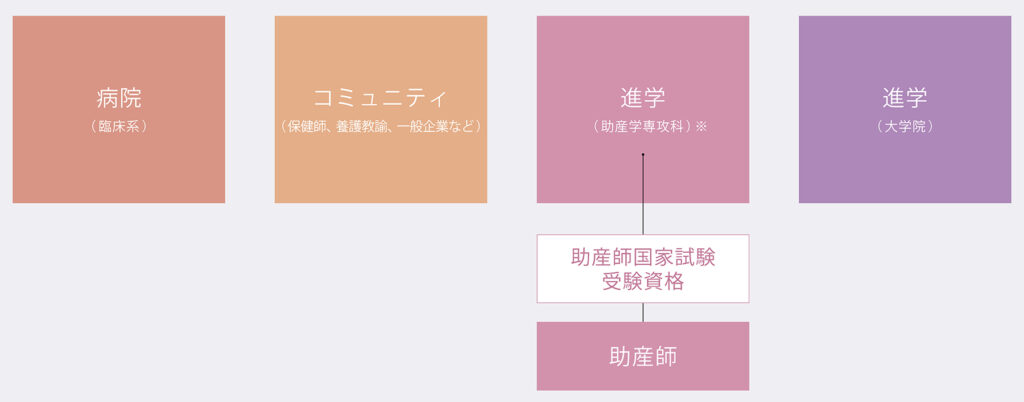

卒業後の進路

看護師や保健師として、看護・保健・医療・福祉の現場から地域を支える存在となるだけでなく、国境を越えて海外の保健医療に貢献する道や、養護教諭として活躍する道も開かれています。

※助産学専攻科を開設しています

上智大学は4年制大学における看護学基礎教育を修了した者に対して、1年の課程をもって、充実した助産学教育を行うために助産学専攻科を開設しています。総合大学ならではのカリキュラムによって、対象理解を深めつつ、助産師として必要な知識、技術、態度を修得することを目指します。

カリキュラムの特徴

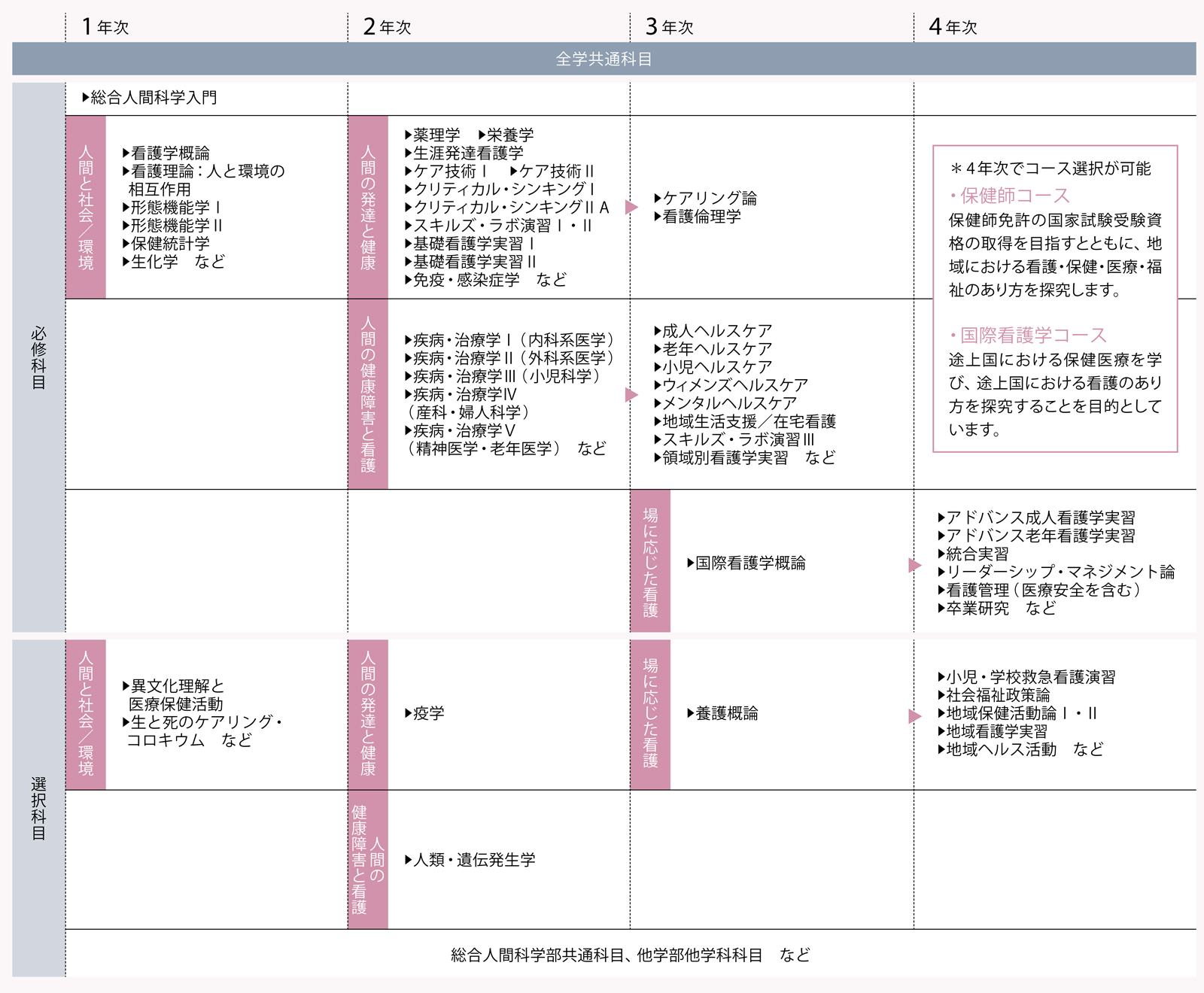

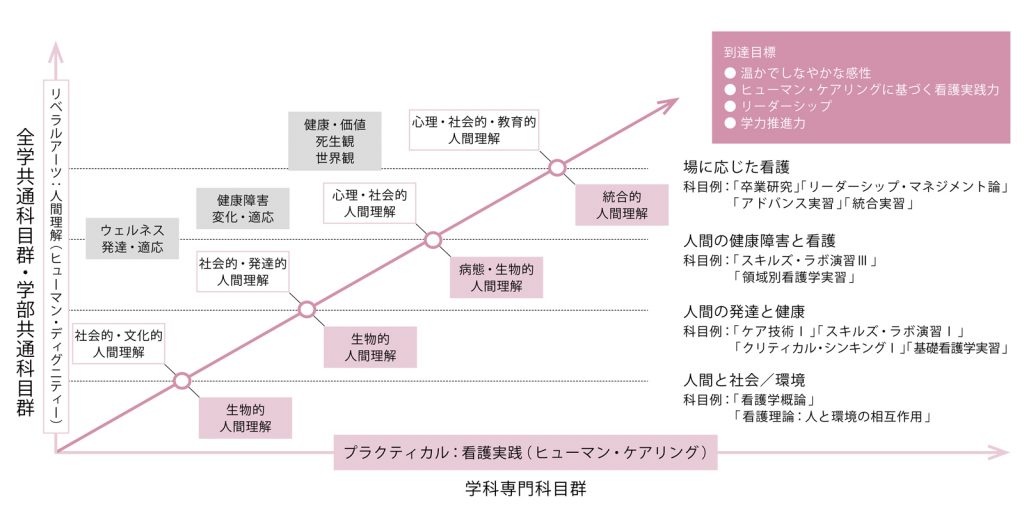

看護専門教育に多彩な教養教育を統合した、総合大学のメリットを活かしたカリキュラムが特徴です。1年次は、四谷キャンパスで幅広い領域に渡る学部共通科目とともに、看護学の基礎を学びます。2年次からは目白聖母キャンパスを中心に「人間の発達と健康」に関連した看護の専門基礎科目を本格的に学び、3年次は「人間の健康障害と看護」に焦点を当て、実習を中心に看護実践能力を身につけます。

4年次は再び四谷キャンパスで総合的な教養教育を、目白聖母キャンパスでは保健師・養護教諭・国際看護学などを展開し、それぞれが選択した科目やコースに合わせて看護学の知識を深めます。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 形態機能学

解剖学、生理学、病理学を統合した講義で人体の構造、生体の正常機能と調節について学び、身体の仕組みと病気の際に身体に変化を与える病態がどのようなメカニズムで起きているかを理解します。

- 看護学概論

看護の構成概念や理論、歴史、関連制度、人間理解などを学び、ケアを根幹とする看護のあり方への理解を深めます。あわせて、社会や医療全体を視野に入れ、看護の役割を多角的に見る力を養います。

- 看護理論:人と環境の相互作用

ナイチンゲール、ヘンダーソン、オレム、レイニンガーなどの看護理論を取り上げ、その理論の背景、人と環境の相互作用について学び、看護学とはどのようなものかを考えていきます。

- ケア技術Ⅱ:生活の援助

呼吸する、食べる、排泄する、眠るといった生活行動が基本的欲求・ニーズに根ざしていることを理解し、基本的欲求の充足という観点から、生活行動の援助に必要な知識・技術・態度を学びます。

- 生涯発達看護学Ⅱ

成人期・老年期の発達と加齢による身体や心理社会的側面の変化の特徴、さらには成人期・老年期に生じやすい健康問題を理解して、発達を踏まえた援助のあり方を学びます。

- 看護倫理学

看護倫理の基本を学び、医療・看護のケアにおける倫理、倫理的な意思決定の過程などについて発展的に知識を深め、看護倫理に必要な感性を養います。

取得可能な教員免許と教科

- 養護教諭1種※1

- 養護教諭2種※1・2

※1 養護教諭免許については校種区分(中学・高等学校)なし

※2 養護教諭2種は、看護学科の卒業要件を満たし、保健師免許を取得した者で、所定の科目を修得しておくことで、申請によって取得できます。

取得資格

- 看護師国家試験受験資格

- 保健師国家試験受験資格

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- 女子大学生の子宮頸がんワクチン接種の意識変容に関する研究

- 身体拘束の倫理教育の実態と課題

- 地域で自立した生活を送る難病患者のレジリエンス

- 保健師業務のICT化推進に向けた必要要素の検討

教育の目的・方針

-

総合的教養教育と専門職業教育の融合(プラクティカル・リベラルアート)という視点にたって、基本的看護実践力、自己学習推進力、ヒューマンケアリングの実践と人格と叡智の涵養に資する研究、教育を行うこと

-

多様な分野で貢献できる人材の養成を目指し、ヒューマンケアに関する理論・実践・研究を発展させ、他領域の知見・学術を学び、政策・サービスマネジメントなどを含めて広い視点に立脚した、リーダーシップを国内外で発揮しうる看護人材を養成すること

-

本学科では、総合的教養教育と職業専門教育を融合した新たな看護教育(プラクティカル・リベラル)をおこなうことによって、基本的看護実践力、自己学習推進力、ヒューマンケアリングの実践とともに人格と叡智の涵養に努め、広く社会への視点を有し、人間の尊厳を基底にした、深い教養と研究・実践力を備えた人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 幅広い教養を身につけることによって、看護学を俯瞰的に捉え、社会に期待される新たな責務と役割を考える能力

- 人間の尊厳について深い視座をもち、どのような状況にあっても相手の価値観を尊重し、共感的理解をもって接する能力

- 看護専門職としての必要な知識と技術を修得し、自らの手を通してヒューマンケアリングを実践する能力

- クリティカル・シンキング力を備え、変化する社会と人々の健康問題を的確に捉え、対象にとって最善のケアの方向性を考える能力

- 進歩する医療のただなかで、常に目的意識と目標を持ち、それにむけて専門職業人としての能力的、人格的成長をめざし自己学習を推進する能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、キャリア形成に資する科目を履修し、ヒューマンケアに関する理論・実践・研究を発展させ、他領域の知見を学び、政策・サービスマネジメントなどを含めて看護をめぐる諸問題に対応しうる研究・実践力を備え、国際社会でも活躍できる資質を形成するよう、次のカリキュラムを編成しています。

- 全学共通科目では、キリスト教人間学、外国語科目と、すべての学問領域を横断的に俯瞰できるような教養科目を履修させ、上智大学学生としての基本的姿勢を身につけさせ、看護を大局的に考えていく上での基礎を形成する。

- 学部共通科目では、総合人間科学入門の他、総合人間科学部の他の4学科の専門科目を履修させ、人間の尊厳についてのさまざまなアプローチを学ばせ、人間理解を深める。

- 1、2年次には、看護基礎科目を配置し、クリティカルシンキング力を育成しながら、健康と環境への看護的視点を養い、看護の基本となる知識、技術を育成する。

- 3年次では、看護専門科目のうち「人間の発達と看護」、「人間の健康と看護」に関する専門的知識群および実習を配置し、専門職としての能力と技術を修得させる。あわせてケアリング、看護倫理等の科目を配置し、ヒューマンケアリングの実践に向けた基礎力・実践力を培う。

- 4年次では、看護専門科目のうち「場に応じた看護」に関する科目と看護管理に関する科目を配置し、より深く看護の専門性を深めると同時に、自立的な学習姿勢を養う。

-

本学科の設置の目的を理解し、人間と社会をめぐる諸問題に関心を持ち、それらの問題を柔軟かつ複眼的に思考することのできる学生を受け入れます。また、幅広く深い学術への関心を持ち、科学の知、臨床の知、政策・運営の知を積極的に学ぶ姿勢を有し、ひとびとの健康と福祉に多様な形で貢献し、従来の職業看護教育を超えた看護の発展に寄与しようとする探究心の旺盛な学生を求めています。

- 幅広く深い学術への関心を持ち、科学の知、臨床の知、政策・運営の知を積極的に学ぶ姿勢を有している学生を受け入れます。

- 健康に関する諸問題に関心を持ち、それらの問題をさまざまな視点から考えることのできる学生を受け入れます。

- 人々の健康と福祉に多様な形で貢献する明確な意志を持った学生を受け入れます。

- 看護学の発展に寄与しようとする探究心の旺盛な学生を受け入れます。

教員一覧

石川 ふみよ 教授

| 研究分野 | 高次脳機能障害をもった患者とその家族の支援に関する研究 |

|---|

草柳 浩子 教授

| 研究分野 | 子どもと家族の看護支援、子どもの療養環境に関する研究 |

|---|

坂井 志麻 教授

| 研究分野 | 地域包括ケアにおける入退院支援や多職種連携、外来における在宅療養支援、アドバンスケアプランニングに関する研究 |

|---|

﨑山 貴代 教授

| 研究分野 | 不妊に悩む女性および家族の支援、周産期と生涯の健康に関する研究 |

|---|

塚本 尚子 教授

| 研究分野 | 慢性疾患患者の心理適応に関する研究、看護師のバーンアウト研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

三次 真理 教授

| 研究分野 | がんサバイバーシップを支える看護に関する研究、がん緩和ケア・エンドオブライフケアの実践に関する研究 |

|---|

両羽 美穂子 教授

| 研究分野 | 地域で働く看護専門職者への生涯学習支援に関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

岡本 菜穂子 准教授

| 研究分野 | 生活困窮者の自立支援に関するピアサポートモデル開発研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

小高 恵実 准教授

| 研究分野 | 精神疾患の早期介入における家族支援に関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

舩木 由香 准教授

| 研究分野 | 看護学生の技術習得に関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

吉野 八重 准教授

| 研究分野 | 開発途上国の医療人材の育成、在日外国人への医療、グローバルヘルス教育、国際オンライン授業に関する研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

大河原 啓文 助教

| 研究分野 | 高齢者施設における回避可能な救急搬送や入院の予防に関する研究 |

|---|

片桐 由紀子 助教

| 研究分野 | 看護学生への臨地実習支援に関する研究 |

|---|

小岩 由依 助教

| 研究分野 | 母子保健に関するグローバルヘルスの課題 |

|---|

田村 南海子 助教

| 研究分野 | 臓器提供におけるドナー家族支援、終末期がん患者の在宅医療移行に向けた意思決定支援 |

|---|

手塚 園江 助教

| 研究分野 | 入院中の子どもと家族の生活と支援に関する研究、小児集中治療室における子どもと家族中心のエンド・オブ・ライフケアの研究 |

|---|

松永 真由美 助教

| 研究分野 | 妊娠糖尿病妊婦を対象とした多職種連携・継続支援体制の構築 |

|---|

渡邉 彩 助教

| 研究分野 | ハンセン病療養所における実習の学び、東ティモールにおける保健医療に関する研究 |

|---|