2018年6月19日(火)午後6時45分から2018年度第3回上智大学グローバル教育センターが主催する連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」が、上智大学四谷キャンパス2号館17階の国際会議場にて開催されました。

この連続セミナーは、人間の安全保障と平和構築に関し、日本を代表する専門家や政策責任者を講師としてお迎えし、学生と市民、外交官や国連職員など、多様な参加者が共にグローバルな課題について議論を深め、解決策を探っていくことを目的にしています。

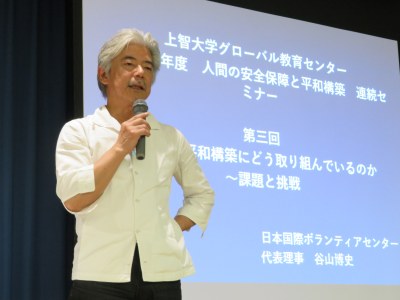

第3回目のセミナーでは、JVC(日本国際ボランテイアセンター)代表理事の谷山博史氏が「NGOは平和構築にどう取り組んでいるのか~課題と挑戦」をテーマに講演しました。

会の冒頭、上智大学学術研究担当副学長の江馬一弘教授が、本学が、今回のセミナーの主題でもある「人間の安全保障」に研究と教育両面で力を入れていることを述べました。また、貧困・環境・医療・難民・平和構築を軸にグローバルな課題に挑む新たな研究拠点として「人間の安全保障研究所」を2018年3月に開設したことを紹介しました。さらに文系のみでなく今後、AIなどに関わる可能性が高い理系の学生にも、「人間の安全保障」に深い関心を持って欲しいと述べました。

これを受けて、上智大学 人間の安全保障研究所長の青木研教授は、研究所が人間の安全保障上の重要な課題に学際的、分野横断的アプローチで取り組んでいることに言及しました。また同時に、研究面からだけでなく、本学の教育やキャリア形成支援とも連携することで、その解決に貢献できる人材育成にも力を注いでいると述べました。青木教授は、本研究所が、平時と有事の人間の安全保障に包括的に取り組んでいることも指摘し、特に、社会科学研究を通じて、「人間の安全保障」の実現を目指していることを力説しました。

本セミナー講師の谷山氏は、1986年にJVC(日本国際ボランティアセンター)に入り、32年間カンボジアやアフガニスタンなど厳しい状況にある平和構築の現場で活動してきました。講演では、その経験を基に日本のNGOにおける平和構築の射程、その活動の難しさや意義、課題、さらに今後の抱負等を述べました。

まず、谷山氏は、NGOの意義と役割をJVCの活動の歴史から紐といていきました。JVCの38年間の軌跡を、東西冷戦期(1980年代)、冷戦終結期(1990年)、ポスト冷戦期(1990年〜)対テロ戦争期(2000年~)、東日本大震災期(2011年~)、第2次対テロ戦争期(現在)の6つの時期に区分し、各年代の情勢とその時代におけるJVCの活動及び立場を説明しました。そして、現在の対テロ戦争の時代においては、世界から「中心」をなくすことが重要であることを力説しました。さらに「奪う豊かさから、分かち合う豊かさ」に向かわない限り紛争は無くならないという考えに基づき、JVCが武力によらない紛争解決と、地域からの平和構築に尽力していると述べました。現在、JVCでは、現場レベルにおいての「平和構築」の定義付けをし、指針の策定に沿った行動ならびに評価付けを各地で行い、その情報を共用しています。また、JVCは「平和構築」の活動の一環として、復興・開発の現場でのプロジェクト以外にも、政策提言を通じた紛争後の国家に対する支援も実施しています。さらに開発現場において、被援助地域が分裂、対立したり、もしくは中央政府から弾圧されるような事態が頻繁に発生していることに言及し、紛争と開発の現場で起きる問題にも取り組んでいる旨を述べました。

そして、JVCが復興の現場で平和を考えるうえで活動の大きな転機となったエチオピアでの活動を紹介しました。

1980年代に飢餓を迎えていたエチオピアにおいて、JVCは、最も飢餓が深刻だった北部の村に病院を設立し、1年間緊急医療支援を実施しました。その後、1986年には、総合農村開発プロジェクトを開始しました。しかし、1992年に参加型農村開発支援に移行するために、食糧支援を中止したJVCに爆弾が投げつけられました。谷山氏は、この爆弾事件が、初期の復旧支援の際に行った食料援助が長引いたことが要因であると述べました。そして当時を振り返り、以下のように語りました。「本来であれば、村人は、自分たちの地域を、自分たちがオーナーシップを持って再建していくという認識を持つ必要があるが、その様な姿勢が全く見られなかった。そして、その事実に愕然とし、もう手遅れだと悟らされた。強権政権のエチオピアでは、NGOは食糧支援を義務付けられていたため、JVCの立場上、止むを得ず食料支援をしていたが、それは失敗であったと深く反省させられた。爆弾事件は、食糧支援が既に『社会の分断』を引き起こしていて、支援で潤っている中間層の人びとがいる一方で、本当に支援を必要としている底辺の人々には支援が届いていない現状の表れであるとも実感した。そして、ここからJVCが変わっていった」と、当時の思いを振り返りました。

谷山氏は、この事件から得た教訓を活かすため、世界中からJVCの代表が集まり、JVCの活動の指針となる、8つの「行動基準」が作成されたことを述べました。この基準は地域開発の基準ではあるが、その中で、特に平和構築との関連が強い2つの基準について解説しました。1つ目の行動基準は、「地域独自の知恵と多様な文化(行動基準1)」であり、以下の内容が織り込まれています。「外部から持ち込まれる考え方ややり方については、基本的にその地域の人々の取捨選択に任せるべきである。こちらから価値観や意見を示す場合、人々に受け入れられ易く継続性を持つことができるように、地域の知恵・文化を尊重し、それにつながる形で行なうべきである。また、強制、誘惑などの『圧力』がない状態で提示されなければならない」というものです。

2つ目の基準は、「依存を生まない対等なパートナーシップ(行動基準5)」であり、「地域の人々がJVCや外部者への依存を高めてしまうことがないよう、活動の全過程において、モノ、カネなどの投入が、人々が持続的に扱える範囲を越えないようにする。特に活動の初期の段階においては、上記の点に最大限の注意を払う。活動の実施に際しては、JVCが関わりを終えた後も地域の人々による活動の持続性が保たれるよう配慮し、特に外部からの様々な影響や圧力に対して自立を確保できるようなシステムをつくる」という内容で、特に二つ目の基準に力点を置いていると述べました。

次に紛争後の復興のプロセスにおいて平和の定着に向かうのか、紛争の再燃に向かうかは、外部の支援が国や地域のイニシアティブを高める方向で働くか、外部からのストレスを高める方向で働くかに大きく依存するという点を説明しました。例としてアフガニスタンの復興と民主化支援を取り上げ、アフガニスタンでは復興と対テロ戦争が同時に進む状況の中で、国際機関による現状に根ざしていない国家開発計画が外部主導で進められ、目標や計画の検証もなされないまま新たな開発計画や協定(Afghanistan National Development Strategyやアフガニスタン・コンパクト)が導入され国や社会に対する外部からのストレスを高めたと指摘。アフガニスタンの地域社会や政府がタリバーンとの対話に舵を切ろうとしていた2006年、2007年は復興・開発の課題も対テロ戦争の失敗も見直すことなく紛争の再燃を加速させたポイント・オブ・ノーリターンの時期と考えられるとしました。

一方、JVCは2017年から地域からの平和構築に本格的に取り組み始めました。10年に亘って地域医療を行ってきたナンガルハル県シェワ郡の村で、村内の様々な対立を対話によって解決に導いた事例を拾い集め、当事者にいかに暴力や武力ではなく対話によって問題解決に至ったかをワークショップの場で村人に共有することを重ねました。また「平和な生活への道」と題した冊子を発行し村人に配布もしています。この取り組みは実際にタリバーンやISの存在が紛争に発展している別の村にも紹介し、JVCの活動地とそうした村との交流が始まっています。村内部で対立が生じると外部から武装勢力が介入して村を分断し紛争が激化することを村人は知っているのです。

また谷山氏は、平和構築と人間の安全保障を考える上で紛争と地域資源との関係に注意を促しました。日本政府がモザンビークで行っている大規模農業開発事業を例に、外国政府と被援助国政府主導の大規模開発が、外国のアグリビジネスや投資家の土地収奪を引き起こし、事業に反対する農民に対する弾圧にまで発展していると述べました。谷山氏は援助や投資を呼び込みたい被援助国政府が、こうした反対運動を「テロ」の文脈で弾圧することになれば、非暴力の農民運動が政治化し、外部の武装勢力の介入さえありえないことではないと懸念を述べました。今土地を含む地球上の資源が枯渇する一方、中国などの新興国が資源獲得競争に参入してきたことで、今後資源にまつわる紛争や土地収奪は激化すると断言しました。平和構築や安全保障を考える上で、私たちは成長至上主義の経済のあり方をも考えなければならないと問題提起しました。

次にコメンテーターの上智大学新聞学科長・音好宏教授は、谷山氏に対して、「JVCの歴史を振り返る中で、国際情勢の変化を鑑みると、NGOの活動の危険度が高まっているのではないか。また、現場で活動する際にJVCの中で、日本政府の外交政策と連動して見られてしまうことによって、活動にどのような影響が生じるのか」と尋ねました。

谷山氏は、この質問に対し、「NGOの危険度は高まっている 」と断言し、武装勢力の攻撃が発生していたカンボジアでは、白い車に青色の旗を立て、JVCが、軍事組織及びUNTAC(PKOを管轄する国連カンボジアミッション)とは違うことをアピールし、狙われないようにして安全を確保でした。アフガニスタンでは状況はもっと厳しくなっていると指摘。外国人やNGO職員だと認識された途端に狙われるため、防弾車の使用を控えるなど、目立つ行為を徹底的に避けたことを述べました。そして、さらに次のように続けました。「JVCメンバーが日本人であるため、初期の段階では、特に現地政府に好意的に受け入れられる。これは、多くの日本のNGOが共通して感じていることである。日本は、軍隊を送っていないから、日本人も日本の援助も軍事目的、すなわちアフガニスタンを政治的に支配する裏目的がないと感じているからだ」と強調しました。

そして、音教教授は、NGO職員と同様に、ジャーナリストの危険度も非常に高まっていることに触れ、以前であれば、ジャーナリストは戦場では標的にされづらかったが、現在では監禁され交渉条件の一つにもなることもあり、ジャーナリスト個人が狙われる時代になってきたという懸念を示しました。そして、NGOが今後活動していく上で、政府と異なるアクターであることを明示していくことが非常に重要であると指摘しました。

講演後、学生や外部の方々から多くの質問が谷山氏に寄せられました。「国連や政府にできないが、NGOだからこそできたことは?」という質問に対し、谷山氏は、現場で学びながら、現場の変化を受け止めながら活動を変えていけることが、NGOの強みであることを述べました。そして、現地の人々にとっては、援助のプロジェクトが、生活の中の1部であって、全部ではないにも関わらず、多くの援助機関が現地で活動を実施する際に、プロジェクト単体に着眼する現状を指摘しました。援助機関は、事前調査を行い、計画を立ててプロジェクトを実地するものの、実際に現地でプロジェクトを遂行していく中で、初めて色々なものが見えてきて、現地の人々や情勢が変わっていくため、プロジェクトが最初の計画通りに進むことはありません。「その変化に柔軟に対応できるのがNGOであり、NGOの強みである。」と、谷山氏は力説しました。

そして、国連や政府、助成団体がNGOと一緒に活動を実施して行く際に、現存の枠組みでは、上記のNGOの強みが十分に活かされていないことを述べました。最近の傾向として、政府、国際機関や助成団体が支出する資金の使い方に関する縛りが増し、NGOが現場の状況やLearning processの中で、プロジェクトを「生き物」として扱うことが非常に難しくなっている現状を危惧しました。谷山氏は、そのような援助は失敗する可能性が高く、失敗することで、NGOは信用を失い、ますます資金の「縛り」が強くなり、アカウンタビリティーが強く求められ、資金の使用の制限が高くなる悪循環に陥っている懸念を述べました。

最後に、この連続セミナーの主催者で司会を務める上智大学グローバル教育センターの東大作教授は、2008年のアフガニスタンでの調査を実施した経験や、2010年に国連アフガニスタン支援ミッションの和解再統合チームリーダーとして、アフガン政府とタリバンの和解に向けたプログラム作りに関わった経験を話しました。しかしその後、タリバンと対話・和解を進めるというコンセンサスが政府、アメリカ、国際社会の中で生まれたものの、アフガン政府とタリバンの間を繋ぐ仲介者の欠如も一因となって、和平が実現しないまま9年が過ぎてしまったことを指摘しました。東教授は、「日本こそ仲介者としての役割を果たせる可能性がある」と述べつつ、成功率が低い交渉の仲介をあえて行うことは、まだ日本の役割として浸透していないことも現実だと語りました。また、谷山氏の講演や音教授のコメントから、平和を構築するには、「ただ対話さえ行えば充分」なのではなく、どのような対話が有効なのか研究して行く必要性を認識したと話しました。そしてこの対話の環境作りとその促進の方法は、今後、本学が「人間の安全保障」を研究して行くで、非常に重要な課題であるはずだと述べました。そして、3年目を迎えたこの連続セミナーにおいて、今後も、様々な分野で活躍している実務家の人々の知恵を借りながら、上記のような課題を、教員や学生も共に考えていきたいという思いを述べました。