越境した人々に付与される権利はなぜ受入れ国家間で異なるのか?国内外説明要因を考慮した国際比較研究

総合人間科学部の細木一十稔ラルフ准教授は、国際社会学を専門とし、移民、庇護申請者や難民、人身取引をされた人々など、国境を超えて移動した人々に対する保護や権利の付与度合いの規定要因に関する研究に取り組んでいます。越境した人々への対応は、受け入れ国の主権行使に委ねられている部分はありますが、国際(人権)規範などのグローバルな要因も(さまざまな形や度合いはあるものの)政策形成に影響を与えていることがわかってきました。

国際社会学の研究領域の中で、私は国際移動や人権、そして社会運動を中心に研究をしています。特に、越境した人々に対して、どの程度の保護や権利が与えられているのか、またその度合いが一国の中で、あるいは国家間でどのように異なるのかという点に注目しています。こうした差異を生み出す要因は非常に複雑で、集団、国、時代、保護の種類などによって異なります。その背景には、長期にわたる国内外におけるさまざまな政治的、経済的、社会的、文化的、そして歴史的な要因が複雑に絡み合っています。さらに、越境した当事者自身も、自らの権利主張などを通して権利を獲得・拡大することもあります。

政策を形作る国家利益と国際規範の圧力の相互関係

基本的に国(およびその政府)は、自国の領域内でどのように物事を進めるかについて、最終的な決定権を持っています。そのため、一般的には、国・政府の行動や政策は他国や国際社会からの影響をほとんど受けず、国内だけで完結していると考えられがちです。しかし、本当にそうでしょうか? 越境した人々の大きな割合を占める外国籍者に対する保護や権利の付与に関する政策の策定において、外在的な要因はどのように、そしてどの程度影響を及ぼしているのでしょうか?

例えば「国際規範」と呼ばれるもの、つまり国や人々が取るべき適切な行動についての国際的な共通認識は、政策形成に影響を与えているのでしょうか? 国際規範には法的拘束力はありませんが、道徳的、政治的な重みを持つ暗黙のルールや基準としての影響力があり、国家間の関係や国家と国際機関との関わりを形成したり、各国の政策や人々の考え方に影響を与えたりします。だからこそ、越境した人々の保護において、国際規範などの外在的な要因がどの程度、直接的または間接的に影響を及ぼしているかを研究することに大きな意義があると私は考えています。

私の研究では、量的および質的な調査と分析方法を組み合わせています。国単位のデータを用いた比較統計分析を行い、国際規範が各国の行動や政策に及ぼす影響を把握するために、国際人権条約の批准数や批准時期、またその国・社会の国際社会への文化的埋め込み度合いなどを分析に取り入れています。しかし、マクロな国家間の比較統計分析だけでは複雑で多様な実態を十分に明らかにすることはできません。そのため、興味深い発見があったときには、質的な方法を用いてより詳細な分析を行う必要があります。

多様な国家が持つ意外な類似性が示唆するものとは

「世界社会論」(World Society Theory)の影響を受けている私の研究では、国内要因と国際規範といったグローバル要因の両方が各国の政策形成において重要な役割を果たしているのではないかと考察しています。実際、世の中の国家の持つ多様性とは裏腹に、それらの国の社会制度や政策の基本設計には驚くほどの共通点が見られるのです。これは、適切あるいは望ましい行動とは何か、という共通理解を形成する規範的な「グローバル文化」とも呼べる包括的な「設計図」が存在しているからこそでしょう。

この「グローバル文化」が国内の政策に与える影響のメカニズムを理解することは、越境した人々に対する各国の対応を包括的に理解するうえで欠かせません。私の研究が、政治関係者や市民社会の構成員、そして越境した当事者の利益を最大化するための最善の行動方針を見出す一助となることを願っています。

この一冊

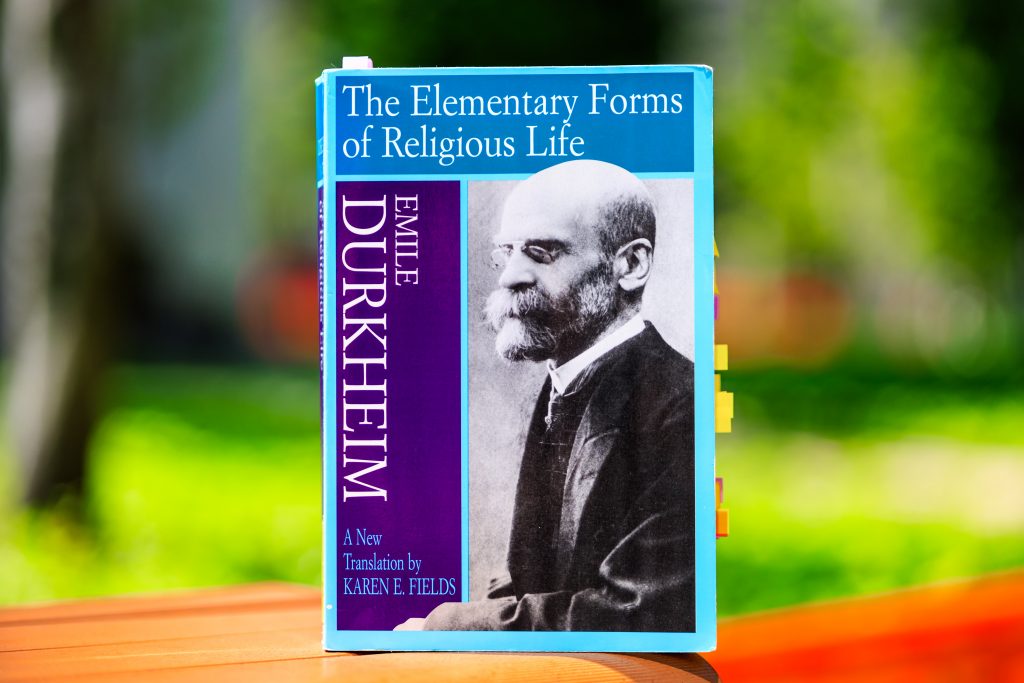

『The Elementary Forms of Religious Life』(邦題:『宗教生活の原初形態』)

(Émile Durkheim/著 Karen E. Fields/訳 The Free Press)

この本の中で、社会学の「創始者」の1人であるデュルケムは、社会における宗教の形成と影響について分析しています。大学2年生のときにこの本を読んだ私は、社会現象と個人の行動が密接に関係していることにハッと気づきました。この社会学的な洞察は、自分の経験を社会的に相対化して捉えることの大切さに気づかせてくれ、人生や社会における多くの事柄への理解を深めるうえで大いに役立ちました。

-

細木 一十稔 ラルフ

- 総合人間科学部社会学科

准教授

- 総合人間科学部社会学科

-

米国ミネソタ州のカールトン・カレッジ(社会学・人類学専攻)を卒業後、小学校の英語指導助手(ALT)やピースボートのボランティア通訳として勤務。その後、東京大学大学院総合文化研究科で修士課程(および博士課程の単位取得)を修了、カリフォルニア大学アーバイン校で社会科学の修士号と社会学の博士号を取得。大阪の関西外国語大学英語キャリア学部で助教授を務めた後、2019年より上智大学で教鞭を取る。

- 社会学科

※この記事の内容は、2024年5月時点のものです