私たちが男性や女性の生き方、家族のあり方について、「そもそもこういうものだから」と無意識のうちに想定していることは、本当に当たり前なのでしょうか。総合人間科学部の野々村淑子教授は、女性や家族をめぐる価値観の歴史的な変化に着目して研究に取り組んでいます。

私の専門は教育社会史です。近現代社会において自明とされている、子どもや家族、ジェンダーに関わる価値観が形成されてきたからくりを歴史的な流れから解明したいと考えています。

研究の原点となったのは、男女雇用機会均等法施行後の第一世代として、一般企業に就職した経験です。そこで感じたのは、当時、働く女性には男性の補助的な役割が求められていて、社会における女性像と家庭の中の女性像には近似性があるということでした。これに疑問を抱き、研究テーマになりうると考え、研究の道へ進みました。

当初は近代以降に模範とされた女性の生き方や家族像について研究していましたが、やがて近代以前の違った価値観に触れ、それが変容していった歴史を知りたいと思うようになりました。

男性が稼ぎ手として収入を得て、女性は専業主婦として家事や育児を担うという家族モデルは、産業化や近代市民社会の成立とともに中流層のステータスシンボルとして定着していったと考えられます。

では、中流層以外にはどのように広まったのでしょうか。それを探るため、現在、18世紀のイギリスの貧困層救済事業のなかで、母親をはじめとした家族がどういったまなざしを受けていたのかという研究に取り組んでいます。

近代的家族モデルはどのように広まったのか

18世紀のイギリスでは、中流以上の階層による慈善活動がさかんで、貧困層向けの無料の産院や診療所などが数多く設立されました。これらの事業への寄付を募る広報物、寄付金の用途や事業内容を記した報告書から、近代的な家族像に親和性を感じていた階層が貧困層を救済する際に提示した条件が分かります。

たとえば、産院では産婦に夫がいることが前提条件とされていたり、貧困児向け診療所では母親が守らないといけないルールが多数ありました。これらを紐解くことで、そもそも十分な収入がないと成立しない家族像や男女の生き方が、貧困層にまで入り込んでいく過程を見ることができます。

また、近代化とともに医療現場も変化し、産院では産婆のかわりに男性医師が参入し始めました。産婆たちが残した記録には、男性医師によって女性の身体よりも胎児の生命が優先されるようになったことへの葛藤が綴られています。さらに時代とともに、そうした生命観や女性の身体へのまなざしが産婆の世代交代とともに徐々に浸透していったことが当時の記録から分かります。

時代の断絶面を見て、過去の支配からの解放を目指す

日本においては明治期に西洋の近代家族像や良妻賢母といった考え方が広まり、やがて母性という言葉が使われるようになりました。もちろん、こういった価値観は現代の私たちにも大きな影響を及ぼしています。

自分の価値観を客観視することは困難ですが、時代を遡って違う価値観を知り、それがどの時点でどのように変わったのかを探ることで、当たり前と思い込んでいたことがどうやって形成されてきたのか考察することができます。時代の断絶面を見て、過去の支配から解放されること。それが私の目指すところです。

この一冊

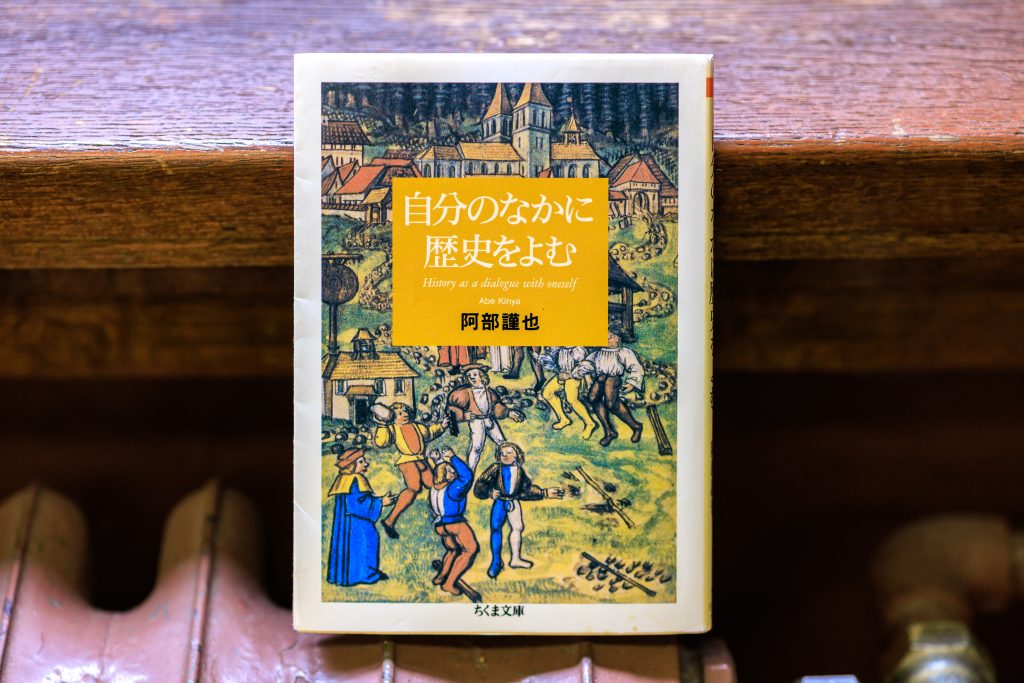

『自分のなかに歴史をよむ』

(阿部謹也/著 ちくま文庫)

歴史学の大家による高校生向けの入門書。著者は「それをやらねば生きていけないというテーマを選びなさい」と大学の恩師に指導され、修道院で育った経験から感じていた疑問や違和感を追究しようと歴史学の研究を始めます。自分を形成している過去を解きほぐすことで一生のテーマが見つかると教えてくれる一冊です。

-

野々村 淑子

- 総合人間科学部教育学科

教授

- 総合人間科学部教育学科

-

お茶の水女子大学文教育学部卒。企業勤務を経て、東京大学大学院教育学研究科単位取得後退学。博士(教育学)。九州大学教育学部講師、助教授、九州大学大学院人間環境学研究院准教授、教授等を経て、2025年4月より現職。

- 教育学科

※この記事の内容は、2025年6月時点のものです