学科の特色

哲学科は大学創立時に創設された、上智大学で最も歴史と伝統のある学科の一つです。哲学を学ぶ学生たちそれぞれの人生が開かれるうえでの「道」の自覚を大切にするという理念にもとづき、さまざまな個性や信条を持った人びとが、「自らの力で考え、表現し、他者と共に考える」能力を養うことで全人間的に成長し、自己実現を目指します。

その努力を支え、精神的な成長をうながせるよう、少人数制を基本とする体系的教育を徹底。出版・ジャーナリズム・芸術・政治・宗教などの分野で活躍する人、研究者、教員、公務員など、多くの指導的人物を輩出しています。

カリキュラムの特徴

古代ギリシアから中世キリスト教世界、近現代にいたる哲学・思想を研究し、思考することを学ぶ

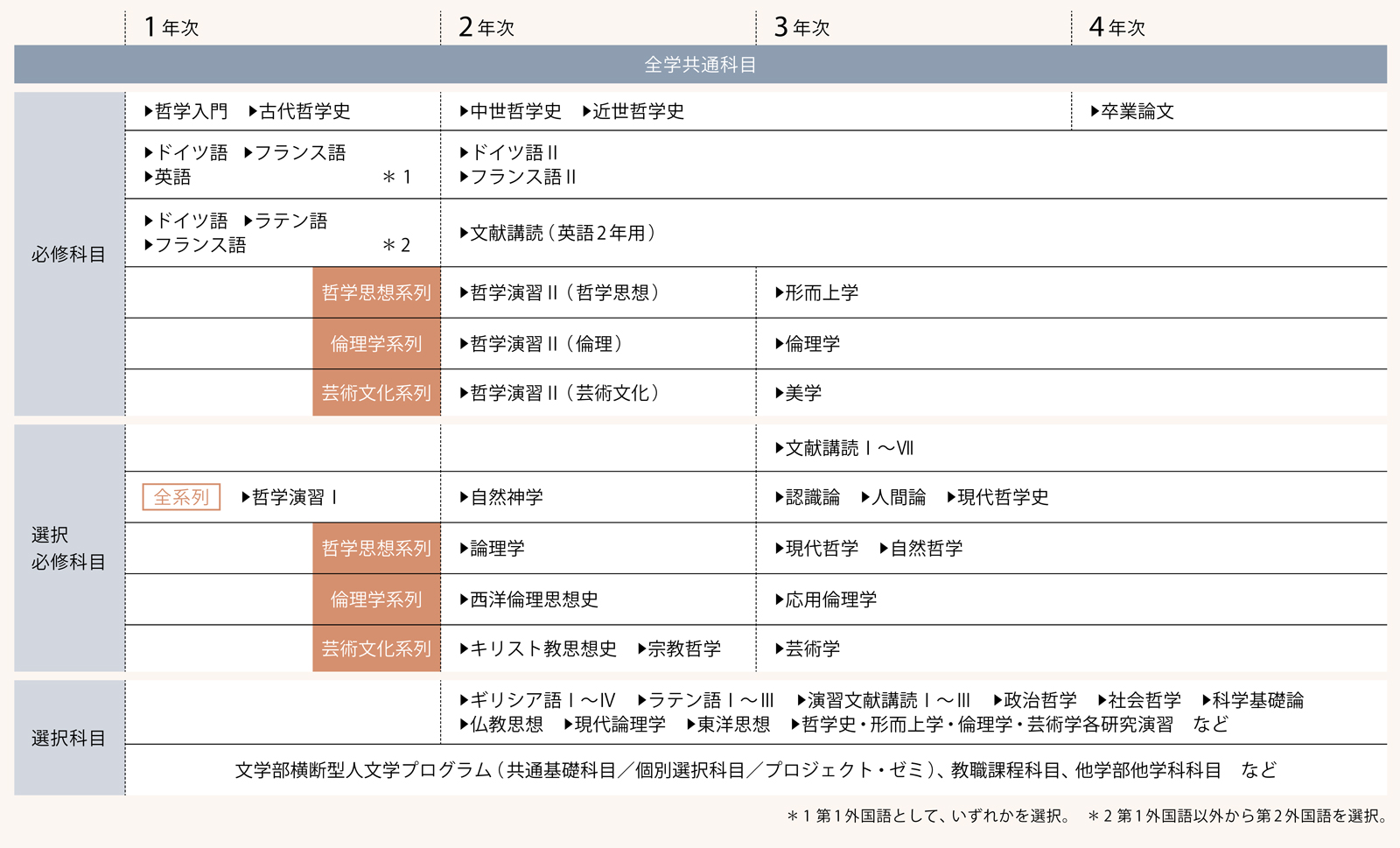

「人は哲学を学ぶことはできない… < 哲学すること> を学びうるのみである」というのはカントの名言です。哲学は単なる知識ではなく、私たちの経験全てに行きわたる思考経験です。その「学び」に役立つのは、よいテキストを読み込み、仲間と議論し、書いて表現することです。1~2年の「哲学演習」では、語学力を高めつつ、「聞き、話し、読み、書く」練習を繰り返します。また「古代」「中世」「近世」の哲学史科目では、選り抜かれた思想やテキストに出会えます。2年次からは個人の関心にもとづいた系列を選びつつ、さらに「形而上学」「倫理学」「美学」などの体系科目では個々の思想を結び付けて専門性を深めていきます。そして、最終学年では「卒業論文」で自分の思考体験を形にします。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 哲学入門

哲学的思考を呼び起こす11のテーマ( 哲学と学問性、倫理、ことば、人格的同一性、時間、芸術、歴史、宗教などに関わる)に向き合いながら、物事を深く考えるための問いのありかを探究します。

- 哲学演習Ⅰ

哲学を学ぶうえで必要となる考え方、テキストの読解と分析方法、レポートや論文の書き方、口頭発表や共同研究の進め方、文献の検索方法などを少人数のゼミナール形式で習得します。

- 哲学演習Ⅱ

3つの系列ごとに行うゼミナール形式の授業。課題文献の講読を通して哲学演習Ⅰで培った力を発展させ、さらにプレゼンテーションやディスカッションを経験し、専門的研究力を高めていきます。

- 古代哲学史※

プラトン、アリストテレスを中心に、古典ギリシア哲学の成立から展開の歴史を紐解きます。哲学が何を問う学問なのか、という基本を理解し、イデア論、質料形相論などの基本概念を身につけます。

- 中世哲学史※

社会的・教育的・宗教的状況を踏まえながら、2〜16世紀における古代教父および中世哲学の流れをたどります。哲学思想の発展や主な思想家の思想的モチーフについて知識を深めます。

- 近世哲学史※

13~19世紀までの西洋哲学思想の約600年の流れについて、多くの思想家を取り上げながら概観します。そして客観的知識を習得し、文化思想に対する独自の考えを培っていきます。

※哲学科基幹科目

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(社会)

- 高等学校教諭1種(公民)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

研究テーマは、真理、幸福、美、死、神、歴史、自己同一性、感情、自由意志、他者といった伝統的なものから、人権、動物の権利、格差、風景、孤独、AI といった現代的、具体的なものまで多岐に渡ります。またそのスタイルも、一つひとつの社会現象や倫理問題を批判的に論じるものから、一人の哲学者のテキストを厳密に読み直す、あるいは比較研究など、学生の関心によってさまざまです。

教育の目的・方針

-

建学の精神である上智の探求(Philosophia)に基づき、古今の哲学思想や哲学的問題をその本質から学ぶことによって、優れた思考力・理解力・表現力を養うこと

-

哲学・倫理・美学・宗教等の研究者及び教育者を育成するとともに、他者のために、他者とともに生きる自立的な人格を育成すること

-

本学科では、建学の精神である上智の探究(Philosophia)の理念に基づき、哲学・思想を根本から研究することによって、人間と世界に関する広く深い理解をもって現代社会に貢献できる人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 人間と世界をめぐる哲学的問題、なかでも「真」「善」「美」という基本的価値をめぐる哲学的問題の内容と意味を十分に理解し、それらを自ら考える能力

- 哲学的問題を探求してきた人類の歩みに関する十分な知識・教養をもち、その探究の継承者としての自覚と責任をもって探究を続ける能力

- 哲学的問題を自ら考えかつ他の人々と共に考え、哲学の古典文献を原語で読解する能力

- 現代社会の諸事象の根底にある哲学的問題を洞察し、それを哲学的な知識・教養および思考力を基盤として探究し、その成果を説得的に表現する能力

- 以上の哲学的知識・技能・態度を基盤として、自律的に〈他者のために、他者とともに〉生きることによって、多様なものが共生する世界に貢献する能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、次のようにカリキュラムを編成しています。

- 「体系的な科目」(「人間論」「認識論」「自然神学」「形而上学」「倫理学」「美学」)により、哲学の諸問題に関する系統的な理解と、それらをめぐる哲学的な思考力を養う

- 「哲学史科目」(「古代哲学史」「中世哲学史」「近世哲学史」「現代哲学史」)により、人類の哲学的探究の歩みに関する知識と教養を養う

- 「演習科目」および「文献講読」により、哲学的な問題を討論・対話を通じて探求する技法と作法、哲学的文献の読解の技能、およびそれに必要な外国語の技能を養う

- 「哲学思想系列」「倫理学系列」「芸術文化系列」の三系列に配置された「系列科目」により、一人一人の哲学的関心を系統的に方向づけ、主体的に研究に取り組む技法と作法を養う

- 「卒業論文指導」「卒業論文」により、探究を自律的に計画・遂行し、その成果を公共的・学術的に表現する技法と作法を養う

-

本学科では、次のような学生を受け入れます。

- 人間とそれをとりまく世界にさまざまな問題を見出し、その問題の表層的な解決ではなく本質的な理解を求めて、主体的・対話的・協働的に探求することに強い関心と意欲を持つ。

- 〈知恵を愛し求めること〉としての哲学を通じて思考力、判断力、表現力を陶冶することによって、〈他者とともに他者のために生きる〉ことに強い関心と意欲を持つ。

- 人間の社会、文化、歴史に関する基礎的な知識・教養と、日本語の優れた理解力・表現力、および堅実な英語の技能を持つ。

教員一覧

荻野 弘之 教授

| 研究分野 | 古代ギリシア哲学を中心に、プラトンからストア派にいたる思想を研究 |

|---|

川口 茂雄 教授

| 研究分野 | 認識論、現象学、言語哲学、歴史哲学などを研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

鈴木 伸国 教授

| 研究分野 | 近代ヨーロッパ哲学、特にフィヒテおよびドイツ観念論について研究 |

|---|

佐藤 直子 教授

| 研究分野 | 中世神秘主義と近代の超越論哲学の関係などを研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

寺田 俊郎 教授

| 研究分野 | 近現代の実践哲学、臨床哲学、対話の哲学、Global Ethicsなどを研究 |

|---|---|

| 関連記事 |

長町 裕司 教授

| 研究分野 | 東西の宗教哲学とともにドイツの近現代哲学を重点的に研究 |

|---|

杉尾 一 准教授

| 研究分野 | 自然科学の哲学、特に量子力学の認識論的問題を研究 |

|---|

青田 麻未 助教

| 研究分野 | 英米系環境美学・日常美学、都市美学(Urban Aesthetics ) |

|---|