西洋中世思想を専門とする文学部の佐藤直子教授。ルネサンス期に教会政治家、哲学者・神学者として活躍したニコラウス・クザーヌスの文献を丹念に読み解き、神秘主義の研究に取り組んでいます。

誰しも時として「私と世界の根源」を考える時があります。洋の東西を問わず、哲学の伝統のうちにはこうした神秘主義的思索が「テクスト」として豊かに残されています。このテクストを手掛かりに、思考とは何か、思考の究極的な的である「根源」とは何かを考える、これが広くは私の研究です。

注目しているのはニコラウス・クザーヌスという15世紀前半の思想家です。彼は「コンスタンティノープル陥落」という歴史の転換期に、高位聖職者としてカトリック世界を率いていました。その激務の傍らで彼は文献蒐集に勤しみ、古典古代・キリスト教古代からラテン中世の神秘主義を受容し、時代の課題と向き合いながら自らも神秘主義的なテクストを著します。「対立物の一致」が彼の神秘主義的思索の鍵概念です。通常、理解は相違を見極め区別することで成立しています。「A, B, C, D…」「自-他」。対立項をなすそれらは根源において一致する、とクザーヌスは説くのです。また相違に「優劣」「是非」を読み込み排他的行為に走るのが人間の常ですが、彼は相違を根源の豊かさの顕われとし、「対立物の一致」を自らの宗教寛容論の基盤に据えるのです。クザーヌスの思索は現代の私たちにも示唆を与える、と私は考えます。

欄外メモにも注目

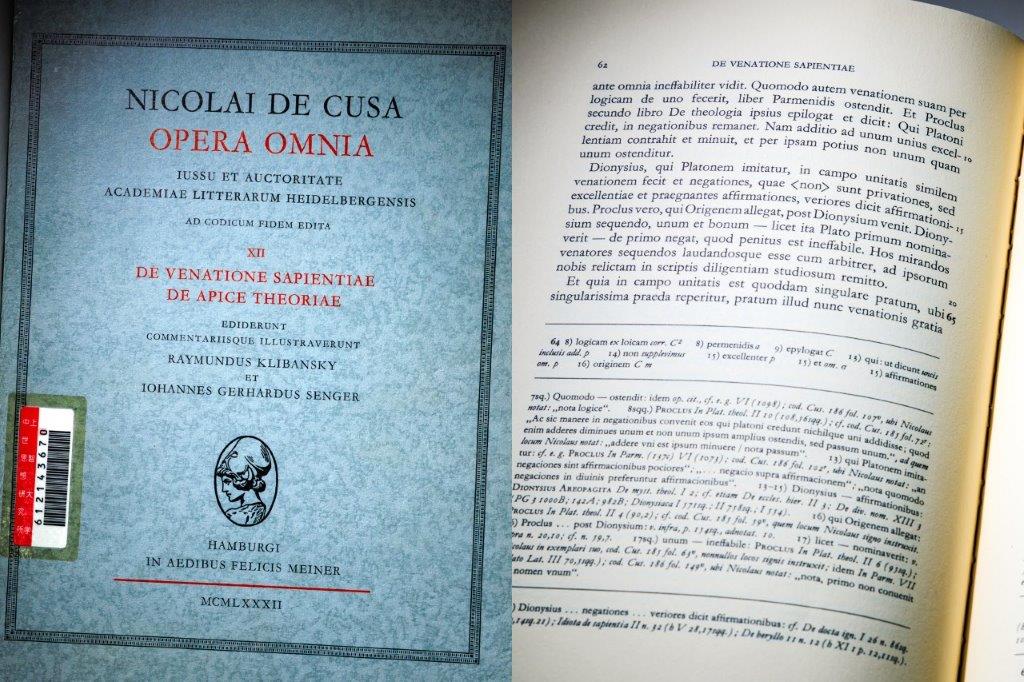

クザーヌスは古今の思想を受容しつつ自らの思想を形成しているのですが、それはヨーロッパで――クザーヌスに関しては出身地・ドイツで――行われてきた厳密な「テクスト・クリティーク」に基づいて言えることです。活版印刷登場前のテクストは写本です。人の手で書き写されていくなかでテクスト間に差異が生じてきます。著者が本来何を記したかを確認する膨大な作業が「テクスト・クリティーク」です。幸いなことにクザーヌスの場合「テクスト・クリティーク」を経た批判校訂版がすでに刊行されています。批判校訂版の注には写本間の違いや、彼が確実に参照した過去の著述家のテクストも記されています。「確実に」という点は、他の著述家とのモチーフの重なり、クザーヌスの蔵書、さらに欄外に彼が記した印やメモから断定されます。彼の蔵書の一部は欄外メモとともに活字化されており、思想受容の研究はしやすい状況です。クザーヌスを通して西洋思想の水脈を見て取ることができるのです。

一方で彼は幾何学や自然科学に通じ、日用品や当時の「ゲーム」を著述に登場させており、ルネサンス期ならではの神秘主義者でもあることを付け加えておきます。

図書蒐集と翻訳企画

さて私は本学の「中世思想研究所」の所長を兼務しています。この研究所は私の学生時代すでに本学にあり、長く支えてきたのは私の恩師です。恩師が中心となりこの研究所は西洋中世思想とその隣接分野の一次文献(批判校訂版、近代語訳共)と重要な二次文献を収集し日本中の研究者に供してきました。また他大学の研究者の協力を得て重要な文献の邦訳を刊行しています。こうした活動は中世の知的拠点を彷彿とさせるものです。私個人の研究には限界がありますが、研究所を通して、大学や世代の垣根を超えて中世思想とその隣接分野の研究に携わる多くの研究者のお役に立ち、西洋中世思想の普及に資することができれば、たいへんに嬉しいことです。

この一冊

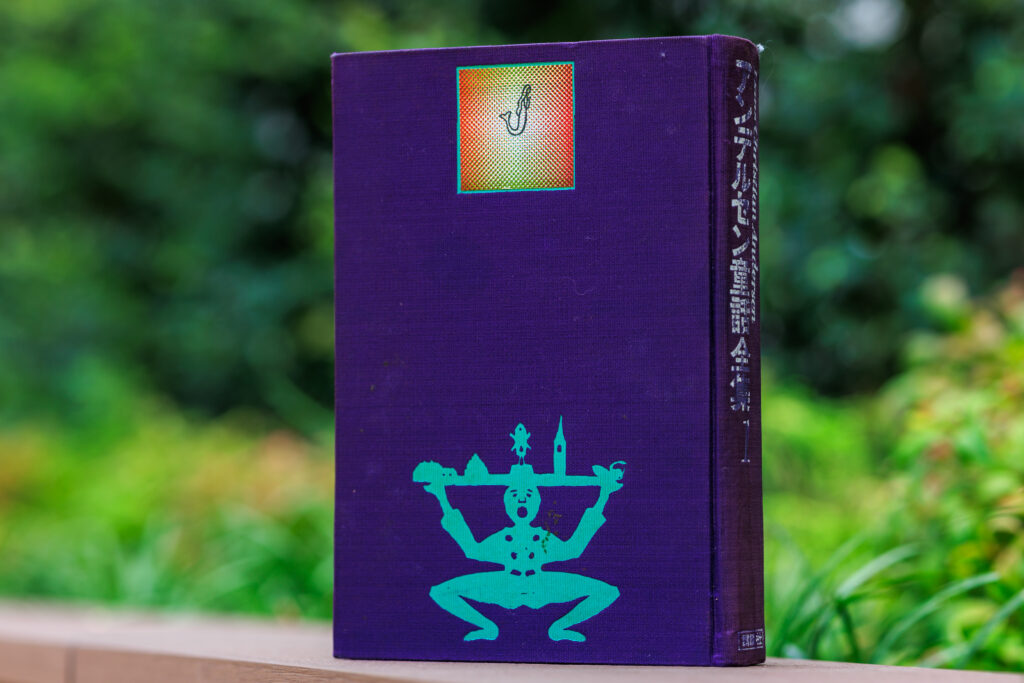

『アンデルセン童話全集 全8巻』

(ハンス・クリスチャン・アンデルセン/著 矢崎源九郎/訳 講談社)

写真は第1巻、3歳のバースデー・プレゼントです。それ以来、全巻を幾度となく読み返しています。全文に接することで、キリスト教信仰に根差した彼の深い洞察に触れていただければと思います。

-

佐藤 直子

- 文学部哲学科

教授

- 文学部哲学科

-

上智大学文学部哲学科卒、同学哲学研究科博士前期課程修了、同博士後期課程満期退学。修士(哲学)、上智大学文学部哲学科講師、同助教授・准教授を経て、2010年より現職(同学中世思想研究所所長2008年―現在)。

- 哲学科

※この記事の内容は、2023年9月時点のものです