映画監督としても活動する外国語学部のジョン・ウィリアムズ教授は、映画製作や芸術実践の技術を教えることで、学生の好奇心や注意力、共感力を養いたいと考えています。芸術を通して佐渡島の活力を都市に届けようとする、ウィリアムズ教授の研究プロジェクトとは?

私は映画製作者として、脚本、監督、プロデュースを手がけています。私の映画には自分で脚本を執筆したフィクション作品もあれば、古典文学を翻案した作品もあり、最近ではドキュメンタリーの製作にも取り組み始めました。大学の授業では映画製作の技術を教えており、画面構成、カメラワーク、俳優の動きとカメラ位置の調整、俳優とのコミュニケーションなどを扱っています。これをより哲学的なアプローチへ広げるため、学生には自分が伝えたいストーリーとそれを伝えたい理由も考えてもらいます。

映画製作に興味を持った学生はさらに私のゼミを履修し、卒業制作として15~20分の短編映画の脚本執筆と監督に取り組みます。現在、ゼミの卒業生の何人かは映画業界でキャリアを積んでおり、映画監督もいれば、映画ビジネスの仕事に就いた人もいます。

映画製作を通じて、佐渡島の魅力を表現する

私の研究は当初、芸術が地域活性化に果たす役割に焦点を当てていました。このテーマに興味を持ったのは、日本海に浮かぶ佐渡島の小さな漁村・北鵜島(きたうしま)で、住民の暮らしを伝えるドキュメンタリーを撮影していたときのことです。この地を度々訪れるうちに、映画製作者や舞台演出家などの芸術家たちは、衰退する農村地域の活性化にどのような貢献ができるだろうと考え始めたのです。

まず手始めに取り組んだのは、劇の演出です。台風で流された神社の跡地で日本海を背景にし、言わば天然のステージで上演する計画でした。私が英国ウェールズ出身ということもあり、演目にはウェールズの詩人ディラン・トマスの有名な戯曲で、北鵜島を彷彿とさせる小さな漁村が舞台の「ミルクウッドのもとに」を選びました。この設定を北鵜島に変えて上演することで、東京から観客を呼び込む手段にしたいと思ったのです。さらに、演劇フェスティバルを毎年開催し、地域の活性化を支援できたらとも考えました。

残念ながら、新型コロナウイルスの感染拡大により、大勢の人を村に呼び込むことができなくなりました。そこで、私はこの計画を映画製作に切り替えたのです。ウェールズの戯曲の主題を基に、佐渡の伝統芸能である人形芝居や伝説を取り入れ、劇を映像化することにしました。

視点を変え、農村部の活力で都市生活を豊かに

撮影を進めるうちに、私は当初の考えに疑問を抱き始め、ついには地域活性化に関する自分の見解が完全に的外れだったという結論に達しました。北鵜島の住民ははつらつとしていて、すでに活気に満ちあふれていたからです。彼らに活性化の必要がないことは明らかでした。むしろ私や学生たちのような都市生活者にこそ、活性化が必要だと考えるようになったのです。

物質的な豊かさとは裏腹に、都市生活者の多くは、長時間労働や過剰なテクノロジーに囲まれた消費社会の影響で生気に欠けて見えます。若者のうつ病の発症率は世界的に高く、その傾向は教室でも見られ、私は学生の変化に気づくようになりました。この原因は自然とのつながりの欠如にあると私は確信しています。

こうして、私は計画の重点を映画から芸術全般へと変更し、佐渡島にすでに備わる活力を探究する手段として、芸術を活用することにしました。佐渡の自然からインスピレーションや活力を受け取って都市部へ持ち帰ってほしいという願いから、私はさまざまな芸術家や研究者を現地へ案内するようになりました。

さらに世界には、自分が住む地域特有の活気や自然界とのつながりを芸術で表現したい、という共通の関心を持った芸術家が大勢いることも分かりました。私は人間の幸福にとって農村部の存在が重要だと信じており、自然と人のつながりを重視しています。都市を中心拠点と見なす従来の考え方はもはや妥当ではありません。今では、佐渡島から世界各地の小さな集落とつながることが可能です。私はノルウェーの芸術家・映画製作者のエリザベス・ブルン氏と協力して、創造性や活力を同じように追求する集落の世界的ネットワークを構築しようと試みています。

上智大学では、政治学を専門とする国際教養学部の伊藤毅教授と共に、2023年度から「Meaningful Life」という科目を担当しています。授業の一環として、学生は北鵜島に滞在し、村での生活に基づく作品制作に取り組むほか、地域の環境・文化・農業を調査するのです。北鵜島の人や自然との触れ合いを通じて、気候変動などの差し迫った課題を理解する手がかりを見つけ、学生が自分の人生観を見直すきっかけになればと期待しています。一般的に多くの学生は、豊かな暮らしに至る道として、大企業への就職や物質的な利益を優先しがちです。佐渡島での体験を経て、彼らがこうした価値観を問い直すことを願っています。

私は今も映画製作に興味を持ち、佐渡島に関する映画をさらに数本撮りたいと考えています。共同作業による創作活動は、学生の好奇心や注意力、共感力を養う上でも役立ちます。他者を理解し共感する力は、動物やその他の生き物への理解にもつながるはずです。作家や映画製作者など、芸術家たちはストーリーテリングを通じて人々の共感を育みますが、私は学生たちにも、想像力に富んだ映画製作を通して、お互いや世界とのつながりを実感し、その結びつきを深めていってほしいと思っています。

この一冊

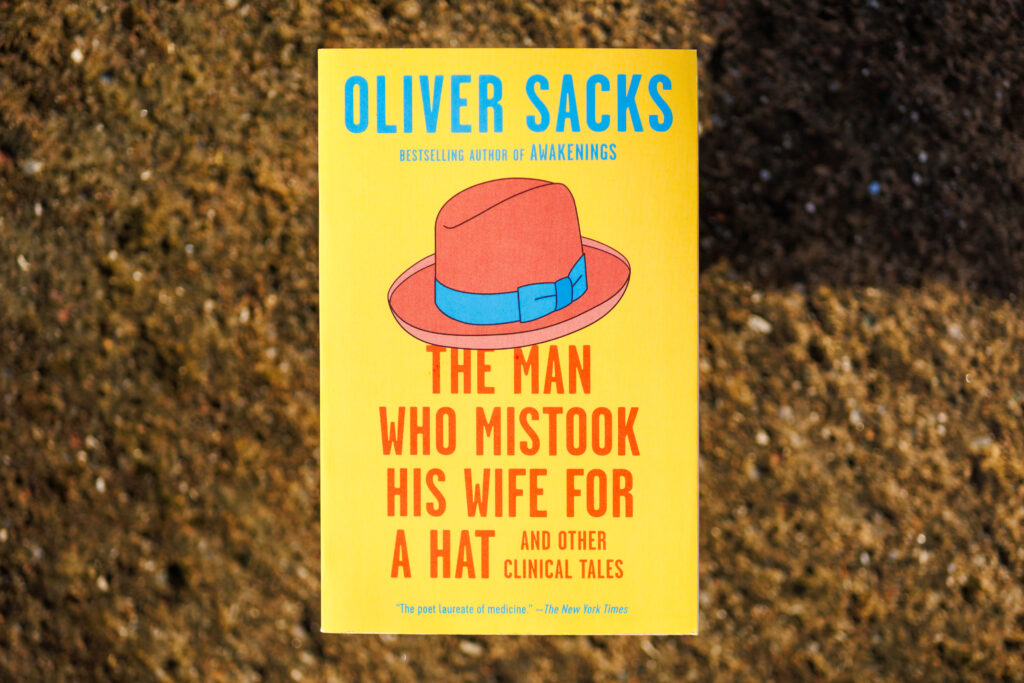

『The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales』(邦題:妻を帽子とまちがえた男)

(Oliver Sacks/著 Vintage)

この本は私の人生観を大きく変えました。高名な脳神経科医オリバー・サックスの著書で、さまざまな脳障害や神経疾患を抱える患者たちのエピソードから構成されています。文学作品とも科学文献とも取れ、共感やストーリーテリングの事例研究でもあります。著者の患者に対する関心や配慮に惹きつけられると同時に、新たな世界観が切り拓かれ、私たちの精神の限界と可能性について考えさせられる一冊です。

-

ジョン・ウィリアムズ

- 外国語学部英語学科

教授

- 外国語学部英語学科

-

英国ウェールズ出身。ケンブリッジ大学でフランス文学とドイツ文学を学び、1988年に来日。10年間名古屋に在住し短編映画やドキュメンタリー映画を製作したのち、最初の長編映画「いちばん美しい夏」を発表。以来、脚本家、映画監督、プロデューサーとして長編作品を多数手がける。さらに企画開発、共同製作、プロデューサー育成など、日本映画界の多分野で活躍。2001年より上智大学に勤務。

- 英語学科

※この記事の内容は、2023年9月時点のものです