どうすれば組織目的を達成できるのか――。組織をコントロールするために必要な会計理論を構築するのが「業績管理会計論」です。そこに人間の心理を取りこむ意義について、経済学部の若林利明准教授が語ります。

企業や非営利団体などの組織は、何らかの目標を達成するために運営されています。たとえば企業なら、「業績を上げたい」「企業価値を最大化したい」などがあると思います。従業員が組織の目標に向かって行動選択をする、つまり組織をコントロールするには、どのような仕組みが必要なのかを会計学的に考えるのが、業績管理会計論です。私はそれに心理的な要因を加えることで、会計理論の精度を高める研究をしています。

何に基づき業績を測るべきか。意欲の源を理論化する

目標達成に向けて従業員全員が最大限の努力をしてくれるかというと、なかなかそうはいきません。ちょっとサボったり、ちょっと手抜きをしたりする人は必ずいるものです。もちろん真面目に働く人もいます。どちらも同じ賃金であれば「サボった方が得じゃないか」と考えるのが人間です。だからこそ、真面目に働いた方が得をする仕組みをつくる必要があるわけです。私が考えているのは、従業員の業績をどのように測定し、どのように褒賞を与えるかといった最適な仕組みづくりです。

例をあげましょう。自分がチェーン店を運営する経営者だとします。各店舗の店長に、どのような契約で給与を支払えば、目標達成のための行動をとってくれるでしょう。売り上げに応じて支払うのであれば、利益率が低くても高額な商品を大量に扱うでしょう。利益に応じて支払うとすれば、利益率の高い商品を多く売ろうとしたりコストカットをするでしょう。あるいは、客数に応じて支払うのであれば、集客力が上がるイベントをするかもしれません。

何に基づいて業績を測るかで、店長の行動は変わるのです。できるだけ企業目標に沿った形で行動を変えてもらうには、どんな仕組みが必要か。その理論を構築するのが、私の研究です。

数式に人間心理を含めることで「理論」が「リアル」に

理論の構築には数理モデルを用います。つまり関数による計算式を使うのです。ただし、人間の行動はいろいろな要因の影響を受けますから、そのすべてを関数に入れてしまうと複雑すぎて解けなくなります。関数にどんな要因を含めるかという選択には、研究者の経験とセンスが問われるのです。

私が着目している要因は、人間の心です。人は収入を得るために働くのですが、働くという営みの根底には心があります。私はその心の要素を数式に入れていくことで、理論を拡張させているのです。

今注目しているのは、組織への帰属意識です。「この会社が好き」「ここで長く働きたい」という愛着をどれだけ持っているかどうかが、行動に与える影響は大きいと考えています。では帰属意識がどれだけ高ければ業績に貢献するのか、それを数式の中に含めるのです。

私の研究によって、組織の業績や顧客満足度を上げるのはもちろんですが、一番の願いは働く人たちの幸福度を上げることです。多少ずるいことをしてしまうのが人間ですが、野放しにせず、真面目に働く人が報われるような制度をデザインしたい。そのためには、どのような尺度で人の働きを測定し、褒賞を与えるかを考えることが重要なのです。

この一冊

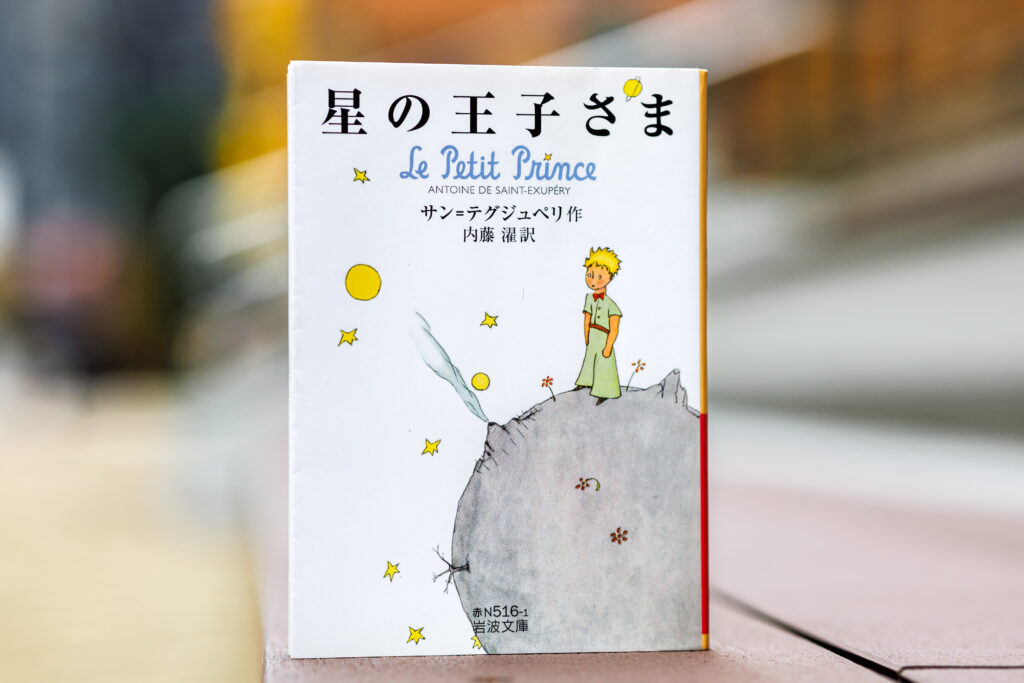

『星の王子さま』

(サン・テグジュペリ/著 内藤濯/訳 岩波書店)

中学生のときには王子の運命にもの悲しさを知り、大学生時代は恋愛小説として読み、会計学の研究者になってからは「自分も計算ばかりしている『実業家』みたいだ」と反省したり……。人生で何度も読み返したい本です。

-

若林 利明

- 経済学部経営学科

准教授

- 経済学部経営学科

-

早稲田大学商学部卒、同商学研究科博士後期課程修了。博士(商学)。早稲田大学商学学術院助教、上智大学経済学部助教などを経て、2020年より現職。

- 経営学科

※この記事の内容は、2022年9月時点のものです