上智大学国連Weeks June 2025 実施報告

6月10日から24日まで「国連の活動を通じて世界と私たちの未来を考える」をコンセプトに、「第23回上智大学国連Weeks June,2025」が開催されました。全5件の多彩なプログラムが展開されました。

「JICAと人間の安全保障:理念と実践~国際機関との連携も含め~」JICAの田中明彦理事長をお招きして

2025年6月10日、シンポジウム『「JICAと人間の安全保障:理念と実践 ~国際機関との連携も含め~」JICAの田中明彦理事長をお招きして』が開催されました。対面で約200人、オンラインで約220人、合計で420人近くが参加しました。本イベントは、グローバル教育センターの東大作教授が企画と司会を務め、「人間の安全保障と平和構築」をテーマに2016年から実施している連続セミナーの一環として行われました。

冒頭にサリ・アガスティン上智学院理事長と池田真本学務担当副学長がそれぞれ開会の挨拶を行い、その後、独立行政法人国際協力機構(JICA)理事長の田中明彦氏が登壇しました。田中氏は開発協力大綱や日本国憲法の前文を引用しながら、「人間の安全保障」という概念が歴史の中でどのように形成されてきたかを丁寧に解説しました。国家による安全保障の限界として、1)国家間の戦争や、2)国家自身が圧制者となる可能性、3)脆弱国家など国家そのものが機能不全になる可能性などを指摘しました。その上で、「人間の安全保障」の脅威として、戦争など「社会システムからの脅威」、地震など「物理システムからの脅威」、疫病など「生命システムからの脅威」があり、それらが複合的に脅威となっている中、人間の安全保障をどう守るか考えることの重要性を力説されました。そうした複合的脅威を「減少」させたり、脅威から「保護」したり、脅威に対して「より強靭な社会」を作ることが重要で、そのためにJICAが具体的にどのような事業を展開しているか、多くの事例を紹介しながら、詳しく説明しました。さらに田中氏は「平和構築の取り組みには多様なステークホルダーとの協働が不可欠」と述べ、各分野の専門家の協力が「人間の安全保障」を実現する鍵であることを強調しました。

後半のパネルディスカッションでは、参加者から積極的な質問が寄せられ、田中氏は一つひとつ丁寧に回答しました。最後に、「人間は期待によって生きている。平和を考えられるようになれば、平和は生まれる。平和の未来像を示し続けることが重要だ」と力強いメッセージを送り、参加者に深い印象を与えました。

「国際的な人の移動:現状と課題」

12日、国際的な人の移動の現状と課題を議論するシンポジウムが、国際移住機関(国連IOM)との共催で行われ、対面・オンラインあわせて約270人が参加しました。世界各国で移民や難民など「人の移動」に関する課題が政治的な争点になっていると同時に、受け入れ側では人口減、労働者不足の観点からの課題も深刻化している今、エビデンスに基づいた考察から分断を超えた共生を共に探ることが目的です。

冒頭、国際移住機関アジア太平洋地域代表の加藤伊織氏によるビデオメッセージが上映されました。国連IOMのミッションと、世界的な人の移動に関する傾向や役割について解説し、「大切なのは移住という現象を正しく理解し、誰もが尊厳をもって安全に移動できる社会をどう築いていくかを冷静かつ建設的に考えていくことだ」と、本シンポジウムがこれからの行動や対話につながることに期待を寄せました。

プレゼンテーションパートでは、まず経済学の専門家の立場から、前・南山大学国際教養学部教授の平岩恵里子氏が登壇。アジアにおける国際労働力移動の状況や経済学的視点から移動による影響を解説し、「日本は既に国境を超える移動の潮流の中にいてどう受け入れるかが課題である」と強調しました。

続いて、ビジネスの立場から一般社団法人 日本経済団体連合会 産業政策本部上席主幹の脇坂大介氏が、国際的な人材獲得競争下での日本の現状に危機感を示したうえで、経団連が提言する外国人政策について説明し、外国人も働きやすい社会への展望を語りました。

そして、国際関係論の専門家の立場から本学法学部の岡部みどり教授は、欧米の事例を中心に移民政策を紹介し、「移民受け入れに成功している国はまだない」と現在は世界的に移民政策の実験段階にあると述べました。

最後に国連IOM駐日代表のナッケン鯉都氏は、国際移住ガバナンスと社会統合の観点から、エビデンスに基づく政策立案や外国人に対する国民の意識改革など、日本の移住者に関わる課題解決を推進するための方向性を示しました。

後半のパネルディスカッションでは、「人の移動を持続可能にするために日本がすべきこと」「モノと同じようにヒトも自由に移動させるのはどうか」「緊急性の高い難民への支援との両立」など多角的な視点から質問が寄せられました。最後にナッケン氏が「エビデンスを知ること、移民や外国人問題について身近に話すこと、外国人移民と交流することを意識して、当事者として移民をどう受け入れるかを考えてほしい」と総括し、本シンポジウムを終えました。

「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ」

17日、国際機関や国際協力分野でのキャリアを目指す人たちを対象にキャリア・ワークショップを開催しました。冒頭、モデレーターを務める国際協力人材育成センター(SHRIC)副所長の梅宮直樹教授から本日の登壇者の紹介がありました。

来賓として挨拶を行った世界銀行副総裁兼官房長のマーシー・テンボン氏は、世界180ヵ国約30,000人の職員が集う国際組織である世界銀行グループのミッションや役割を紹介し、「人類が持続可能に暮らせる地球で、貧困のない世界を実現することが世界銀行グループの目標。本日は質疑応答や対話を通じて自身のキャリアや経験を共有することを楽しみにしている」と参加者に呼び掛けました。

続いて、国連人口基金(UNFPA)駐日事務所長の成田詠子氏が基調講演を行いました。UNFPAでバングラデシュやイエメンなどで20年以上の勤務経験を持つ成田氏は、国際機関で働くうえで必要なスキルとして、①端的に話をまとめる力、②質問に的確に答える能力、③堂々と振舞う自信の3つを挙げました。そのうえで、成田所長は自身がJPO(Junior Professional Officer:各国政府の費用負担を条件に国際機関が若手人材を受け入れる制度)の試験を3度受け、3回目でようやく合格した経験を明かしました。「あきらめずに挑戦し続けたからこそ、今があります」と語る姿は、参加した学生たちに大きな励みとなりました。

後半のワークショップではテンボン氏、成田所長に加え、一般社団法人海外コンサルタンツ協会 (ECFA)前専務理事の髙梨寿氏、外務省国際機関人事センターの美土路昭一氏、独立行政法人国際協力機構(JICA)人事部参事役の近藤整氏、アフリカ開発銀行 アジア代表事務所次席の木下直茂氏、SHRIC所員などの担当者らが参加。各ブースでは、学生や高校生がキャリアの相談や仕事の魅力について熱心に聞く姿が見られ、会場は大いに盛り上がりました。

参加者の声:

◆「将来国際機関で働くのが夢なので、学生の間どのようなことをして過ごせばいいのか、国際機関での働き甲斐などを学ぶことができてモチベーションになりました」(高校生)

◆「机上の空論だけで国際問題を解決するのではなく、現地に出向き、その国の人々や文化と触れ合うことの大切さや、日本人として世界で起こっている問題にどうアプローチするかなど、将来に向けて本当に有意義なことを教えて頂いた」(高校生)

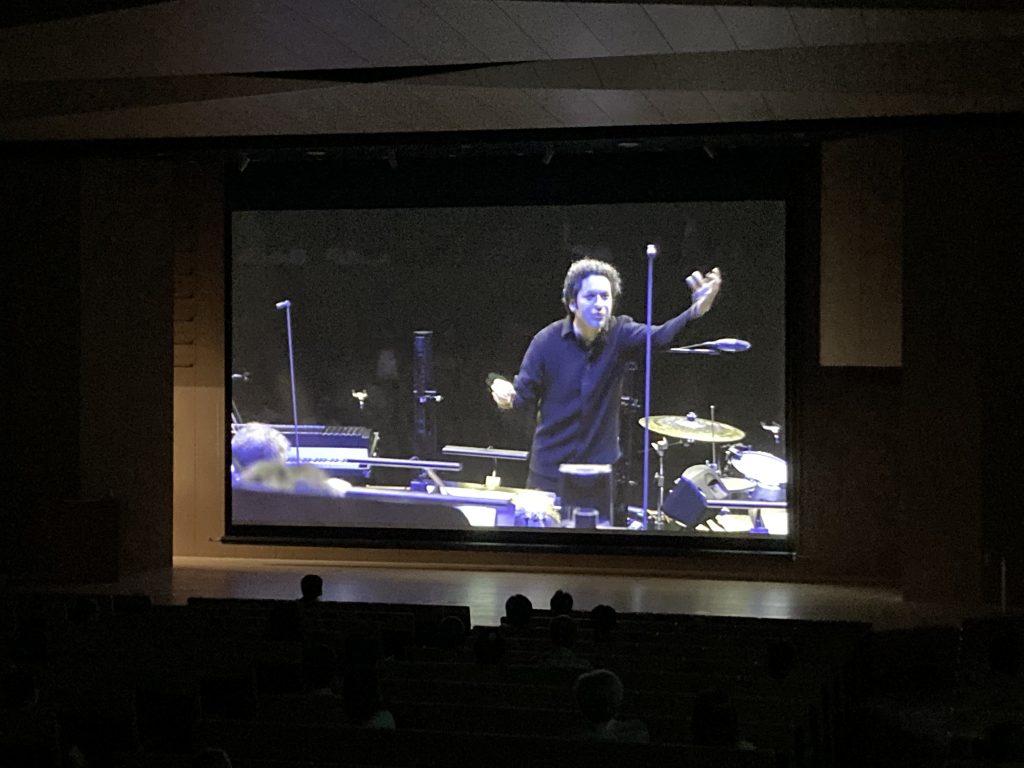

難民映画祭「ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦」

20日、難民映画祭の企画として、国連UNHCR協会の後援を受けて「ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦」が上映され、本学学生・高校生・卒業生・一般の方合わせて134名が参加しました。

冒頭挨拶およびモデレーターは国際協力人材育成センター(SHRIC)副所長でグローバル教育センターの梅宮直樹教授。上映に先立ち、第1部としてアジア経済研究所地域研究センター主任研究員の坂口安紀氏によるミニレクチャーが行われました。

グスターボ・ドゥダメルは、南米ベネズエラ出身の世界的な指揮者で、2004年のグスタフ・マーラー国際指揮者コンクールで優勝。以来世界各国の交響楽団を指揮しているクラシック音楽界のスーパースターであるが、幼少期よりベネズエラの音楽教育「エル・システマ」を受けてきたことでも知られています。「エル・システマ」は、1975年にベネズエラで始まった音楽教育システムで、政府の支援のもと、子供たち(特に貧困層)が無償で楽器と音楽指導を受けられ、音楽体験を通じて優れた社会性を身につけられるとして、世界中で注目されています。

ベネズエラについては、世界最大の産油国である一方で、経済政策の失敗で経済破綻に陥り、GDPが7年間で5分の1まで縮小し、治安の悪さは世界ワーストレベルで人口の約4分の1が国外に逃れるという状況にある国でもあります。世界の難民4300万人のうちベネズエラの難民が610万人を占めるという現状についても解説がありました。

第2部では映画上映が行われました。グスターボ・ドゥダメルが政治と経済の混乱の中、母国の若者たちとともに音楽を続ける道を模索する姿に密着したドキュメンタリーで、「音楽には人の魂を癒す力がある」と信じ、世界各地で挑戦を続けるドゥダメルの栄光と苦悩、挑戦が、コンサート演奏やリハーサル風景などを織り込みながら映し出され、会場は美しい音楽に包まれました。

鑑賞後の参加者アンケートでは、「世界各地で紛争や分断が起き、弱い立場の人々が困窮したり命を奪われたりしている現状がある中、今日の映画が強く心に迫ってきました。一個人として私には何ができるのだろうと自問しながら鑑賞しました」「最初に簡単な解説があったことで、より深く考えながら映画を見ることができました。素晴らしい映画で友人・知人にも勧めたいです」といった反響が寄せられました。

「国連IOM ロヒンギャ文化記憶センター ワールドツアー」

6月10日から24日まで、2号館1階エントランスホールにて、展示会「国連IOM ロヒンギャ文化記憶センター ワールドツアー」を開催しました。この展示は、故郷を追われ長期化する避難生活を送るロヒンギャの人々が、文化や伝統の保全と、心のケア等のために制作したロヒンギャ刺繍の作品を中心に、ロヒンギャ文化記憶センターの取り組みやバングラデッシュ東南部の難民キャンプでの様子などをポスター展示で紹介するものです。

2017年にミャンマーでの迫害を逃れ、隣国バングラデッシュへ避難したロヒンギャの人々は現在も約100万人が難民キャンプで生活を続けています。国連IMOでは17のキャンプを運営し、約50万人を支援しています。そのような暮らしを強いられている住民の75%は女性と子どもたちで、不安定な環境下での生活が続いています。

こうした中、国連IMOは、文化の力による回復と希望の創出にも取り組み、ロヒンギャ文化センターはキャンプで暮らす人々が刺繍や絵画、語り、楽器演奏といった文化活動を通じて、アイデンティティや精神的なつながりを保つ場所として提供されています。

ロヒンギャアーティストたちの作品は、故郷での記憶や暮らしへの思いが込められています。作品の表現を通じて文化を次世代に伝える取り組みが行われており地域社会との交流や心理社会的なケアの場としても大切な役割を果たしています。

ロヒンギャ危機から8年が経過し、国際的な関心や支援資金の減少が課題となる中、故郷を追われた人々が文化を失わず未来を描くための一筋の光として、ロヒンギャ文化記憶センターは今日も活動を続けています。