上智大学アフリカ・ウイークス2025 実施報告

上智大学は、アフリカ地域と深く関わっていくみなさんとともに、アフリカ地域への理解を推進し、連携を深めていくための取り組みとして今年で第9回目となる「アフリカWeeks」を5月10日~25日まで開催しました。期間中、講演会やシンポジウム、学生企画など多彩なプログラムを実施しました。

トークセッション「私とアフリカ」

5月10日、在学中にアフリカに触れた本学学生・卒業生が体験談を通してアフリカとつながるきっかけを創出するトークセッション「私とアフリカ」が開催されました。総合グローバル学科3年の渋谷大誠さんが全体司会を務め、3人の学生・卒業生がテーマごとにアフリカにまつわる自らの体験を話しました。

はじめのテーマは「なぜアフリカに関心を持ったか」。高校の時から漠然と国際協力ボランティアに興味を持っていた西田さんは、大学の掲示板で「アフリカに学ぶ」という2週間の実践型プログラム(コロナ禍のためオンライン実施)と出会いました。「ちょうど『国際的なことにまだ挑戦できていないな』と感じていた時だったので、勢いでプログラムに参加しました」と当時を振り返りました。

「現地での体験」というテーマでは、コートジボワールに2週間渡航した沖さんが「高速道路を建設している現場で手伝ったほか、日本大使館で話を聞いたり、カカオ農園で収穫を手伝って味見をしたり、市場で色々な食べ物を味わったりしました」と、普段生活する日本では経験し得ないような体験の数々を紹介しました。

最後のテーマは「帰国後の変化」。在学中にルワンダ、タンザニア、ナミビアに渡航し、現在は商社で勤務している山口さんは「実際に遠く離れたアフリカに飛び込んでみて、『自身の興味が移ろう可能性もあるなかで、私個人に何ができるのだろうか』と感じた部分もありました。しかし、何らかの形でアフリカとは関わり続けたいという思いは強く、卒業後は商社でアフリカ地域を担当し、鉱山開発プロジェクトやおむつなどの衛生用品の貿易に携わっています」と学生時代の経験が自身のキャリアに及ぼした経験について話しました。

コーディネーターを務めたSFDP推進室の山﨑瑛莉氏(UEA)は「アフリカとの関わり方は一人ひとりのタイミングや関心によって様々です。それでも、一度触れるとさらに好奇心が掻き立てられる地だと思います。今回の企画が、皆さんご自身のアフリカへの関心や繋がりを持つ機会になれば幸いです」と述べています。

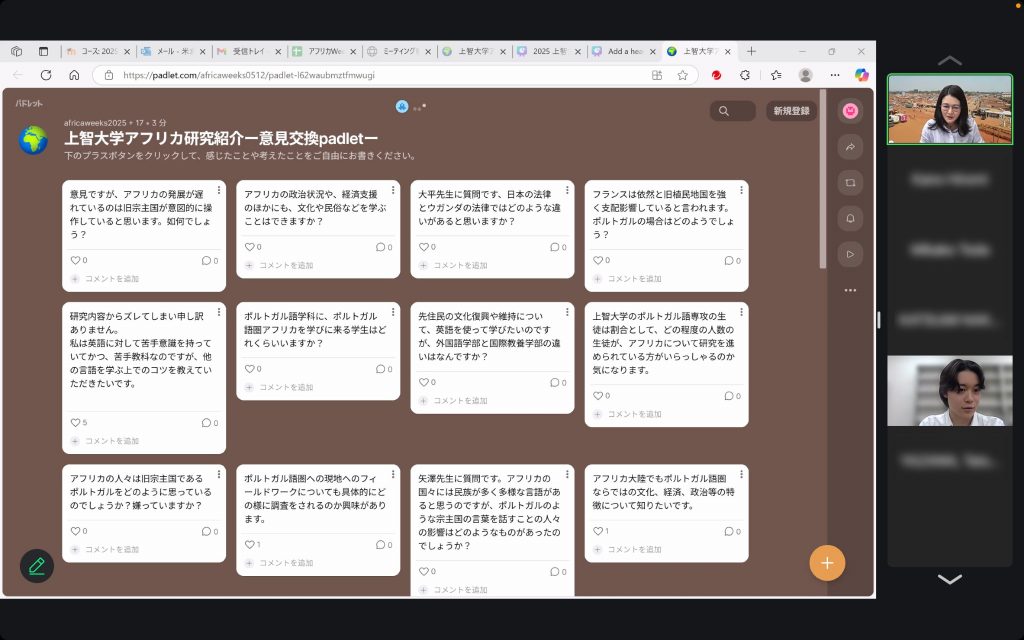

セミナー「上智大学アフリカ研究紹介」

5月12日、本学で行われているアフリカ地域を対象とした研究や授業、実践型プログラムや学生の活動を紹介するセミナーを開催しました。

セミナーには、高校生、大学生、一般・社会人の方など約80人が参加。学生司会はアフリカWeeks学生運営実行委員会の阿部也織澄(あべ なおずみ)さん(外国語学部ロシア語学科3年)が務めました。

はじめに、アフリカWeeks学生運営実行委員会の3人からそれぞれのアフリカ地域との関わりや活動、研究内容について紹介がありました。

飯田芽生さん(総合グローバル学部総合グローバル学科3年)は自身が所属するサークル「ASANTE PROJECT」の活動について、タンザニアで現場のニーズを確認しながら物資(文房具・机など)の提供や、建設支援をしていると話しました。また、キテンゲというアフリカ布で作った商品を販売し、タンザニアでの活動資金に充てていると説明しました。

中武そらさん(外国語学部フランス語学科3年)はルワンダの職人とコラボレーションすることで実現したアフリカ布とかごバッグのブランド「TWEBWE」を立ち上げたことについて紹介しました。一方的に途上国に支援を与えるのではなく、現地での雇用創出を可能にし、さらに売り上げを寄附するという支援を行いたいと語りました。

中村克己さん(グローバル・スタディーズ研究科地域研究専攻2年)はトーゴ共和国での自身のフィールドワークについて研究テーマであるリン鉱石開発に関連し、肥料用として大規模に採掘しているが実際は農業に使われず、鉱石を放置しているという問題も起きており、背後にある政治や社会の問題などについて述べました。

続いて、本学でアフリカ研究に携わっている3人の教員が順に登壇しました。

戸田美佳子准教授(総合グローバル学部総合グローバル学科)はアフリカ中部のカメルーンやコンゴを中心に、アフリカにおける障害者について生態人類学的な調査を実施。熱帯雨林地域を舞台に身体的多様性をもつ人々と環境の関係についての考察、さらにアフリカ狩猟採集民社会から「ケア」の再考について話しました。

大平和希子助教(グローバル教育センター)はウガンダにおける現代政治と伝統的権威についての研究について語りました。イギリスによる植民地支配を経て、独立後の現在、王国や首長国といった伝統的権威が地方統治においてとても高い影響力を持っているのはなぜか。現地で市民や行政関係者に聞き取り調査を行ってきたことなどを説明しました。

矢澤達宏教授(外国語学部ポルトガル語学科)はかつてポルトガル領だったアフリカの国々の政治や歴史とブラジルの黒人運動について述べました。従来の研究の中で軽視されてきたポルトガル語圏に光をあて、植民地支配・人種主義と闘うアフリカ系の人々を描き出すこと、ひとつの地域を越えたダイナミズムを追究していけることに意義があると自身の研究の醍醐味について語りました。

説明の後には質疑応答や参加者の意見の紹介をする時間が設けられました。

今回のセミナーは参加者との双方向コミュニケーションを活性化させるためのWebサービスを利用して行われました。リアルタイムで参加者からの質問事項を画面で共有しながら質疑応答をしていく形式をとり、一方通行になりがちなオンラインセミナーでも闊達な意見交換がなされました。

シンポジウム「言語を活かしてアフリカで働く」

5月13日、高校生や大学生を主な対象としたシンポジウム「言語を活かしてアフリカで働く」が開催されました。アフリカでの実務経験を持つ登壇者が、現地での体験や言語習得の重要性について語りました。昨年度はフランス語に焦点を当てて開催されましたが、今年度は複数の言語をテーマに、より広い視点から実施されました。会場には、アフリカに関心を持つ方々をはじめ、各国の言語やアフリカでの就労に興味を持つ100人以上が来場しました。

前半では、モデレーターを務めた外国語学部フランス語学科の岩﨑えり奈教授の進行のもと、ゲストスピーカーである国際協力機構(JICA)国際協力調達部次長のンジャイ林恵美子氏、JICA社会基盤部運輸交通グループ第二チーム主任調査役の間瀬将成氏、外務省研修所スワヒリ語講師の井上真悠子氏による講演とディスカッションが行われました。

3名はそれぞれ、フランス語、ポルトガル語、スワヒリ語に精通しており、どのようにそれらの言語を習得したか、各言語がアフリカ各国の文化や経済とどのように関わっているか、そして現地での印象深いエピソードなど、実体験に基づいた多彩なお話が披露されました。

「相手のことを知りたいなら、自分に都合の良い言語で話すのではなく、自ら学ぶ姿勢を持つことが大切。それによって相手も心を開いてくれた」、「言語習得は、少しずつ上達すれば良い。嫌いにならずに続けてほしい」といった言葉には、参加者もうなずきながら耳を傾けていました。

後半は参加者からの質問コーナーが設けられ、活発なやりとりが行われました。最後に、国際協力機構(JICA)アフリカ部次長の上野修平氏による閉会の挨拶があり、シンポジウム後には登壇者に加え、フランス語圏アフリカに勤務経験のあるJICA若手職員との交流の時間も設けられるなど、盛況のうちに幕を閉じました。

シンポジウム「気候変動とアフリカ世界遺産」

15日、アフリカ世界遺産の現状を知り、私たちの自然や文化との向き合い方について考えるシンポジウム「気候変動とアフリカ世界遺産」が開催されました。世界遺産条約専門官の林 菜央氏(97年文学部史学科卒)、UNESCO本部世界遺産センターのジョージ・アブング氏(ケニア国立博物館名誉館長)、地球環境戦略研究機関(IGES)フェローの天沼 伸恵氏らの基調講演を通して現状と向き合い、国家の枠組みを越えたアクションについて考える機会となりました。

林氏は、世界遺産を未来に継承するため世界遺産センターで取り組んでいる政策について講演を行いました。「若者を中心に遺跡の遺産価値についての意識を高め教育するとともに、官民パートナーシップの枠組みのなかで、歴史的建造物にホテルやギャラリーなど新たな機能を持たせて観光インフラの開発に結び付けている」と事例を交えて紹介しました。

アフリカ各地の自然や文化を保護するために尽力してきたアブング氏は、豊かな自然と調和しながら独自の発展を遂げてきたアフリカの文化遺産を写真とともに紹介。その一方で、「温暖化・海面上昇などの気候変動に伴い、アフリカにある多くの世界遺産や名所が消失の危機に瀕している。そして、その周辺に住む地域社会にも大きな影響を与えている」と現状について警笛を鳴らしました。

環境政策のエキスパートである天沼氏は、気候変動の現状やその影響についてデータを示しながら解説。「人間の活動によって地球の環境は限界を迎えつつある。国境を越えた経済活動が加速した結果、特に貧困層や社会的弱者が大きな被害を受けている」と指摘しました。

続いて行われたパネルディスカッションでは、駐日レソト大使館参事官で環境専門家のママスーファ・ソーレ氏と摂南大学国際学部専任講師の大谷侑也氏が登壇。地球環境学研究科のロンフォー・ンクウェア助教がモデレーターを務め、参加者からも質問を受けながら人類がとるべき持続可能なアクションについて議論を行いました。

最後にンクウェア助教は「今回のシンポジウムが、アフリカの遺産の美しさを再認識するとともに、一人ひとりが意識を変えて行動を起こすきっかけとなれば」と締めくくり、盛況のうちに閉会となりました。

シンポジウム「アフリカにおける国際協力とビジネスを考える」

20日、アフリカにおける今後の社会課題解決とビジネスの可能性を考えるシンポジウムが開催されました。

基調講演では、国際金融公社(IFC)東京事務所長の横山正氏が、アフリカ開発課題解決に向けた民間企業の役割を説きました。

「開発課題を解決するには民間セクターの役割が重要。第二次世界大戦後の日本の産業復興を見ても、持続的な成長を先導しているのは民間投資や民間企業であった。技術革新や経済成長、所得向上など開発課題解決を加速させるエンジンとしての期待は大きい」

そして、IFCは現在特に雇用分野に重点を置いていると述べ、アフリカの現状・課題とともに、公的セクターとしての取り組みを紹介しました。

パネルディスカッションでは、本学国際協力人材育成センター所長の近藤哲生教授がモデレーターを努め、さらにAsia Africa Investment and Consultingのファウンダー兼代表パートナーの椿進氏、ICTと開発の専門家である神戸情報大学院大学の山中敦之教授が登壇しました。

椿氏は小売や飲食、通信など幅広い分野にまたがるアフリカビジネスの事例を紹介し、未だ日本企業の参入が少ないことに「誰も知らないではもったいない」と指摘しました。さらに、アフリカビジネスの可能性を蛙飛び(リープフロッグ)イノベーションとGX&SXをキーワードに現地の実情を語り、最後に「世界に飛び出て活躍してほしい」と参加者にエールを送りました。

山中教授はアフリカのデジタル変革による可能性を、ビジネスの機会と障壁の両面から解説しました。「未だデジタル使用率のギャップが大きい。人材の需要に対し、識字率の低さやスキル不足等が目立つ」と課題がある一方で、デジタル市場は投資へのハードルが低いうえにニーズが多いことから可能性の宝庫であると期待も述べました。

後半の質疑応答では、「開発途上国の環境問題」「ICTと教育の課題」「多国籍企業が参入する弊害」など、さまざまな角度からアフリカの今を探る意見が飛び交い、参加者の高い関心がうかがえました。

トークセッション「Approaches for our future: Talk session with African Youth in Japan」

最終日となる23日、アフリカWeeks学生運営実行委員会の企画によるトークセッション「未来へのアプローチ Approaches for our future」が行われました。

司会は渋谷大誠さん(FGS3年)で、このプログラムの趣旨はアフリカと日本の若者の相互理解と対話促進で、そこから次のアクションに繋がることを目的としていると述べました。

オープニングパフォーマンスはジンバブエ出身ファライ・マリンガさん(地球環境学研究科2年)で、ポエム Come on Africaが披露されました。

スピーカーは、ファライさんの他、キシンジさん(ケニア)、エブリンさん(ガーナ)、マサさん(マラウィ)、そして地球環境学研究科のロンフォー先生(カメルーン)で、それぞれ自己紹介とともに「私たちのアフリカと日本」について語りました。

続いて来場者全員が軽快なリズムに合わせてフロア全員が楽しくアフリカンダンスを踊り、場の雰囲気が和んできたところで、グループに分かれてアフリカに関連したクイズに挑戦。

後半は8つのテーブルに分かれて来場者とともにグループディスカッションを行いました。各テーブルに配られたテーマ案から関心のあるものを選び話し合い、そこから発見したことを木の葉の形のメモ用紙に書いてゆき、それらをバオバブの木の絵に貼り付けてゆきました。最後に全員で記念撮影をして終了となりました。

実行委員長の渋谷さんは、「ワクワクしながら本当に楽しめた。ゼロから企画する中で皆に声をかけてくれた山﨑先生、運営を担いいつも支えてくださった広報グループの方々、準備したメンバー、参加した皆さんに大きな拍手を!」と声をかけ、アフリカWeeks2025を締めくくりました。

ワークショップ「食卓から見るアフリカの多様性」

イベントレポートをご覧ください。

学生雑誌企画 With Africa

学生たちが自主的に企画・取材・制作した12ページの雑誌『With AFRICA』は、学生センター、図書館、SFDP推進室(1号館1階)で配布されています。