学科の特色

歴史学は過去の痕跡=史料を評価・検証し、歴史的事実を見極める作業を通じて、「過去に学び、現在を理解し、未来の指針となる」学問です。

まず、今までの固定観念や先入観を捨てて、原史料や先学の研究蓄積に触れる訓練を積み重ね、真実を見極める目と、問題発見能力を養います。次に自分が調査、考察したことを、論理的かつ客観的に表現する訓練を通して、豊かな知性と、問題に積極的に関与できる力を養います。そして、現代社会を現状固定的にではなく、歴史的に形成されてきたものとして相対的・客観的に捉え、国際的視野と多元的歴史認識を持って、社会に貢献できる人物を育成します。

カリキュラムの特徴

地域・時代に軸足をおいた専門分野から研究テーマを見つけ、演習科目を中心に学びを深める

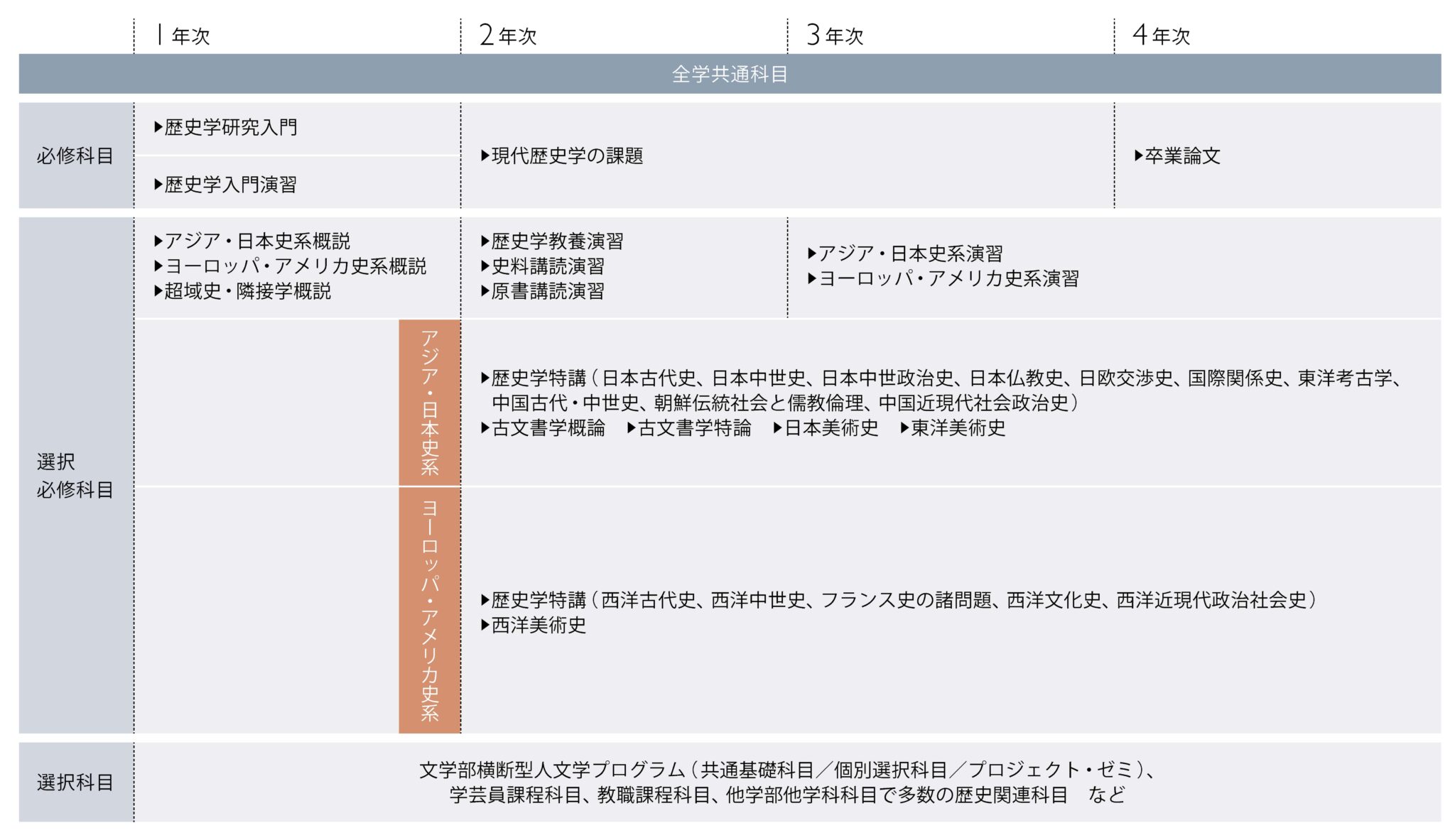

史学科の専門は、大きく「アジア・日本史系」と「ヨーロッパ・アメリカ史系」の地域別2分野に、さらに古代・中世・近世・近現代と、時代ごとに細分化されます。1年次には、上記2分野と超域史・隣接学の概説や、歴史学研究入門、歴史学入門演習といった科目を通して、歴史研究の基礎を習得します。幅広い領域から、自身の興味・関心を見つける期間ともなります。2年次は、分野・時代別のプレゼミ(歴史学教養演習と講読演習)に分かれ、専門的な学習方法を学びます。3年次から専門の演習で、各指導教員のもと分析力・考察力を身につけ、4年次で、これまでの学びの集大成となる卒業論文を作成します。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- 現代歴史学の課題

「神話と伝承」「歴史と物語の関係」「感情史の最前線」「物に刻まれた記憶」など、毎年異なるテーマを設定。最新研究に基づく領域横断的な講義を通して、現代歴史学の課題について学びます。

- ヨーロッパ・アメリカ史系概説Ⅲ

国境を超える信仰と思想、人々の移動と交流を検討し、故国から離散した集団が果たした国際商業への貢献とその背景を取り上げ、人々のコネクションや信頼形成から近世ヨーロッパの歴史像を再検討します。

- 東洋美術史

古代オリエントの美術を通して当時の社会、歴史、宗教、文化交流を学びます。西アジア、エジプト、中央アジアの遺跡や遺物を具体的に検討します。また、歴史的遺産の保存・収集・展示についても学んでいきます。

- 超域史・隣接学概説Ⅲ

人類の文化に胚胎した〈歴史〉なるものの意義と、それを研究し叙述する学問の成立と展開を、時代・地域との関連のうちに跡づけます。また、その過程から、現代歴史学の有るべき姿を考えます。

- 古文書学概論

日本史の研究に不可欠となる古文書解読の基礎を身につけます。古代から近世までのさまざまな古文書を読み解き、文体および言葉、漢字の草書体・行書体、異体字・略字・変体仮名などを学びます。

- 西洋近現代政治社会史

感情史研究の入門として、その意義や研究方法を解説。具体的には、ドイツ近代における感情政治に注目し、テキストを読んで議論します。講義は英語、ドイツ語、日本語のいずれかで行われます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(社会)

- 高等学校教諭1種(地理歴史、公民)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- 「アイヌ=自然=共生」ナラティヴの成立をめぐって

- 幕府滅亡後の鎌倉陰陽師の消長

- 香港・九龍城における住民組織の分析

- 古典期アテナイにおけるキュベレー信仰の受容と背景

- 聖別・戴冠されしヴァイキング――「イングランド王」クヌートの戴冠式の分析を中心に

- パリ・ノートル=ダム大聖堂とサン=ドニ大聖堂の再建と聖性 – 19 世ヴィオレ・ル・デュクの修復事業から-

教育の目的・方針

-

歴史学の理論や方法を学ぶことによって、種々の出来事や社会現象に対する鋭い調査能力や真偽鑑定能力、さらに社会や時代を多元的・総合的に評価できる力を養うこと

-

過去への探求によって、人間社会の問題点の歴史的起源を理解し、現状改革のために自分の考察結果を広く社会に発信して、未来への指針を示すことのできる人材を養成すること

-

本学科では、現代社会を現状固定的にではなく、歴史的に形成されてきたものとして批判的にとらえる能力を身につけ、多文化共生の基盤となる多元的な歴史認識と国際的な視野をもって、社会に貢献できる人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- さまざまな社会事象現象について広い視野から歴史的な洞察をする能力

- 既存の研究に即して、自ら問題を発見する能力

- 各種の史料を正確に解読し、史実を調査・分析する能力

- 調査結果から一定の歴史像を構築し、的確に表現・発信する能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、「幅広い学習から専門性の高い研究」へといたるよう、次のようにカリキュラムを編成しています。

- 1年次に、歴史学の初歩的な理論や方法を学び(「研究入門」「入門演習」)、各分野の基礎知識を幅広く獲得させる(各種「概説」)。

- 2年次に、各自の専攻分野を決定し、それぞれの分野の重要な諸研究や原史料に触れる(「教養演習」、「講読演習」)とともに、最新の研究成果や専門的な知識・技法・考察能力を身につけさせる(各種「特講」)。

- 3年次に、原語で書かれた専門書や原史料の正確な読解能力を培うとともに、プレゼンテーションや討論を通じて研究能力の育成をはかる(各種「演習」)。

- 4年次に、これまでの学修の集大成として、自ら問題を発見して追究し、それを論理的・客観的に表現・発信する力を身につけさせる(卒業論文)。

-

歴史学は「過去を学ぶことによって、現在を深く理解し、未来への指針を獲得する」学問です。それに向いている資質を持った以下のような学生を受け入れます。

- さまざまな社会事象やその歴史的背景について、幅広い関心と知識欲を持っていること。

- ありきたりの解説に満足せず、自分の頭で考え問題点を発見しようとする主体性を持っていること。

- 史料の記述とねばり強く対話し、客観的に読解できるような忍耐力、文脈を把握する論理的な思考力を持っていること。

- 自らの主張を理論的に組み立て、他者に分かりやすく提示できる表現力を持っていること。