学科の特色

英語で書かれた文学作品を言葉の芸術として評価するだけでなく、それらを生んだ文化的・歴史的文脈を研究することで、人間とその社会が持つ普遍性と多元性への洞察を深めます。少人数クラスでの徹底した訓練と4年間の集大成としての卒業論文作成を通して、批評的視座から問題を発見する力、調査・分析をもとに解決を探る方法、その結果を日英両言語で論理的に伝えるスキルを育成します。

このようにして、情報伝達手段としての英語の力を磨くだけでなく、「言葉のプロ」として、深い知性を用いて異文化との交渉で生じる諸問題に対処できる国際人を育てることを目指しています。

カリキュラムの特徴

言語に対する知識の習得や考察とあわせ、文化・歴史に対する理解を深める

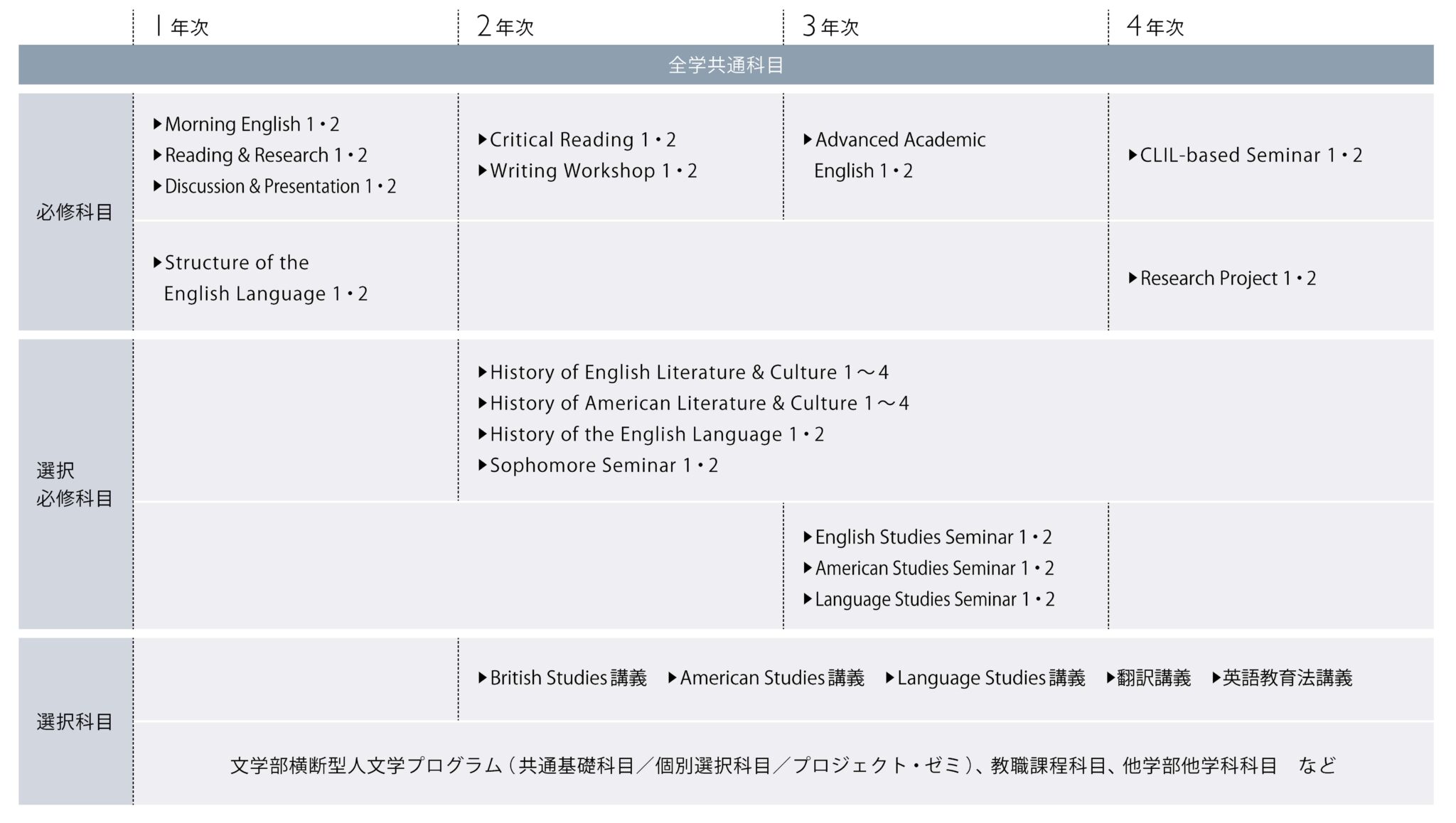

1年次には英語の基礎学力(Foundation Skills)を徹底的に強化します。進級とともに学習時間が減少しないよう、英語のスキルクラスを4年間を通じて必修とし、英語力の継続的向上を図りつつ、段階的に専門課程への準備をしていきます。そうした発展的な学びは、英語力と専門性が融合される4年次の「CLIL(内容言語統合型学習)」で完成します。これらと並行して、3年次から学生は3つの専門のコース((1)British Studies、(2) American Studies、(3)Language Studies)に分かれ、自身のテーマを探究します。4年次の「Research Project」では、4年間かけて学習してきた知識と技能を、チュートリアルと呼ばれる教員による個別指導を受けながら卒業論文の形で結実させます。

※科目の詳細については、シラバスをご覧ください

科目紹介

- Morning English

イギリスの語彙学習書に基づくテスト、オーセンティック教材に関するリスニングテスト、さらに文法事項の復習などを積み重ね、日常・学術両面における英語の基礎力を多角的に高めます。

- Writing Workshop

段落構成法、句読点法、論理展開、資料引証など、専門レベルの英語論文の書き方を学びます。授業は主にネイティブスピーカーが担当し、自然な表現力も同時に伸ばしていきます。

- Translation Theory

各界で活躍する翻訳家や編集者を講師として招いた輪講型の講義で、英日翻訳の実践的スキルを養います。文学や映像など幅広い作品を題材に、実際の翻訳作業にも取り組みます。

- Sophomore Seminar

精読や議論、プレゼンテーションなどの言語トレーニングを通して、さまざまな授業で扱う専門知識の獲得・批判的思考・新たな知見の発信といった、英語と日本語における知的活動を支えます。

- CLIL-based Seminar

新たな外国語学習方法であるCLIL(内容言語統合型学習)を用いて、英語で専門科目を学びます。グローバル社会で求められる専門力、語学力、思考力、多文化協働力を習得します。

- Research Project

教員とのチュートリアル(個別指導)を重ねながら、4年間学んだ英米の文学作品や文化、言語に関する知識と考察を踏まえて、先行研究を参考にしつつ卒業論文としてまとめていきます。

取得可能な教員免許と教科

- 中学校教諭1種(英語)

- 高等学校教諭1種(英語)

学芸員課程が履修できます。

学生の研究テーマ例

- 『大いなる遺産』における金と幸福の関係性

- 『ハムレット』における近代の孤独と憂鬱、友情

- 『グレート・ギャツビー』における揺れ動く語り手の見る「真実」

- 『日はまた昇る』における若者の飲酒ーーツールとしてのアルコール

- 小説における英日翻訳の傾向と読者に与える印象の違い

- 村上春樹『海辺のカフカ』の文化的比喩の翻訳技術

- 日本社会におけるTOEIC Listening & Reading Testsスコアの妥当性

教育の目的・方針

-

英米の文学、思想、文化の知見を広めるとともに、体系的かつ批判的な視点から問題を見つけ、調査・分析によって得た結果を日英両言語で論理的に伝達する能力を身につけること

-

言語、文化、思想、歴史、社会の深い理解に基づく見識と高度なコミュニケーション能力を用い、国際社会において現実に起こりうる未知の諸問題に対処できる人材を養成すること

-

本学科では、人間的営為に必然的に付随する意味の多義性、曖昧さを読み解くためのリテラシーを獲得する人材の養成を目的として、学生が卒業時に身につけているべき能力や知識を次のように定めています。卒業要件を満たせば、これらを身につけたものと認め、学位を授与します。

- 日本語と英語で現実の表象の仕方が異なることを理解する能力と発信・受信の双方向における言語表現の多様性への感受性

- 文化の多様性、異文化理解といった概念を、社会の表層を上滑りする言説としてではなく、自らの言葉で再構築、再解釈する必要性を認識するために不可欠な読解力、思考力、想像力、表現力

- 知的訓練を体系的に積み重ねることによって、社会のさまざまな側面で遭遇する現実的な課題に対し、自らの置かれた立場を見失うことなく対処する能力

- 言語の有用的側面の先に存在する、学問という知的営為がもたらす豊かさの重要性を実感する能力

- 日英両語における高水準の言語能力および英語圏の言語、文学、歴史、文化に関する系統的な専門知識を修得し、それを実社会での生活や仕事に活用する能力

-

本学科では、ディプロマ・ポリシーに沿って、言語の社会的側面と言語芸術としての側面の両者に重点を置くことで、リテラシー獲得のための相乗効果が得られるよう、次の趣旨を盛り込んだ科目によってカリキュラムを編成しています。

- 4年間の学修過程のなかで、3つに大別された専門領域コースのいずれかを選択し、それぞれの領域に必要な専門的知識を順を追って体系的に学ぶことにより、系統的な知識の獲得、理解、応用の実現を可能にする。

- 知識の享受、個々人での読解、学生相互間での議論、他者に向けてのプレゼンテーション、教員との双方向的な意見交換といった多様な知的訓練を織り交ぜることで、理論と実践両面における汎用的な言語表現能力を体得させる。

- 4年間にわたり、自習も含めた自立的、主体的な学修に裏打ちされたスキル・クラスを通して英語の高度なリテラシーを獲得すると同時に、その学修過程を、日本語という第一言語についての知識と運用能力を意識的に捉え直す契機とする。

- 英語という他者の言語で書かれた他者の体験についてのテクストを精読することで、言語の意味作用の多義性に意識的になるようにする。

- 系統的に修得された英語圏の言語、文化、歴史に関する知識の活用として、英語教員や翻訳家などの専門職養成科目を配置する。

- 修得した専門分野の知識力、言語力、思考力の集大成として、日本語ないし英語で独創的かつ論理的な卒業論文を作成させる。

-

本学科では、言葉というもの全般に興味があり、特定の言語のもつ社会的な意味作用や、言語表現としてのテクストの読解、分析に関心がある学生を受け入れます。

- 英語の修得が必要である理由を、国際共通語であるからという点のみに求めてしまうのではなく、国際共通語としての英語をとりまく負の要素も視野に入れたのち、それでもなお英語を学ぶ意味はどこにあるのかを考えることができる。

- 言語こそが人間の営為の根幹を形作っていることを理解し、その人間の言語活動の重要な一角を成している文学に、一定以上の関心がある。

- 他者を知るということは自己を知ることと連動しており、そのための媒介となるのが言葉であり、また言語表現としてのテクストであることを認識したうえで、そのテクストを読み解くための一定以上の英語運用能力を有している。