EPISODE Ⅲ

校章・校旗の変遷

1948年、上智大学は「学校教育法」により新制大学として再出発します。このような状況のなかで、校章のデザインについて「鷲がいかにも古くて痩せこけている」「鷲の形がニワトリみたいで、これではまるで養鶏大学じゃないか」という意見があったといわれています。大学もこうした声をうけて校章の見直しを検討しましたが、実現しませんでした。

戦後の混乱も一段落し、大学の設立40周年を過ぎた1955年、2代目の校旗が制作されました。この校旗は、初代校旗のような青地ではなく、地色がえび茶となっていて、「鷲」の翼がとじているデザインとなっています。

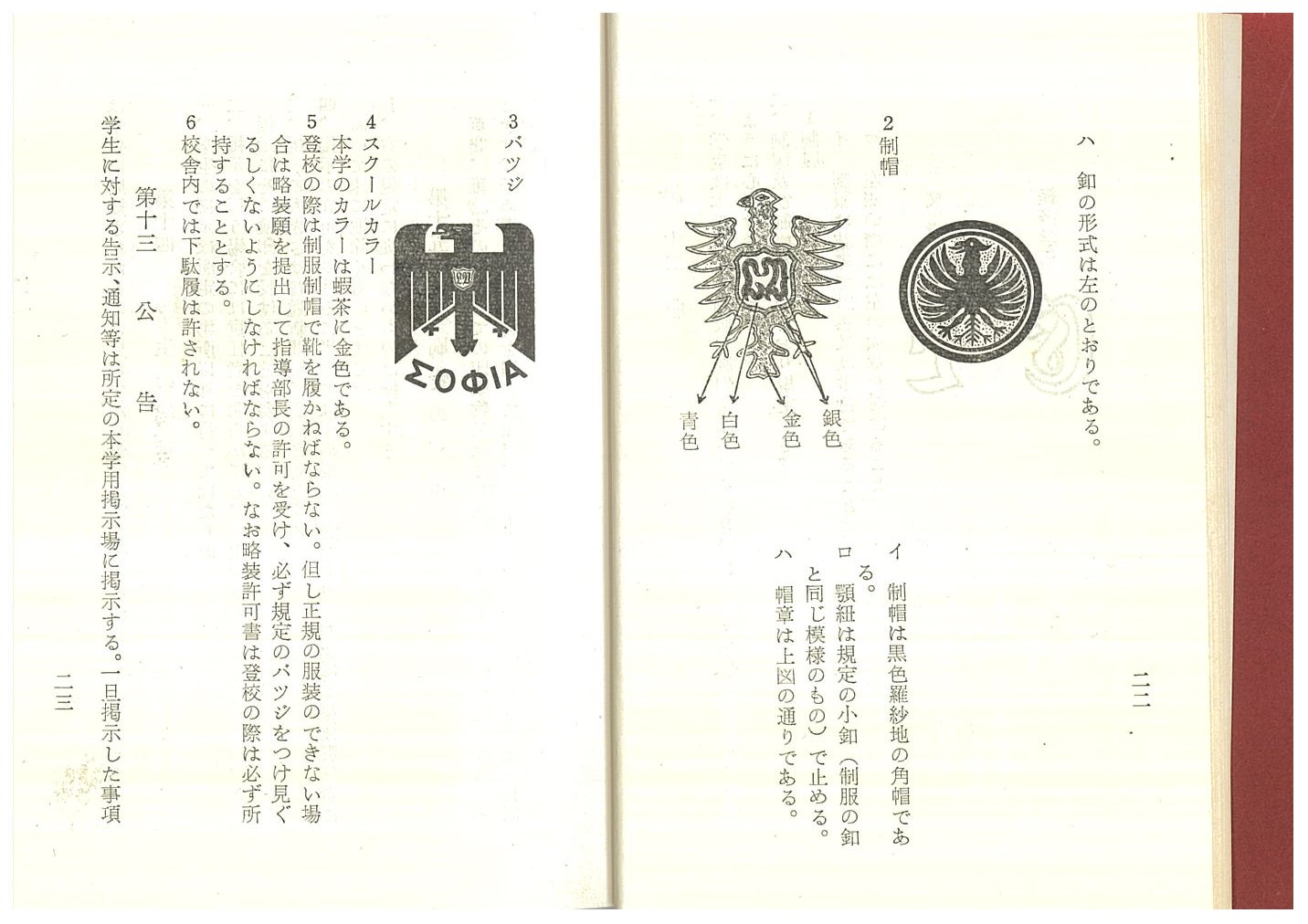

また、1955年の『学生便覧』のなかでスクールカラーが「えび茶に金色」と明記されました。

資料番号:入試関係-1-1955-1羽の先が丸みを帯びたデザインの鷲が掲載されている「入学案内」(1955年)

資料番号:入試関係-1-1955-1羽の先が丸みを帯びたデザインの鷲が掲載されている「入学案内」(1955年)

資料番号:要覧-*-10スクールカラーと鷲についての説明が掲載されている「学生便覧」(1955年推定)

資料番号:要覧-*-10スクールカラーと鷲についての説明が掲載されている「学生便覧」(1955年推定)

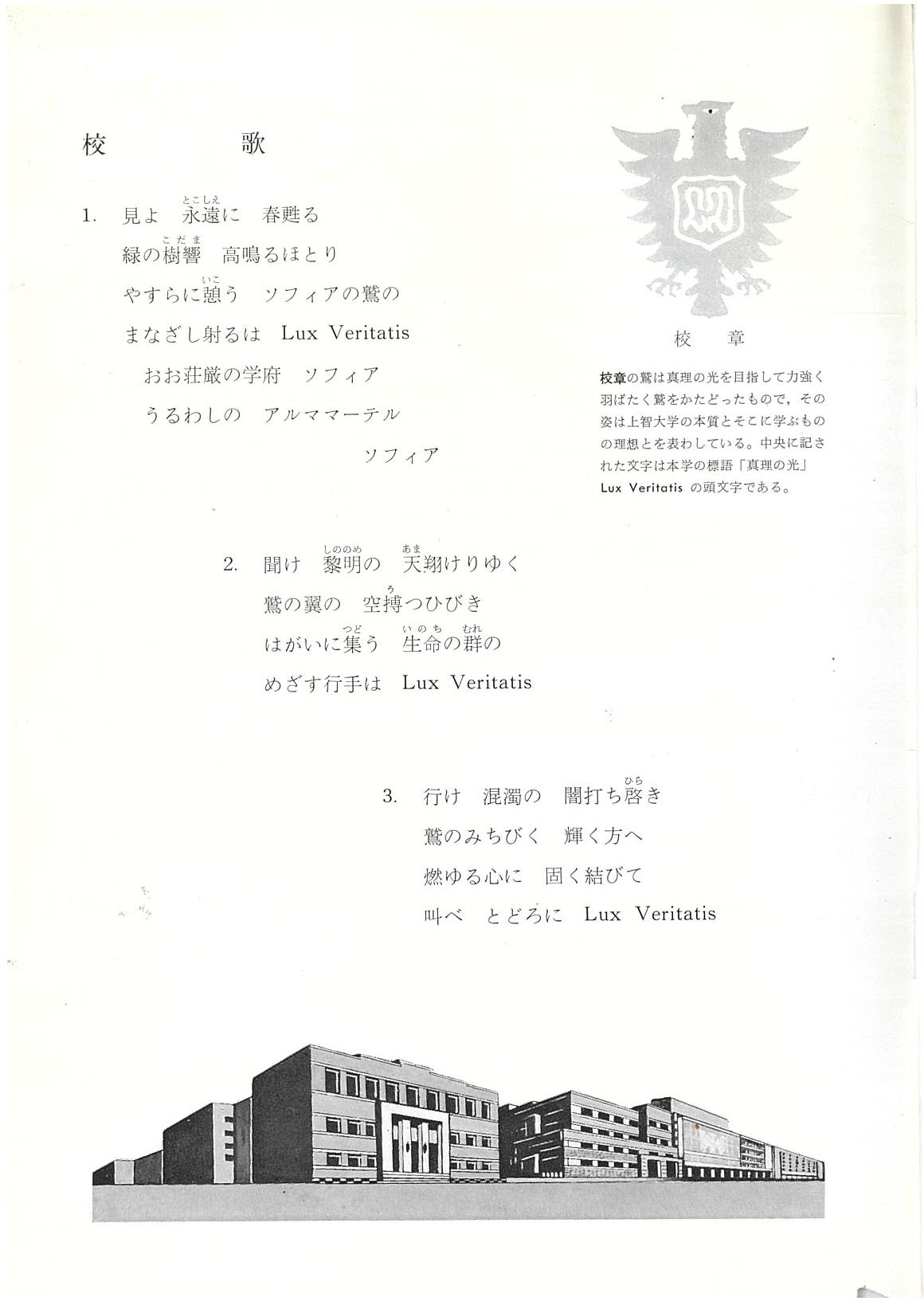

資料番号:大学案内-1-1962初めて「校章」の説明が掲載された「大学案内」(1962年)

資料番号:大学案内-1-1962初めて「校章」の説明が掲載された「大学案内」(1962年)

資料番号:学内用品-1-8-11955年から1957年まで使用されたえび茶色の校旗

資料番号:学内用品-1-8-11955年から1957年まで使用されたえび茶色の校旗

資料番号:学内用品-1-9-11957年から1986年まで使用された校旗

資料番号:学内用品-1-9-11957年から1986年まで使用された校旗

校旗の色やデザインが変更された経緯は明らかではありませんが、限られた史料から、学生たちには大きな衝撃を与えたことはわかっています。学生の自治組織である学生会は、校旗の色を元の青色に戻すよう要望書を提出し、『上智大学新聞』第76号(1955年6月18日付)には、「勝手に変えられたスクール・カラー」という投書が掲載されました。

こうした学生たちの反発をうけて、後に第2代理事長となるクラウス・ルーメル神父は、1957年に青地で翼が開いている従来デザインの校章をあしらった校旗を再制作することになります。

結局、校章デザインの統一や変更が実現することなく、様々な「鷲」が乱立する状態となっていくのです。