EPISODE Ⅱ

最初の校旗

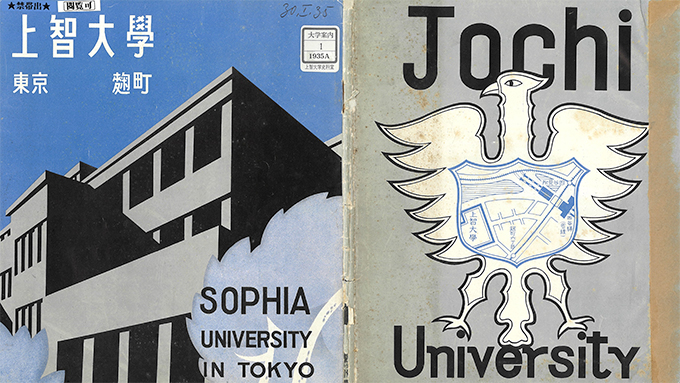

入学式や卒業式など大学内の各種イベントを彩るのが大学を象徴する校旗です。校旗の中央には、「ΣΟΦΙΑ」(ギリシャ語、「叡智」を意味する)の文字とともに「鷲」の校章が掲げられています。EPISODE Ⅱ「最初の校旗」では、校旗がはじめて制作された背景をみていきながら、1930年代から1940年代の校章のデザインを紹介していきます。

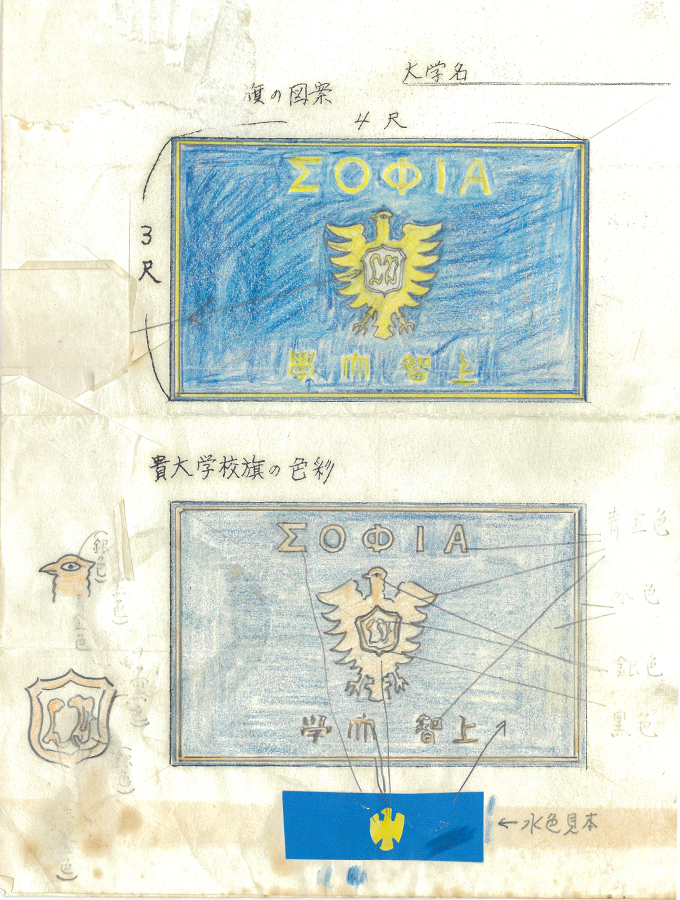

資料番号:FC033-002-001

初代校旗を描いた模写(1939年:推定)

資料番号:FC033-002-001

初代校旗を描いた模写(1939年:推定)

資料番号:ネガ1-0371

校旗披露(1932年)

資料番号:ネガ1-0371

校旗披露(1932年)

資料番号:35A-0065

校旗が披露された1号館講堂(当時)の緞帳に描かれた鷲(1930年代)

資料番号:35A-0065

校旗が披露された1号館講堂(当時)の緞帳に描かれた鷲(1930年代)

1928年、上智大学は「大学令」により大学として認可されました。その際、施設を充実させるための新校舎(1号館)建設だけでなく、母校愛を育むため校歌を制定しようという気運が高まったと想像できます。同時期に制作されたのが初代校旗です。

この校旗は、青地に金で、上部に「ΣΟΦΙΑ」、中央に校章を、下部に「上智大学」の文字をあしらっています。校旗が青地となったのは、ヘルマン・ホフマン初代学長が定めたスクールカラー(聖マリアの色である青と白)を基調としたためと推測されます。

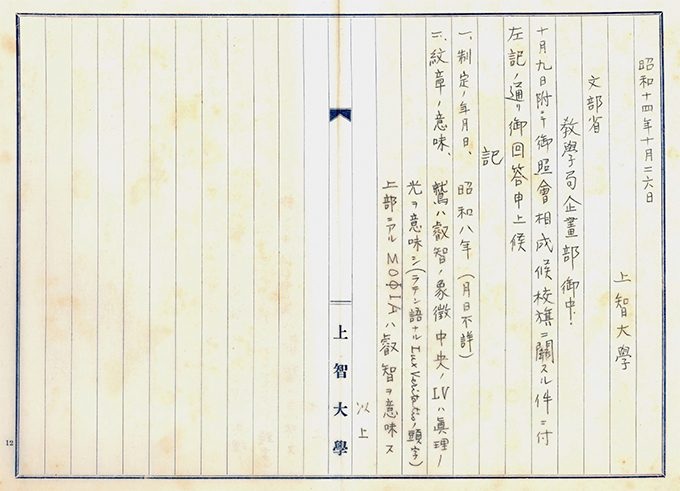

なお、1939年に上智大学が文部省に提出した文書のなかで、校旗の制作時期と校章の由来について回答しています。この資料は、公的機関への提出物であり、校章の意味を確認することができる貴重な資料であるといえるでしょう。

資料番号:85C-21-121

文部省教学局宛回答(1939年)

資料番号:85C-21-121

文部省教学局宛回答(1939年)

このように大学昇格をきっかけとして「鷲」の校章も広く知られるようになりました。しかし、そのデザインは下に示すように必ずしも統一されていなかったようです。このため、1950年代から校章のデザインを見直し、統一感をもたせようという動きがはじまります。