第2章

国際人たれ-上智大学時代の緒方先生-

これまで紹介してきたように、緒方先生は常に「国際人であること」「外の世界に関心をもつこと」「人々の力が重要なこと」「自分で思考すること」を説かれてきました。この揺るぎない信念は、本学時代の発言からもうかがうことができます。第2章では、先生が上智大学に赴任された経緯とその足跡を先生のことばからたどっていきます。

(1)緒方先生の足跡(抄録)

資料番号:写真FC-16-113講義風景をとらえた貴重な1枚

資料番号:写真FC-16-113講義風景をとらえた貴重な1枚

資料番号:ネガ2-9104S-0023教職員との懇談会で談笑する緒方先生

資料番号:ネガ2-9104S-0023教職員との懇談会で談笑する緒方先生(1991年4月24日)

(2)上智大学長ヨゼフ・ピタウ先生との出会い

資料番号:ネガ2-8912e-0010

学長選挙で一票を投じる緒方先生(1989年12月13日)

資料番号:ネガ2-8912e-0010

学長選挙で一票を投じる緒方先生(1989年12月13日)「ICUを休職して三年国連公使を務めたのですが、さらに一年延長するのを大学は認めてくれなかったのです。これ以上休んではならないと。それで、結局やめてしまったのです。

(野林健・納家政嗣編『聞き書 緒方貞子回顧録』(岩波書店、2002年)92~93頁)

幸いにも、上智大学からお誘いがありました。学長を務められたヨゼフ・ピタウ先生からでした。ピタウ先生は、フィリピンなどに学生を連れていって、貧困の状況を見せたりしておられました・・・・・・ご自身、難民の救援活動も続けられた尊敬すべき方です。」

外の世界に関心をもつこと

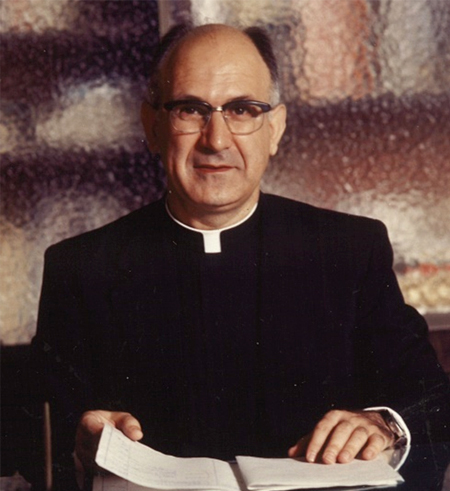

国連公使をつとめていた緒方先生を本学に迎えたのは、当時の学長であったヨゼフ・ピタウ先生でした。ピタウ先生を中心に、本学は当時深刻な国際問題となっていたインドシナ難民問題だけでなく、世界の貧困を考える様々な教育活動を展開していました。

資料番号:学長-07-01ヨゼフ・ピタウ先生

資料番号:学長-07-01ヨゼフ・ピタウ先生「難民を出発点に貧困、不正を考える」

(「難民が変える世界地図」『朝日ジャーナル』1980年、25頁)

「私も教育がほんとに大きな役割を果たすべきであると想いますが、いい方向が去年から表れているんです。たとえばある先生は、夏休み、春休みの時に学生たちをインドに連れていって、カルカッタとかボンペイとかのスラムを見せました…日本人としてこのような国々に対してどのような責任を負っていくべきかを教えていく。教育の役割は大きいですね」

(3)「国際人たれ」

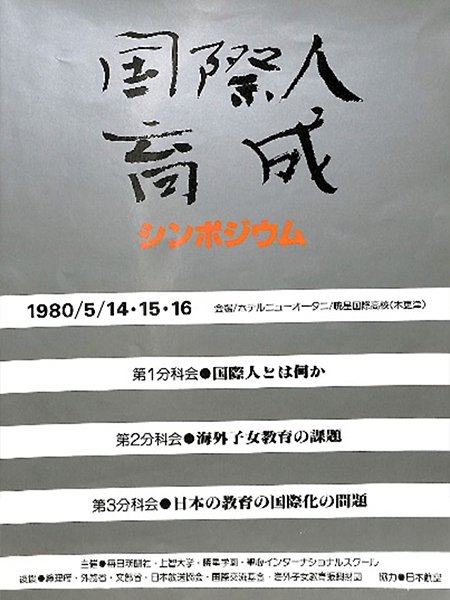

ソフィア・アーカイブズ所蔵

国際人育成シンポジウム 冊子表紙

国際人であること

ソフィア・アーカイブズ所蔵

国際人育成シンポジウム 冊子表紙

国際人であること

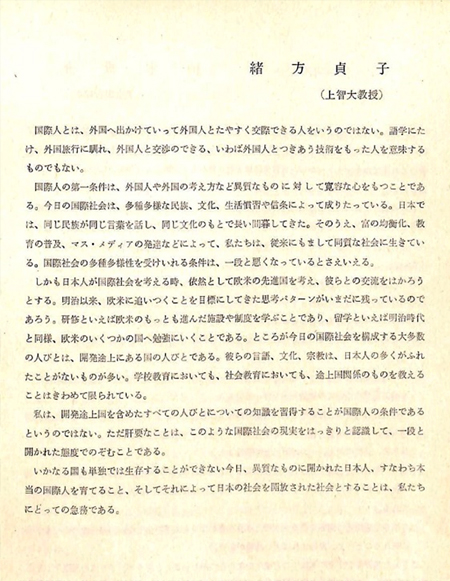

1980年5月に開催された「国際人育成シンポジウム」は、毎日新聞社と上智大学などが主催、当時の有識者が一堂に会し、「日本の国際化」について議論した一大イベントでした。日本の海外輸出が拡大し、日米の貿易摩擦が深刻化しつつあった時代。真の国際人とは、国際化とはどうあるべきか。緒方先生は、以下の展示資料のなかで、「国際人の条件」について次のように定義されています。先生の、日本人に対する深い想いがうかがえます。

「国際人の第一条件は、外国人や外国の考え方など異質なものに対して寛容な心をもつことである。」(第一分科会「国際人とは何か」)

「いかなる国も単独では生存することができない今日、異質なものに開かれた日本人、すなわち本当の国際人を育てること、そしてそれによって日本の社会を開放された社会とすることは、私たちにとっての急務である。」

【注記】右の講演要旨のなかには、「日本では、同じ民族が同じ言葉を話し、同じ文化のもとで長い間暮らしてきた」など、今日の社会的価値観に照らして適切ではない表現があります。しかし発言の趣旨は、日本社会の同質性バイアスを批判し開放を促すことにあり、いわゆる〈単一民族史観〉などとは正反対の意味を持つものです。むしろ、緒方先生らの推進してきた多民族共生の考え方が、悪弊を覆す力となったことをご理解いただければ幸いです。

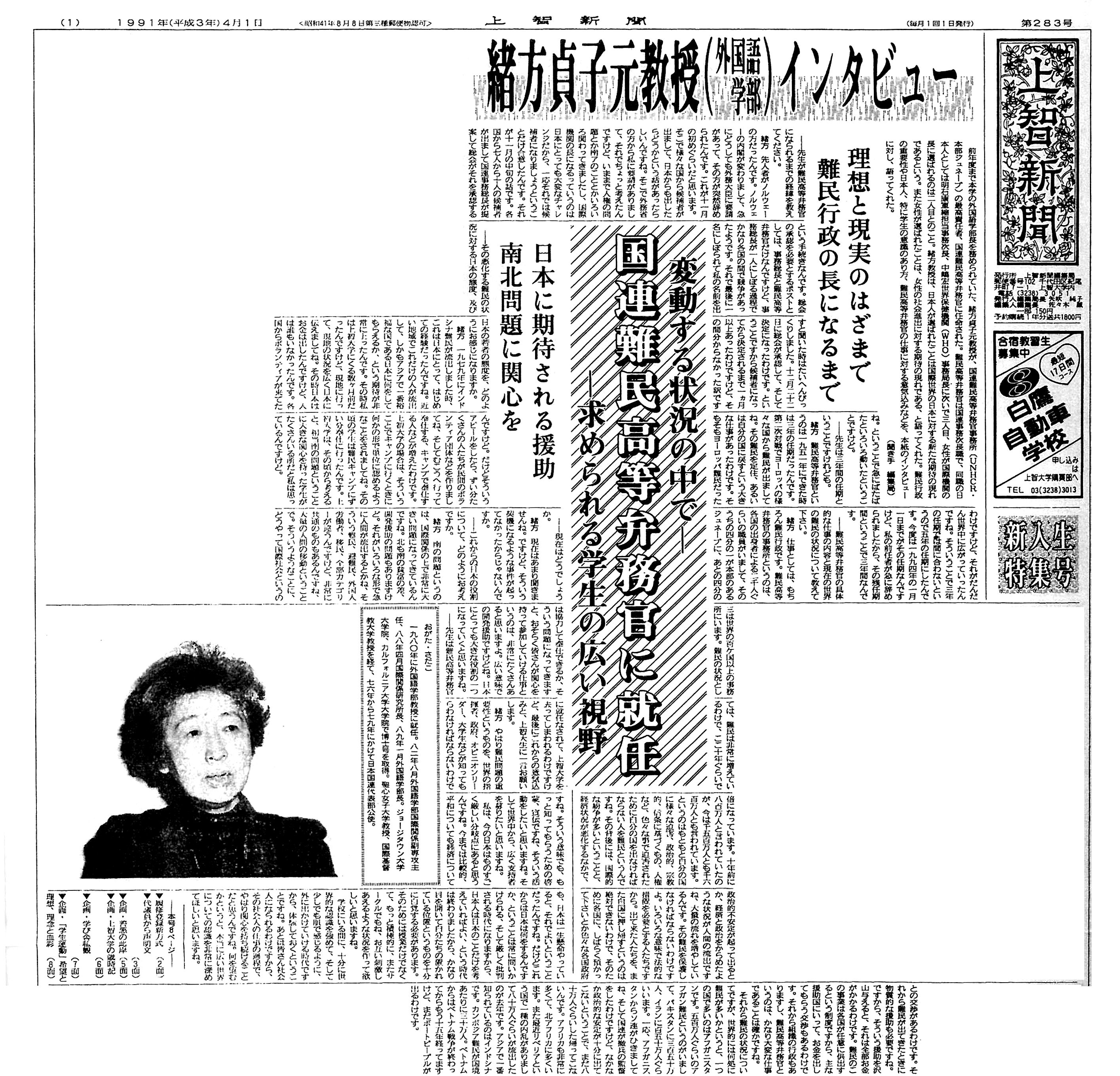

(4)「求められる学生の広い視野」

「国連難民高等弁務官に就任」世界的な認識を

「国連難民高等弁務官に就任」世界的な認識を

左の資料は、緒方先生が大学を退職される直前『上智新聞』に掲載されたインタビュー記事です。

この記事の題名が、「変動する状況の中で-求められる学生の広い視野-」とあるように、本学学生に対して厳しくも愛にあふれた言葉を遺されています。

「日本人は日本のことだけ考えていればよい、という時代は終わりましたから、かなり目を開いて自分たちの置かれている位置というものを自覚する必要があります。」

「学校にいる間に、十分に世界的な認識を強めて、そして少しでも肌で感じるように、外に出かけていける時代ですから、体験しておくということですね」