第1章

イエズス会と学校教育

第1節 イエズス会の教育活動

イエズス会の創設者イグナチオは、1548年にシチリア島(イタリア)のメッシーナにイエズス会の最初の学校をはじめました。彼が死去する1556年までの8年間でヨーロッパ主要都市には、31もの学校が設立されました。

イグナチオは、イエズス会の『会憲』(イエズス会の最も基本的な指針を示すもの)の中で、「この会は、愛徳という動機から学院の経営を受け取り、その学院の中に一般にも開かれた学校を設立し、この会の会員ばかりでなく、特に外部の人びとの学識と生活の向上を図るのである」(『会憲』440、ここで言う「学院」とは大学や中高などを含む教育機関や神学院を指す)と記しています。ここからも、イエズス会学校では、一般青少年への教育を第一の目的としていることが分かります。そして現在も国際的にさまざまな取り組みが行われているのです。

ここではイエズス会学校の中でも、教育の機会を充分に得ることが難しい子どもたちのための1990年以降の活動をいくつか紹介します。

Christo Rey School

クリスト・レイ スクール

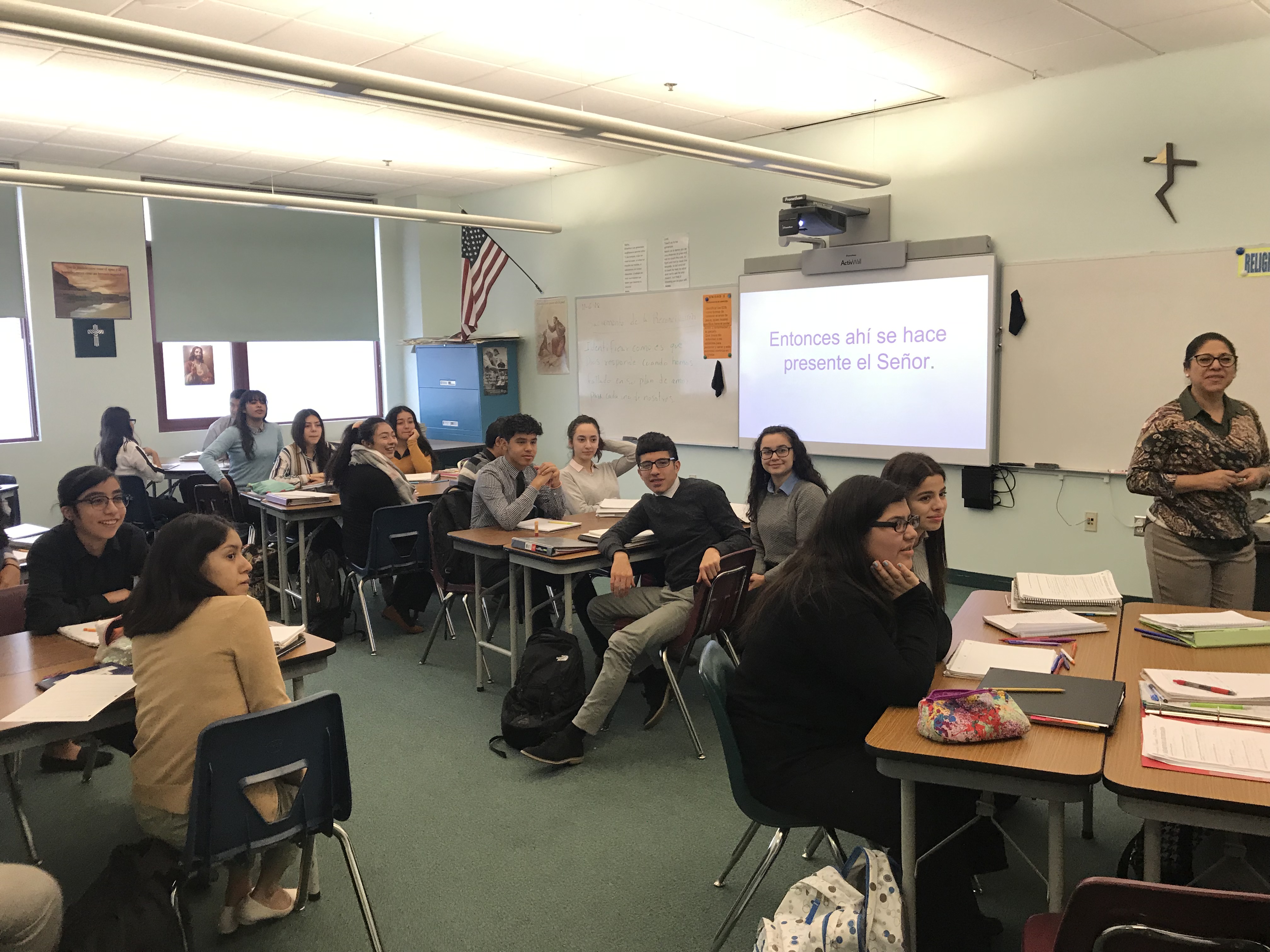

1996年に米国シカゴで始まったメキシコからの移民の子どもたち向けの学校です。“Christo Rey”は「王であるキリスト」という意味です。

当時の米国は、ヒスパニック系の子どもたちにとって就学機会を得ることが難しい時代でした。こうした状況を憂慮したイエズス会シカゴ管区の管区長が、カトリック教会として何ができるかを模索したことから始まったのが「クリスト・レイ」運動でした。在学している生徒たちは、週5日のうち4日間を授業に、1日を労働に充てて、仕事をしながらその給料を学費に充てるというプログラムに取り組んでいます。彼らが病院、銀行、コンピューター関連企業、弁護士事務所等で大学を卒業した社会人と直接出会うことで、学ぶことや仕事の意味を実感し、就労への希望につながりました。

このプログラムにより、多くの生徒が就学機会を得るだけでなく、大学進学を果たすことができるようになりました。現在は全米各地に広がり、ラテンアメリカからの移民だけでなく、多くの貧しい家庭の子どもたちに教育の機会を与えています。

ソフィア・アーカイブズ所蔵シカゴのクリスト・レイスクールの授業風景

ソフィア・アーカイブズ所蔵シカゴのクリスト・レイスクールの授業風景

ソフィア・アーカイブズ所蔵シカゴのクリスト・レイスクールから職場への出勤風景

ソフィア・アーカイブズ所蔵シカゴのクリスト・レイスクールから職場への出勤風景

ソフィア・アーカイブズ所蔵カリフォルニア・サンホセのクリスト・レイスクール(サンホセの校長(右)と梶山神父(左))

ソフィア・アーカイブズ所蔵カリフォルニア・サンホセのクリスト・レイスクール(サンホセの校長(右)と梶山神父(左))

Colégio Santo Inácio de Loiola

聖イグナチオ・デ・ロヨラ学院(東ティモール)

ティモール島の東に位置する東ティモールは、激しい闘争の末、2002年インドネシアから独立しました。独立後に課題となったのが、長年の紛争で崩壊の危機に瀕した教育機関の復興でした。

1899年、ソイバダ(Soibada)に初めてイエズス会修道院が設立されて以降、イエズス会は東ティモールの人々のために教育と司牧活動に携わってきました。そして、東ティモールの人々、とりわけ最も貧しい若者に奉仕するために、質の高い教育プログラムを備えた男女共学の中学高等学校として、2013年にColégio Santo Inácio de Loiola(聖イグナチオ・デ・ロヨラ学院)を開校しました。学校教育はポルトガル語で行われ、カトリック信仰を培いながら、奉仕活動および課外活動を大切にすることを通して、全人教育を行っています。また学院は、学校周辺に住む貧しい子どもたちのための教育基金を準備し、貧しいこどもも学習できる場を提供しています。

2019年から上智大学の海外指定校となり、新型コロナウィルス感染症の影響があった2022年を除き、毎年留学生が本学で学んでいます。

ソフィア・アーカイブズ所蔵授業の様子

ソフィア・アーカイブズ所蔵授業の様子

ソフィア・アーカイブズ所蔵上智福岡中学高等学校で教員をしていた浦善孝神父(中央)は、聖イグナチオ・デ・ロヨラ学院設立のため、2012年に東ティモールに派遣され、現在に至っています。

ソフィア・アーカイブズ所蔵上智福岡中学高等学校で教員をしていた浦善孝神父(中央)は、聖イグナチオ・デ・ロヨラ学院設立のため、2012年に東ティモールに派遣され、現在に至っています。

第2節 “Men for Others”とイエズス会教育

第1節で取り上げたようにイエズス会の教育活動の特徴は、貧しい人々、貧しい家庭の子どもたちにも目を向けていることです。その活動を支える根本理念が展示のテーマとなっている“For Others, with Others”です。この理念はどのように生まれてきたのでしょうか。そのルーツを辿ります。

資料番号:91A-1 聖イグナチオ・デ・ロヨラ

資料番号:91A-1 聖イグナチオ・デ・ロヨラスペイン・バスク地方の生まれ。騎士として従軍した後、修道生活へ入り、イエズス会を設立しました。なお、肖像画の作者は不詳。17世紀~18世紀初期のバロック作品(油彩、麻布、680㎜×6,050㎜)

聖イグナチオとイエズス会の『会憲』

イエズス会は「弱い立場にある人々に手をさしのべる」という奉仕の精神を掲げています。それは、創設者である聖イグナチオが自分の持てるものすべてを差し出して他者に奉仕したという生涯に由来しています。これがイエズス会学校における教育の根本理念となっているのです。

イエズス会の初代総長となった聖イグナチオは、ヨーロッパのみならず日本やインド、アフリカやアメリカなどにも広がっていったイエズス会の活動を統治する責任を忠実に果たしていました。そしてイエズス会の憲法とも言うべき『会憲』を作成しました。『会憲』には、イエズス会の特徴や性格、運営について、またイエズス会への入会を希望するものに求められる資質、会員の行動様式や生活様式、ミッションや奉仕職などについて詳細に記されています。

『イエズス会会憲 -付 会憲補足規定-』(イエズス会日本管区編訳、梶山義夫監訳、2011年)には、1995年に行われたイエズス会の34回目の総会で承認された内容が盛り込まれており、現代におけるミッションについては、「正義の促進」という表現が度々使われています。これまで以上に、貧しい人々への直接の奉仕とその人々との交わりに重きをおいていることが分かります。『会憲』に記された聖イグナチオの心や精神は、近年は『イエズス会教育の特徴』(梶山義夫監訳、イエズス会中等教育推進委員会編、2013年)として刊行されています。

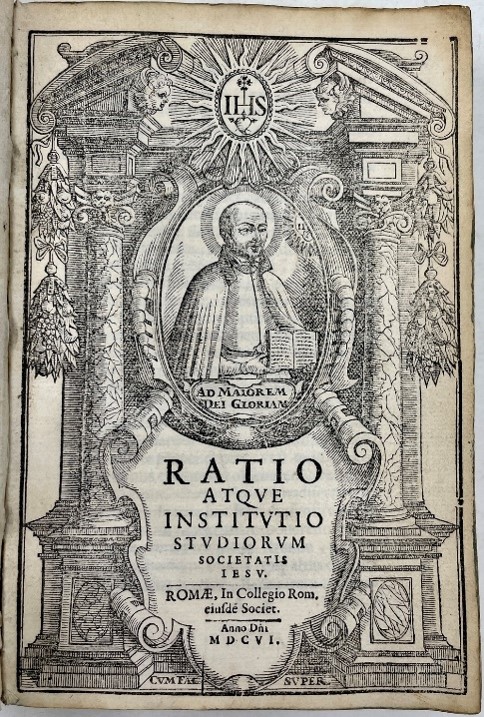

Ratio Studiorum『学事規定』

聖イグナチオが亡くなった時、ヨーロッパ各地に31ものイエズス会学校が設立されていたことは、第1節で紹介しました。全世界のイエズス会学校の教育の源は、1599年に作成された『学事規定(Ratio Studiorum)』にあります。これは上級学校および初級学校に関する諸規定、イエズス会教育機関における基本精神や、教授される各学問分野に関する規則など、教育活動全般に関連する規定集です。

1960年代頃までは、『学事規定』に示されている基本精神や教授法がイエズス会学校の教師にかなり影響を与え続けてきました。しかし、時代とともに教育界全般が多様性を重視する傾向が強くなると、イエズス会学校もその影響を受け、1980年にイエズス会学校の在り方や使命を探るための国際委員会が組織されました。4年を費やしてイエズス会の伝統やイグナチオの考え方を基本とした、新たな時代に見合うイエズス会教育の特徴が模索されたのでした。

上智大学キリシタン文庫提供1606年刊行『学事規定(Ratio Studiorum)』(上智大学キリシタン文庫所蔵)

上智大学キリシタン文庫提供1606年刊行『学事規定(Ratio Studiorum)』(上智大学キリシタン文庫所蔵)

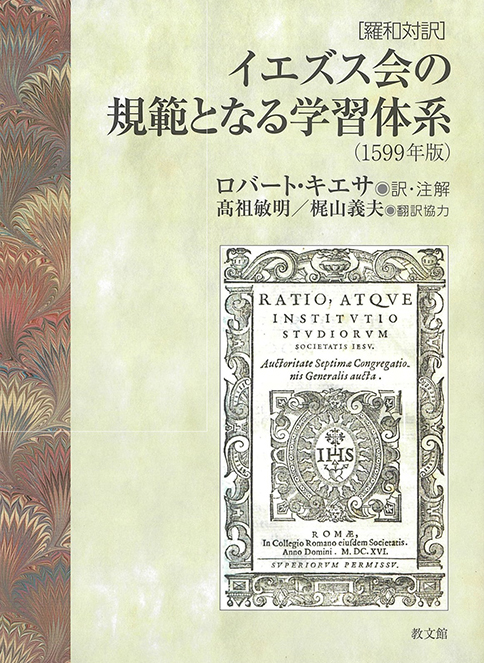

資料番号:教員著作3961599年刊行『学事規定(Ratio Studiorum)』の羅和対訳版(2023年、教文館)

資料番号:教員著作3961599年刊行『学事規定(Ratio Studiorum)』の羅和対訳版(2023年、教文館)

“Men for Others”

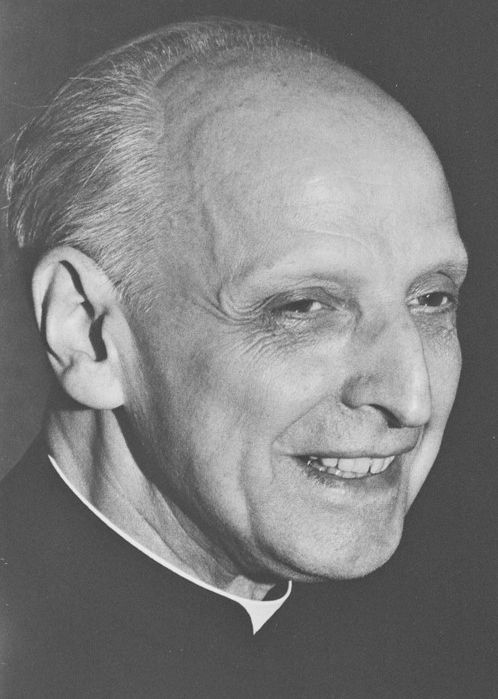

聖イグナチオが掲げた他者への奉仕の精神、これは現在“Men for Others”と呼ばれ、イエズス会教育の精神ともなっています。この言葉を広く世に知らしめたのは、イエズス会第28代総長ペドロ・アルペ神父でした。

資料番号:35A-2391ペドロ・アルペ神父(1907年~1991年)

資料番号:35A-2391ペドロ・アルペ神父(1907年~1991年)

ペドロ・アルペ

1907年~1991年

スペイン・ビルバオ生まれ。1927年、イエズス会に入会、修練を終えた後、1940年日本に派遣され、1942年から広島の長束修道院の修練長に就任します。原爆が投下された際、被爆者の救護に従事し、その際の献身的な行動が世界から注目されました。1965年イエズス会第28代総長となります(~1983年)。在任中彼は「信仰への奉仕」と「社会正義の実現」を掲げて活動し、今日のイエズス会のあり方に大きな影響を与えました。

“Men for Others” 「他者のために生きる人」。これは1973年にスペインのバレンシアで開かれたヨーロッパ・イエズス会学校卒業生の大会で、当時のイエズス会総長ペドロ・アルペ神父が投げかけた言葉で、現在では、世界のイエズス会学校の根本理念となっています。

アルペ神父はイエズス会員に様々な機会を利用して「信仰への奉仕」「社会正義の実現」という理念の実現を訴えました。そのひとつが、この1973年の講演です。この中でアルペ神父は、「正義のための再教育」と「教会が求める人間像」について講演し、“Men for Others”(他者のために生きる人)の育成こそ、イエズス会教育の目的であることを明言しました。

教会を今日の状況に合わせて刷新するという、カトリック教会の歴史上画期的な出来事となった第2バチカン公会議(1963年開始、1965年閉会)を機に、イエズス会も刷新の必要性が叫ばれた時代でした。その後アルペ神父は、1975年のイエズス会の第32回目の総会にて、カトリック教会とイエズス会が果たすべき使命が、社会正義の問題に関わる教育だと考え、社会的弱者への優先的配慮を進めてゆくことになります。

アルペ神父の言葉「他者のために、他者とともに」今と昔

1973年 “Men for Others”「他者のために生きる人」(アルペ神父の言葉、イエズス会学校の教育精神の礎となる)*

*アルペ神父が語った“Men”は「神とキリストのために生きる人間」を意味します。

1986年 “Men and Women for Others”「他者のために生きる人」(イエズス会はアルペ神父の言葉に“and Women”を加えた)

1995年 “Men and Women for Others, with Others”* 「他者のために、他者とともに生きる人」(2021年12月まで使用されていた上智大学の教育精神)

*1995年に開催されたイエズス会の34回目の総会の「教令」(総会のまとめ)には次のように記されています。

イエズス会員は、「他者のための人」であり、また「他者とともにある人」である。このわたしたち固有の生き方が有する本質的特徴ゆえに、わたしたちの霊的・使徒的な遺産を分かち合うよう、他者と共働し、他者に耳を傾け、他者から学ぶ、態度と心構えが要求される。

2022年 “For Others, With Others” 「他者のために、他者とともに」(ジェンダーニュートラルの観点から英語表記について見直しを行い、2022年1月から使用している上智大学の教育精神)