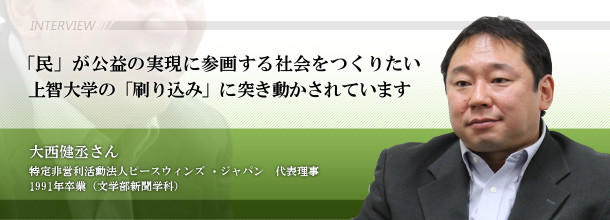

第17回 輝くソフィアンインタビュー 大西健丞さん

第17回 輝くソフィアンインタビュー 大西健丞さん

![]()

第17回 輝くソフィアンインタビュー 大西健丞さん

2013.10.28

大西 健丞さん 特定非営利活動法人ピースウィンズ ・ジャパン 代表理事

公益社団法人 Civic Force(緊急即応チーム) 代表理事

特定非営利活動法人(認定NPO法人) ジャパン・プラットフォーム 理事

The Asia Pacific Alliance for Disaster Management CEO

1991年卒業(文学部新聞学科)

そこには「人生を左右する学び」がありました

18歳まで僕は大阪で過ごしていました。高校時代はスポーツに熱心な学校として有名な上宮高校で水泳に打ち込んでいましたが、卒業後そのまま進学となると体育系の大学しか選択肢がなく、「それはちょっと…」ということで浪人生活を送ることに。そのころ通っていた図書館で、東南アジアの研究をされていた村井吉敬先生の本に出会ったことが、上智で国際政治を学びたいと願うきっかけになりました。

1年の浪人を経て1987年に上智大学文学部新聞学科に入学しましたが、必修の授業よりも熱心に国際関係副専攻の講義を受講。ほとんどが卒業に関係ない単位でしたが、そこでの学びが僕の人生に大きな影響を与えています。その当時、僕が特に影響を受けていたのは、ビセンテ・ボネット先生と村井吉敬先生。一度、先生方とジャーナリストの松井やよりさんと一緒に、食事に連れて行ってもらったこともあります。そこで自分が海外に行くならどこがいいかと尋ねて、「どこでもいいから早く行ってこい。現地を見て、歩いて、食べてこい」と返されたことが忘れられません。それで僕はフィリピンのネグロス島に行くことに。ネグロス島は砂糖が主要産業ですが、当時は砂糖の価格が暴落した影響で、人々が飢餓や内戦に苦しんでいる最中でした。現地に足を運んだことで、日本にいながら世界を知るには限界があることを認識し、発展途上国や内戦中の国を渡り歩くようになったのです。

在学中、先生方は「これからNGOの時代がくる」という話をよくされていましたが、その言葉に従うかたちで、僕は今もNGO活動に勤しんでいます。上智大学と教授陣にされた「刷り込み」が僕を動かしているのです。

40歳以降の人生プランは白紙でした

上智卒業後は、英国ブラッドフォード大学大学院に留学。紛争解決や人道介入について学びました。在学中、人道介入の実際を見るためにイラク北部・クルド人自治区を訪問。そこで展開する欧米のNGO活動に感銘を受け、卒業後はNGOに入りました。ところが、その団体が資金難でイラクを撤退することに。僕らはその決定に納得できなかったので、支援を継続するためにピースウィンズ・ジャパンを設立したんです。

難民や被災者への支援活動を展開するなかで、文字通り九死に一生を得る経験を幾度となく味わってきました。地雷を踏んでしまったこともあれば、耳元を銃弾がかすめたことも。危険を察知して停車した私たちを追い抜いたBBCのクルーの車が、米軍の誤爆を受けたこともありました。いつ死んでもおかしくない日々を送っていたので、20代30代の頃は、40歳以降のライフプランが白紙でしたね。

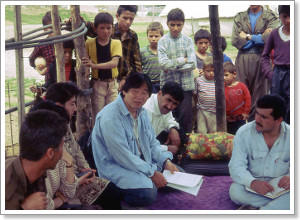

1997年トルコ難民キャンプ

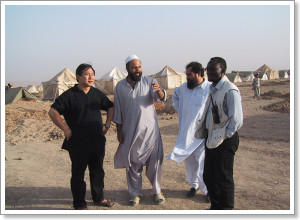

2001年アフガニスタン

「四十にして惑わず」という言葉がありますが、40歳を超えた今、迷う場面はむしろ増えています。自分で制約をつくらず、やれることは全てやると決めたからです。例えば、広島県福山市の鞆の浦には埋め立てて橋を通す計画がありましたが、ここを舞台にスタジオジブリに作品を作ってもらえないかと、ジブリの社員旅行を斡旋しました。このことがきっかけで鞆の浦は『崖の上のポニョ』の舞台となり、結果的に景観を残すことができました。また、大手資本と組んで、街づくりを支援するファンドを立ち上げたりもしています。

それらに加え、災害救助犬やセラピー犬の育成、犬猫の殺処分ゼロを目指し「ピースワンコ・ジャパン」という活動を開始。一見するとシリアでの支援活動から犬の保護までしている「何でも屋」ですが、既得権益や理屈に合わない古いしくみを「民」の力で切り崩すための挑戦という点でつながっているんです。

それが上智を輝かせるための鍵になる

2014年4月、上智大学に「総合グローバル学部」という新しい学部が生まれると聞きました。教授陣には寺田勇文先生や納家政嗣先生など、懐かしい顔ぶれが並んでいます。国際関係論と地域研究を同時に学ぶカリキュラムのようですが、学生時代はダブルメジャーをとるくらいのつもりで一生懸命やった方がいい。若い頃はどうしても観念的になりがちなもの。僕がそうだったように、どんどん海外に行って来いと、学生の背中を押してくれるような学部であってほしいです。

同時に、これからの大学にはもっと社会に向けて間口を広げてほしいと思います。NGOやシンクタンクなど、学外の人間が自由に出入りできるようなプラットフォームをつくり、戦略的提携をもっと進めていくべきです。そして、不可知的要素がある国で、学生たちに目から鱗が落ちるような体験をさせてほしい。言うまでもありませんが、国際人を大学内だけで育てるのは不可能です。

これは上智大学に限りませんが、大学は社会との接点を失ってきています。大学を輝かせるためには、外部のリソースをもっと吸収していくことが必要。そのために、僕らのNGOを利用してもらってもいいし、ほかの卒業生の力を借りることだってできると思います。お互いにさまざまリソースを持ちより、それらを組み合わせていけば、社会問題を解決に導くイノベーションを生み出すことができるはずです。

そのためにも、我々卒業生はSNSや同窓会でつながっていることだけで満足しては意味がないと思います。ただつながっただけでは、傷をなめ合って終わりということにもなりかねません。僕は上智の卒業生のみなさんと、社会を取り巻く課題を解決に導くための「戦略的アライアンス」を結んでいきたい。そして、一緒に大学を社会に引き戻していきたい。これこそ我々の愛すべきアルマー・マーテル(母校)である上智が、更に輝くための鍵になると確信しています。

1967年 大阪市生まれ

ピースウィンズ ・ジャパン、Civic Force

ジャパン・プラットフォームなどのNGO運営責任者

上智大学文学部新聞学科卒業後、英国ブラッドフォード大学大学院で平和学、紛争解決学を学ぶ。

卒業後はNGOのイラク北部担当調整員として現地へ。所属NGOのイラク撤退を受け、1996年にNGOピースウィンズ・ジャパンを設立。

イラク北部、コソボ、東ティモール、アフガニスタン、シリアなどで支援活動に従事。

政府が、「官」が、公共サービスを一手に引き受けるのではなく、NGOも企業も、個人も、それぞれの立場でもっと積極的に公益の実現に参画する社会をつくることをミッションに掲げている。

紛争地での難民支援のほか、東日本大震災などの国内の災害支援や過疎地のまちづくりへの貢献、犬猫の殺処分ゼロ事業などさまざまな活動を展開。

HP: http://www.onishi-kensuke.net